Если в это явление всматриваться глубже, то окажется, что действительно из роли создался характер, из искусства – природа. Были века, когда люди с напыщенной уверенностью, почти с благоговением относились к мысли, что каждый род занятия, каждый вид заработка себе куска хлеба должен быть предопределен судьбой, и не допускали здесь случая, роли, произвола: сословия, цехи, наследственное право по отношению к тому или другому промыслу при помощи этой веры способствовали тому, чтобы были воздвигнуты те изумительные общественные перегородки, которыми характеризуются Средние века и за которыми во всяком случае остается одно преимущество – устойчивость (а ведь прочность – на земле величина первого ранга!) А теперь, наоборот, наступили века, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и смело выдвигают на первый план противоположную точку зрения, обратную веру, ту веру, которая впервые была замечена у афинян в эпоху Перикла, ту веру современных нам американцев, которая все больше и больше становится верою европейцев: где каждый убежден, что он может почти все выполнить, что он дорос почти до любой роли, где каждый делает над собой опыты, импровизирует, делает снова опыты, с наслаждением предается этим опытам, где природа перестает действовать и открывается царство искусства… Греки усвоили себе эту веру – веру артистов, если угодно, – и проделали, как известно, шаг за шагом превращение удивительное, но далеко не во всем заслуживающее подражание: они действительно стали актерами ; своей игрой они очаровали, победили весь мир, и наконец одолели и самого "повелителя мира" (ведь не греческая культура, как говорят обыкновенно люди неразумеющие, и qraeculus histrio победила Рим)… Но я боялся, что мы, совершенные люди, находимся, как в этом не трудно убедиться каждому желающему, на таком же пути; и каждый раз, как человек начинает догадываться, насколько он играет роль и насколько еще дальше он может быть актером, он становится актером… Вместе с тем выступает новая флора и фауна людская; которая не могла появиться в более отдаленные и более стесненные века – или же должна была оставаться "внизу" под гнетом презрения, – и это оказываются самые интересные и самые безумные века истории, в которых "актеры", всевозможные актеры, являются настоящими господами положения. Но зато люди другого рода и прежде всего великие "творцы" истории страдают все глубже и глубже от этих условий, и, наконец, существование их становится невозможным; созидающая сила теперь хромает; пропадает всякое желание строить планы на далекое будущее; организаторский гений начинает иссякать: кто осмелится теперь предпринять работу, на исполнение которой должны потребоваться целые столетия? Отмирает та коренная вера, на которую человек может таким образом рассчитывать, надеяться, которая позволяла бы ему предвосхищать будущее в своем плане, жертвовать ради своего плана, ибо человек именно до тех пор представляет собой известную, осмысленную величину, пока он представляет камень в каком-нибудь великом строении: но для этого прежде всего он должен быть твердым, он должен быть "камнем", а не актером! Короче говоря, – ах, еще довольно долго придется скрытничать, – отныне не будет подвигаться вперед, не может подвигаться вперед дело возведения общества, употребляя это слово в старом смысле его; для этой постройки ничего нет, а прежде всего не хватает материала. Мы все не можем уже больше служить материалом для общества; это истина, для которой теперь приспело время! И я совершенно равнодушно отношусь к тому, что наши господа социалисты, эти самые близорукие, а вместе с тем самые честные, и во всяком случае самые беспокойные люди нашего времени, все еще верят почти в обратные положения, надеются на них, мечтают, пишут и кричат о них. Ведь лозунг их: "свободное общество" и теперь уже написан на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из какого материала его строят? Из железного дерева! Из знаменитого железного дерева! а не из деревянного…

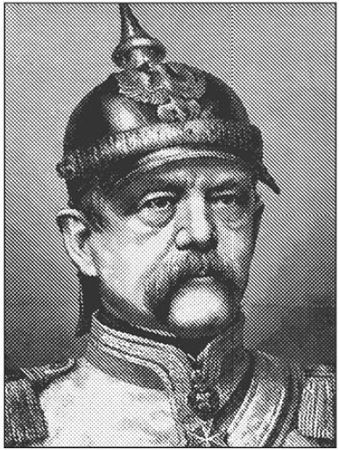

К старой проблеме: "что следует считать немецким "? – Пересчитаем все благоприобретения философской мысли, за которые мир должен благодарить нас, немцев: можно ли их, при сколько-нибудь добросовестном отношении поставить на счет всей расе? Или иначе говоря: являются ли они в то же время произведениями "немецкой души", по крайней мере, ее симптомом, в таком же смысле, в каком мы, напр., считаем проявлением и признаком "греческой души" идеоманию Платона, его чуть не безумную религию формы? Или справедливо обратное положение? Или же все эти философские системы были настолько индивидуальны, представляли такое же резкое исключение из общего духа расы, как, напр., язычество Гете? Или, как маккиавелизм Бисмарка, его так называемая "реальная политика" у немцев? Быть может, наши философы идут даже вразрез с потребностями "немецкой души?" Короче говоря, были ли немецкие философы философами -немцами? – В ответ на этот вопрос я припомню три факта. Прежде всего о несравненной проницательности Лейбница, благодаря которой он вышел победителем не только над Декартом, но и над всеми философами, появлявшимися до него, и которая подсказала ему мысль, что сознание является лишь побочным элементом представления, а "сможет считаться необходимым и существенным его атрибутом, и что явление, которое мы обозначаем словом "сознание", представляет только известное состояние нашего душевного и духовного мира (быть может, даже болезненное состояние), а само по себе вовсе не существует. Заключается ли что-либо специфически немецкое в этой мысли, которая так глубока, что не исчерпана еще вполне и до настоящего времени? Разве есть основание предполагать, что латинянину не так легко пришла на мысль представить картину в таком обратном виде? – Вспомним, во-вторых, о том чудовищном вопросе Канта, который он начертал относительно понятия "причинности", не подвергая сомнению вообще права этого понятия, как это сделал Юм, а лишь точнее отграничивая область, внутри которой это понятие вообще имеет смысл (и до сих пор пограничная борозда здесь не везде еще проведена).

Если мы возьмем, в-третьих, удивительный прием Гегеля, который оказал давление на всю область традиционной логики при помощи своего учения о том, что все видовые понятия развиваются друг из друга: при помощи этого положения умы в Европе были подготовлены к последнему великому научному движению, дарвинизму, ибо без Гегеля не было бы и Дарвина. Есть ли что-нибудь специфическое в этой гегелевской новинке, которая впервые внесла в науку строго определенное понятие "развития"? – Да, без всякого сомнения, мы, немцы, чувствуем, что мы во всех этих трех случаях кое-что сами открыли, кое до чего сами додумались, и мы полны за это благодарности и в то же время изумления; каждое из этих трех положений является выводом нашего немецкого разума в процессе самопознания, самоиспытания, самопроникновения. "Наш внутренний мир гораздо богаче, объемистее, скрытнее", – вот что чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в законности научного познания и вообще во всем, что может быть познано causaliter, и познаваемое, как таковое, представляет для нас уже меньшую ценность. Мы, немцы, были бы гегельянцами даже в том случае, если бы Гегеля никогда не существовало, поскольку (в противоположность всем латинянам) процессу образования, развития мы инстинктивно придаем и больший смысл и более богатое значение, чем всему "сущему", едва даже веря в справедливость понятия "бытия"; – и во всяком случае, поскольку мы не проявляем склонности приписывать нашей человеческой логике значение логики самой в себе, единственной логики (мы могли бы скорее убедить себя, что он представляет собой особый вид логики и, быть может, логику самую странную и самую неразумную). – Четвертый вопрос наш заключался бы в следующем: должен ли Шопенгауэр со своим пессимизмом, т. е. со своей проблемой ценности бытия, быть именно немцем. Не думаю. Событие, вслед за которым можно было ожидать появление этой проблемы с такой уверенностью, что астроном души мог бы высчитать для этого день и час, должно быть общеевропейским событием, в котором каждая раса имеет свою долю заслуги и чести. Наоборот, немцам, – современникам Шопенгауэра, – мир обязан тем, что эта победа атеизма была задержана самым рискованным образом на самое продолжительное время; именно per excellence заслуга в этом отношении принадлежит Гегелю, с его грандиозной попыткой убедить нас в конце концов в божественности бытия при помощи нашего шестого чувства, "исторического чувства". Шопенгауэр, как философ, был первым у нас немцем, атеистом, который открыто и упорно объявлял о своем атеизме: он имел полное основание для своей вражды к Гегелю. Положение, что в бытии нет ничего божественного, казалось ему как нечто данное, осязаемое, неоспоримое; он терял свою философскую осторожность и увлекался негодованием каждый раз, когда видел, что кто-нибудь здесь медлит и действует обиняками.