Всего за 154.9 руб. Купить полную версию

Отделившись от изжившей себя языческой религии, эллинская философия образовала совершенно новый вид универсального знания, которого раньше нигде в мире не существовало, ибо и в Индии, и в Персии, и в Египте, и в

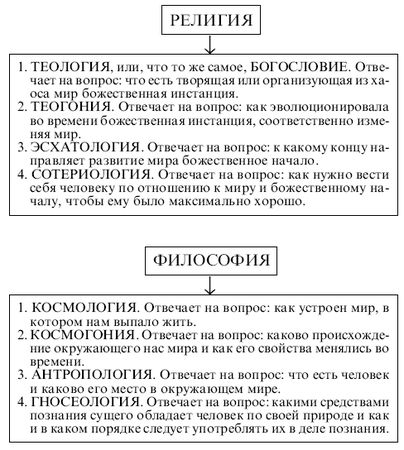

Китае, и всюду философия была частью религиозного знания. Поэтому мы вправе сказать, что философию как науку создали древние греки. В этом, конечно, нужно признать их огромную заслугу перед человечеством. Рождение научной философии было связано с её отказом пользоваться таким источником информации о сущем, как Откровение. Новая методология привела возникшую науку к новой структуризации: в ней появились разделы, которых в религии не было, а некоторые из тех, что были, теперь выпали. Структурное различие религиозного и философского познания иллюстрируется приведённой схемой.

Структурное различие между религией и философией как двумя видами универсального знания

Беседа вторая

Только что родившаяся философия сразу задаёт свой главный вопрос

Итак, в середине первого тысячелетия до Рождества Христова в рамках эллинской языческой цивилизации впервые в человеческой истории дерзновенная людская мысль предприняла попытку безрелигиозного, или внерелигиозного, осмысления мироустройства. Как мы увидим дальше, она затянется очень надолго. Собственно, весь наш учебный курс будет ответом на вопрос, насколько успешной оказалась эта попытка и дала ли она хоть какой-то результат.

Построение безрелигиозной картины мира началось почти одновременно в двух далёких друг от друга частях греческого мира: в Элее, в Южной Италии, и в провинции Иония (нынешняя Турция) в городах Милете и Эфесе. Все три этих города были греческими колониями. Ионийская школа получила известность раньше элейской, и потому в учебниках по истории философии именно её представителям отдаётся приоритет в создании античной философии. Однако согласно тем определениям, которые мы дали выше, эту стандартную точку зрения следует пересмотреть. Прежде всего надо говорить здесь не об античной (или древнегреческой) философии, а о философии вообще, о философии как принципиально новой области исследования, которой раньше никто и нигде не занимался, ибо универсальным знанием, дающим ответы на "мировые вопросы", была религия. Но дело даже не в этом. Ионийские мыслители занимались совсем не тем, что в строгом смысле этого слова следует называть философией. Давайте в этом убедимся.

Основателем и первым учителем ионийской школы был Фалес Милетский (VII в. до н. э.). Он прославился тем, что предсказал затмение Солнца и его стали считать великим мудрецом. Некоторые историки подозревают, что информацию о затмении он получил от посещавших Милет индийских купцов, которые располагали таблицей затмений. Перейдя к проблемам более общим, он заявил, что первоначалом всего, что образует мир, является ВОДА. Космос же он представлял так: в его основании находится имеющая форму диска земля, плавающая в океане. Над ней находятся звёзды, а ещё выше – солнце. Сегодня мы можем сказать, что в его космологии нет и намёка на правду, и даже если под "водой" понимать водород, то есть протоны или электроны, то неверно, что материя состоит из них, ибо есть ещё нейтроны, мезоны и фотоны.

Учеником Фалеса был Анаксимен (VI в. до н. э.). Он учил, что первоосновой вселенной является ВОЗДУХ: его сгущения и разрежения образуют все вещества, нас окружающие. Землю он сделал шарообразной и поместил её в центр сферы, на которой расположены звёзды. Сейчас мы знаем, что небесная сфера – плод зрительной иллюзии и больше ничего. Единственно интересная мысль Анаксимена – объяснение того, почему Земля не падает на звёздную сферу: поскольку Земля находится на одинаковом расстоянии от всех точек небесной сферы, она не знает, на какую точку ей падать (почему на эту, а не на ту?) и поэтому вечно остаётся неподвижной. Тут мы видим предвосхищение "буриданова осла", умершего от голода, находясь между двумя охапками сена. В том же VI веке жил Анаксимандр; у него первоосновой мира было "беспредельное" (апейрон), свойства которого он, впрочем, не разъяснял. Более интересны Эмпедокл (490–430 гг. до н. э.) и Гераклит из Эфеса (544–486 гг. до н. э.). У них не одно первоначало, а четыре: огонь, вода, воздух, земля. Гераклит, единственный из ионийцев, развивал циклическую космогоническую идею. Вселенная меняется повторяющимся образом – огонь живёт смертью земли, воздух – смертью огня, вода – смертью воздуха, земля – смертью воды. Скорее всего, идея цикличности тоже заимствована им от индусов. Гераклит известен также изречениями "Всё течёт, всё меняется" и "Нельзя дважды войти в одну реку".

Конечно, это никакая не философия, а что-то вроде зачатков химии или физики: каждый из ионийцев даёт свою "таблицу Менделеева", список элементов, из которых состоит материя, причём сами эти элементы тоже материальны. Одна материя сводится (редуцируется) к другой, вот и всё. Тут нет движения в глубину, тут обсуждается, как одна материя образует другую, а это всего лишь естествознание или натурфилософия, а она так же отличается от философии, как "милостивый государь" от "государя". Философия начинается там, где ставится вопрос не из чего состоит видимая реальность, а что невидимое стоит за видимой реальностью – тут действительно делается шаг в глубину бытия, тут позади оставляется физика и начинается метафизика. Этот шаг сделали настоящие философы – элеаты.

Вот подлинные отцы-основатели мировой философии: Ксенофан (родился в 570 г. до н. э.), Парменид (родился в 540 г. до н. э.) и его ученик Зенон (480–430 гг. до н. э.). Наиболее творческой личностью в этой триаде, олицетворением элейской школы, был Парменид – гений самой высокой пробы.

Можно даже сказать, что от элеатов и пошла современная философия, поскольку они правильно поставили вопросы, касающиеся мироустройства, и указали, где и с помощью какой методологии надо искать на них ответы. И с тех пор ничего не изменилось: на протяжении двух с половиной тысяч лет все крупнейшие философы ставят точно те же вопросы и пользуются той же самой методологией для их разрешения. Это означает, что безрелигиозное постижение бытия, то есть то предельное знание о мире, которое можно получить не прибегая к Откровению, явилось сразу в своих общих чертах и в дальнейшем подвергалось лишь переоткрытию, уточнению, детализации и переложению на язык и образы, привычные для других поколений. Надо заметить, что многие из этих переложений только замутняли идею Парменида, так что оригинал оставался непревзойдённым.

Ещё одна оговорка. Высказывания самих элеатов дошли до нас лишь в отрывочном цитировании, но дух их учения передаёт нам Платон, который считал себя их учеником и последователем. Он относился к ним с таким пиететом, что в молодости специально ездил в Элею, где старики могли ещё помнить живого Парменида, тем более Зенона. Один из лучших диалогов Платона так и называется "Парменид". Однако мысли великого элеата, как и мысли Сократа, Платон подаёт в своей собственной интерпретации, так что это нельзя считать цитированием. Поэтому то, что мы сегодня говорим об учении Парменида, есть не что иное, как реконструкция. Вот изложение этой реконструкции.

Как и все философы вообще, элеаты имеют своей конечной целью понять существующее, или сущее. И, как перед всеми философами, перед ними встаёт вопрос: возможно ли такое понимание? И сразу, с порога они отвечают утвердительно. Эта возможность заложена в самом их определении сущего: СУЩЕСТВУЕТ ТО, ЧТО МОЖНО ПОЗНАТЬ; ТОГО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОЗНАТЬ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

На этом определении стоит остановиться, ибо тут может возникнуть впечатление, будто элеаты – рационалисты. Это совершенно не так. Философский рационализм возник гораздо позже, достигнув апофеоза в декартовском "я мыслю, следовательно, я есть" и в гегелевском "всё действительное разумно, и всё разумное действительно" (под "мыслью" понимается логическое рассуждение, а под "разумным" – то, что удовлетворяет критериям формально строгого вывода). Элеаты же не придают никакой цены формальной логике и нарочито демонстрируют её беспомощность. Именно её дискредитации посвящены знаменитые "апории" (парадоксы) Парменидова ученика Зенона, которые так поразили Пушкина, что он откликнулся на них стихотворением:

"Движенья нет", сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее бы не мог он возразить;

Хвалили все ответ замысловатый.

Но, господа, забавный случай сей

Другой пример на память мне приводит:

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав упрямый Галилей.

Тут Пушкин имеет в виду апорию "стрела". Она доказывает, что стрела не может лететь. В самом деле, в каждый момент времени стрела находится в определённом месте пространства, то есть в этот момент она неподвижна, но если она неподвижна во все моменты, значит, она неподвижна всегда, так что "брадатый" мудрец прав – движенья нет. Зенон иронизирует здесь над рационалистами: вот к чему приводит ваше хвалёное строго логическое рассуждение – к противоречию с тем, что твёрдо знает каждый ребёнок: с тем, что движение есть. А откуда мы знаем, что оно есть? Мы это видим – пусть кто-нибудь встанет со стула и пройдётся перед нами.