Всего за 549 руб. Купить полную версию

Интересно и поучительно, что в начальный период развития фирма Genentech фактически представляла собой лишь зарегистрированное название, так как не имела ни денег, ни сотрудников, ни оборудования. Бойер обратился к двум своим коллегам в Национальном медицинском центре (City of Hope) с предложением заключить контракт на разработку методов синтеза инсулина человека. Речь шла об Артуре Риггзе и Кэйити Итакуре, которые в этот момент подали заявку в Национальный институт здоровья, пытаясь получить грант на изучение возможностей синтеза человеческого гормона соматостатина (эта задача выглядела более скромной, чем синтез инсулина, но ее решение открывало перспективы дальнейших разработок). Поэтому естественной кажется реакция Риггза, запросившего Бойера о возможности спонсорства фирмой Genentech сначала разработок по синтезу соматостатина. Получив положительный ответ, он образовал смешанную исследовательскую группу из сотрудников City of Hope и Genentech, которая сумела быстро добиться значительного успеха. Риггзу и Итакуре удалось внедрить кусочек ДНК человека (содержащий 21 нуклеотид) в бактерию кишечной палочки E.Coli, а затем (вместе с молодым химиком Хербом Хейнекером из лаборатории Бойера) и впервые продемонстрировать возможность функционирования искусственной ДНК в живой клетке.

Через шестнадцать месяцев команда исследователей не только успешно синтезировала ген соматостатина человека и клонировала его, но и смогла продемонстрировать возможность, как говорят биохимики, экспрессии протеинового гормона соматостатина в микробы, что стало первым примером успешной экспрессии белка в генетически модифицированные микробы вообще. Это достижение только подхлестнуло научную "гонку" в синтезе инсулина человека. Ценность метода Риггза – Итакура заключается в его универсальности, позволяющей использовать его для производства множества требуемых белков в бактериях-носителях. Очень быстро на его основе были разработаны разнообразные технологии, на которые было выдано много патентов (как в США, так и в других странах), а конечным результатом стало возникновение коммерческого производства фармацевтических продуктов, объем которого оценивается в миллиарды долларов. Забавно и очень поучительно, что упоминавшееся выше обращение Риггза и Итакуры к Национальному институту здоровья (с просьбой о гранте на разработку соматостатина) было отвергнуто институтом, специалисты которого посчитали проект слишком амбициозным и не имеющим практической ценности!

После успеха с синтезом соматостатина Свансон начал энергично подыскивать инвесторов для финансирования работ по синтезу инсулина. В июне 1978 года фирма Genentech наняла сотрудников и создала лабораторию вблизи аэропорта Сан-Франциско, а уже к концу августа (менее чем через три месяца!) объединенная команда City of Hope и Genentech получила инсулин человека, используя синтезированный ген. Казавшееся невозможным начинание увенчалось блестящим успехом. Замечательная история создания фирмы Genentech и возникновения целой отрасли промышленности на основе биотехнологии описана в книгах Холла и Эванса. Особенную ценность этим событиям придает то, что речь идет об очень редкой ситуации, когда результаты фундаментальных, академических исследований смогли очень быстро привести к блестящему коммерческому успеху, тем более что речь шла о создании промышленности буквально из "ничего", а не о "раскрутке" производства на базе уже существующего мощного рынка фармакологических препаратов.

В наши дни, через тридцать лет после возникновения, биотехнология представляет собой огромный сектор промышленности и коммерции (оцениваемый примерно в триллион долларов), производящий сотни видов разнообразных биологических, медицинских и лекарственных средств, и поэтому предложенные истории могут служить поучительными примерами при обсуждении проблем нанотехнологий. Речь идет в первую очередь о двух описанных ниже важнейших концепциях развития науки и технологии, связанных с инновационной политикой и коммерциализацией научных достижений вообще.

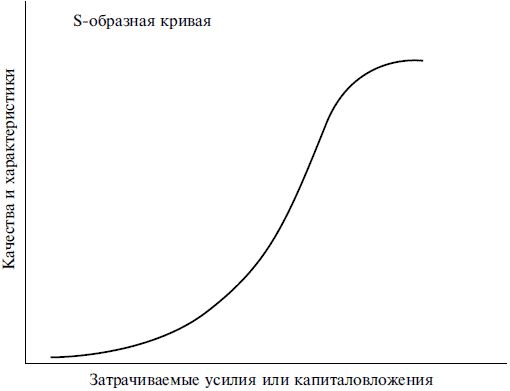

1.2. Концепция 1. Уроки S-образной кривой

Первая концепция связана с так называемой S-образной (сигмоидальной) кривой, предложенной в книге Ричарда Фостера в качестве типичной Фихарактернойдлямножествапроцессов развития в науке и технике. Кривая описывает зависимость между вложениями ресурсов в технологию или процесс и соответствующей этим вложениям "отдачей" (то есть повышением продуктивности, качества и т. п.). Исследования в истории разнообразных технических устройств и их характеристик привели Фостера к выводу, что такие зависимости (напоминающие на графике латинскую букву S, как показано на рис. 1.1) являются весьма распространенными и типичными. Практический смысл S-образной кривой очень прост. В любой области усилия на разработку, затраты времени и просто капиталовложения приносят на начальном этапе развития или исследования (когда уровень фундаментальных знаний о процессе или объекте невелик) лишь небольшую пользу. Затем, по мере роста знаний и накопления опыта, эти вложения или усилия становятся все более эффективными, вследствие чего скорость развития значительно увеличивается. После некоторой критической точки развития общий процесс роста замедляется, а затем и почти прекращается, что свидетельствует о достигнутой "зрелости" технологии или изделия. В дальнейшем рост прекращается вообще.

Рис. 1.1. Типичный вид так называемой S-образной (сигмоидной) кривой развития

В качестве очень характерного примера можно привести показанную на рис. 1.2 кривую роста скорости (основной параметр) развития одномоторных винтовых самолетов практически за всю историю авиации, по данным работы. Самолет братьев Райт в первом полете (1903 год) достиг скорости около 35 миль/час. Через семь лет, в 1910 году Гордон Беннет победил на авиагонках в Белмонт-Парке (Нью-Йорк), разогнав машину до 60 миль/час. По мере накопления опыта и знаний скорость самолетов медленно возрастала: 139,66 миль/час (1914 год), 145,7 миль/час (1922) и т. д. В 1925 году лейтенант Джеймс Дулитл на самолете Curtiss R3C-2 достиг 232,57 миль/час. В 1939 году рекорд скорости составил 463,9 миль/час, но на графике уже явно заметно замедление темпов роста. Следующий рекорд скорости на одномоторном поршневом самолете был установлен на гонка в в Рено (штат Невада) почти через тридцать лет и составил 520 миль/час. В 1989 году эта цифра возросла, но лишь на 9 миль/час! что наглядно свидетельствует о том, что все возможности повышения скорости одномоторных поршневых самолетов практически исчерпаны и никакого дальнейшего технологического прогресса в этой области ожидать нельзя. Продукт (в данном случае винтовые самолеты) достиг своего совершенства, и любые капиталовложения в развитие бессмысленны.

Рис. 1.2. Увеличение скорости одномоторных винтовых самолетов описывается характерной S-образной кривой

Появление и использование реактивных двигателей привело, естественно, к качественному скачку и последующему улучшению характеристик самолетов, что также описывается S-образной кривой. При сопоставлении этих кривых (рис. 1.3) отчетливо проявляется разрывность характеристик при переходе, то есть при принципиальном обновлении или смене технологий.