В поисках ответа на этот вопрос ученые исследовали для сравнения пятна крови на рубашке Авраама Линкольна, бывшей на нем в момент убийства 14 апреля 1865 года. В общем, картина оказалась сходной. Правда, со дня смерти Линкольна прошел не очень большой срок. Что поделаешь, приходится довольствоваться и этим: более древнего окровавленного экспоната не нашлось. Однако в принципе возможность удивительной сохранности следов крови подтвердилась. Хотя, безусловно, было бы интересно и полезно обнаружить какую-нибудь древнюю ткань возрастом в несколько столетий со следами крови. Но ведь многое зависит от того, в каких условиях хранилась реликвия. Если Туринскую Плащаницу всегда берегли как святыню, то одно уже это могло содействовать сохранности крови того, кто был завернут в нее после распятия.

После дополнительной обработки первоначальных материалов были получены сведения, подтвердившие, что ткань окрашена кровью, соответствующей человеческой (или обезьяньей). Таким образом, в конце концов вопрос о следах крови был решен положительно и с высокой степенью достоверности.

Впрочем, скептиков такие результаты не обескуражили. Что ж, пусть будет кровь, согласились они. Но как доказать, что она принадлежит именно Иисусу? И если изображение нанесено каким-то хитроумным способом, то уж для пятен вполне могли использовать натуральную кровь. Вдобавок пятна могли быть "подновлены" в более поздние времена.

Как нетрудно заметить, скептики стараются оспорить, подвергнуть сомнению или результаты исследований, или их интерпретацию. Но это в науке входит в "правила игры". Надо уметь усомниться в любых версиях, какими бы обоснованными и логичными они ни были; постоянно придумывать новые варианты объяснений, выдвигать дополнительные гипотезы. Нередко это делают и сами исследователи, если они хорошие, опытные профессионалы. Они оговаривают неточности, погрешности, ограничения, которые характерны для их метода.

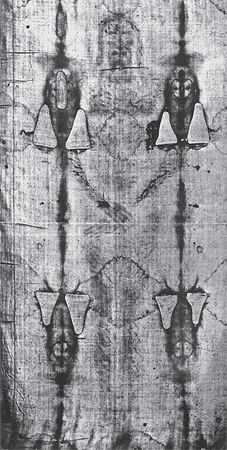

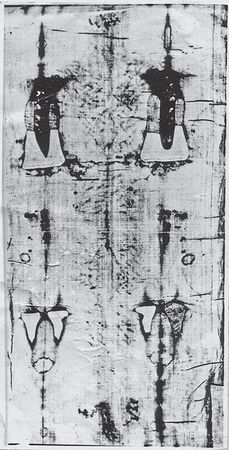

Следы бичевания на теле. Светлая аура вокруг отпечатков ран возникает при ультрафиолетовом облучении. Некоторые исследователи полагают, что это могут быть следы сыворотки крови. В целом кровь не флюоресцирует, и примечательно, что следы бичевания в ультрафиолете не видны

Следы бичевания на спине. Некоторые пятна крови смазаны. Маловероятно, чтобы кто-то, желающий изготовить подобный саван, мог предвосхитить появление подобных пятен. Они появились, когда тело передвигали или если оно само чуть сдвинулось. Объемное изображение Лика на Плащанице, полученное при компьютерной обработке. Отсутствие отпечатков больших пальцев на руках связано, по-видимому, с повреждением гвоздями сухожилий и нервов. Такие ранения вызывают непроизвольное сжатие больших пальцев

И все-таки в данном случае следует согласиться с тем, что на ткани остались следы человеческой крови. Не обнаружено признаков ее "подновления" (подобные слои более древней и нанесенной позже крови были бы видны при большом увеличении). Сам рисунок, характер кровавых потеков свидетельствует об их естественном происхождении.

Отпечаток тела

Наибольший интерес вызывали исследования самого изображения тела. Тщательное "просвечивание" Плащаницы в различных лучах показало ничтожное количество красящих пигментов, явно недостаточное для получения рисунка. Это скорее отдельные капельки краски. Их появление вполне можно объяснить случайными попаданиями.

Известно, что художники в разные эпохи более 50 раз копировали изображение. Капли красок могли, конечно же, попасть и на реликвию. Тем более что количество пигментов на изображении на ткани и вне его примерно одинаковое. Это подтверждает версию о случайном разбрызгивании краски.

Детальнейшие исследования под микроскопом подтвердили вывод о том, что изображение не было нарисовано, а появилось каким-то иным путем. Тончайшие волоконца в области изображения имеют желтую окраску, одинаковую и на поверхности полотна, и по краям нитей, в местах их контактов. Если бы использовались краски – жидкие или распыленные, – между нитями остались бы просветы. Тем более, как мы уже знаем, цвет изображения не изменился под действием высокой температуры возле обожженных участков. Любые краски – кроме огнеупорных – в таких условиях не сохранили бы своего первоначального вида.

Но, может быть, неведомый художник наносил изображение какими-то особенными специями, маслами, не содержащими красящих пигментов? Масло пропитывало ткань, а затем, например, под солнцем окислялось примерно так, как окисляется нефть. В результате на этих местах полотно темнело.

В таком случае остается загадкой, каким образом столь закономерно изменяется интенсивность изображения? И почему масло не пропитало, хотя бы в отдельных местах, ткань насквозь? И вообще, что это за таинственное вещество, неведомое современным ученым?

Или другой вариант: сначала изображение нанесли красками, которые затем смыли, а потемнение полотна было вызвано окислением целлюлозы (содержащейся в нитях), которое и сохранилось. Однако все эксперименты, проводившиеся по такому рецепту, дали отрицательные результаты; не удалось создать ничего подобного изображению на Туринской Плащанице.

Веские аргументы против версии о нарисованном изображении представили двое молодых американских ученых – Дж. Джексон и Э. Джампер. Они применили метод, используемый для перевода аэрофотографий рельефа в объемное изображение.

К сожалению, методика получения объемной картины в данном конкретном случае не была описана подробно. Возможно, производились фотосъемки объекта с двух точек с последующим совмещением. При этом должен был проявиться эффект, вызванный характером окраски ворсинок на ткани.

Ученые исходили из предположения, что более светлые части находились дальше от тела, чем темные. С помощью специальных инструментов, с последующей обработкой информации компьютерами, они получили четкое объемное трехмерное изображение. Ни обычная фотография, ни рисунок подобного эффекта не дают.

Итак, нет никаких доказательств рукотворности изображения. Но тогда возникает вопрос: каким образом оно появилось на ткани?

Эксперименты

Для науки принципиальное значение имеет возможность проверить полученные данные опытом. Повторяемость эксперимента – наиболее убедительное доказательство его реальности. В физико-химических и технических науках так принято издавна. А единичное, индивидуальное, неповторимое, не поддающееся проверке тем или иным способом сопоставимо только с чудом. О подобных объектах можно спорить и размышлять сколько угодно, так и не придя к окончательным выводам.

С Туринской Плащаницей произошло именно так. Были проведены экспериментальные попытки искусственно воссоздать подобное изображение каким либо способом. Прежде всего пробовали делать рисунки на ткани, используя различные красящие или бесцветные вещества с последующей обработкой. Однако все подобные усилия оказались тщетными.

Помимо предположения, что это рисунок, проверялись другие варианты: отпечаток с деревянной скульптуры (гравюра), или с раскрашенной глиняной матрицы, или с нагретой металлической статуи… И тут эксперименты не дали положительного результата.

Пожалуй, в них и не было необходимости. Как мы уже говорили, слишком неубедительно выглядит предположение о существовании некогда уникального произведения искусства – единственного и неповторимого за многие века, о котором тем не менее не сохранилось никаких не только фрагментов, но даже воспоминаний.

Позу человека на Плащанице просто нелепо, неестественно придавать какому-либо объемному произведению, скульптуре, за исключением разве что надгробного памятника. Во всяком случае, раны на руках не имело никакого смысла переносить с ладоней (традиционный вариант) на запястья.

"Таким образом, – пишут С. А. Арутюнов и Н. Л. Жуковская, – достоверно воспроизвести механизм получения искусственного отпечатка, сопоставимого с образом Туринской плащаницы, ни одним из известных ныне способов не удается. Разумеется, можно предположить, что в Средние века существовал какой-то особый художественный рецепт, который впоследствии был утрачен; но тогда придется признать, что до нас дошло одно-единственное полученное с его помощью изображение, а именно сама Плащаница".

Остается, похоже, единственный правдоподобный вариант: изображение на Туринской Плащанице – отпечаток реального живого или мертвого человека. В таком случае опыты надо проводить с людьми.

Подобные эксперименты были проведены, и неоднократно. Тех, кто выполняли функции модели, предварительно мазали маслом, как это принято было в древности. Их клали на одну половину холста и закрывали другой. Выдерживали в таком положении некоторое время. После этого фотографировали оставшиеся на ткани масляные пятна.

Некоторое подобие грубого отпечатка человеческого тела в общих чертах получалось, но не более того. Даже малого сходства с изображением на Плащанице достичь не удавалось ни при каких условиях.

Еще до Второй мировой войны французский хирург Пьер Барбье не только подтвердил анатомическую точность изображения, но и заинтересовался необычным положением ран от распятия. Проведя эксперименты с трупами, он убедился, что гвозди, пробивающие ладони, не могут удержать тяжесть тела: ведь кости на ладонях не скреплены прочно. Этого не происходит, если руки прибивать в запястьях.