Как и было предрешено, в опись коронных бриллиантов, ведущуюся с 1865 года, под № 364 внесли поступившие по духовному завещанию императрицы Марии Александровны "диадему с сафирами и бриллиантами" в 27 100 рублей, под № 365 – "ожерелье с сафирами и бриллиантами" в 39 300 рублей, а под № 366 оказался "фермуар с большим сафиром", оценённый в 88 300 рублей. Все три восхитительные вещи, прельщающие своей красотой, тут же забрала к себе новая императрица Мария Феодоровна, супруга Александра III, знавшая толк в драгоценностях. После Февральской революции дивные украшения матери Николая II реквизировали из Аничкова дворца. А когда окончилась братоубийственная Гражданская война, эксперты под руководством академика-минералога Александра Евгеньевича Ферсмана наконец-то разобрали великолепные творения ювелиров, принадлежавшие членам августейшей семьи Романовых. Вскоре появились на свет и выпуски каталога предметов Алмазного фонда СССР, содержавшие помимо описаний и чёрно-белые фотографии.

Яков Дюваль. Диадема из Сапфирового убора императрицы Марии Феодоровны, супруги Павла I

Соотнеся эти материалы с архивными сведениями, стало ясно, что диадема с пятью сапфирами не только принадлежала императрице Марии Феодоровне, но и абсолютно бесспорно входила в состав сапфирового убора супруги Павла I, исполненного для своей патронессы Яковом Дювалем. Завораживающая своей красотой диадема императрицы Марии Феодоровны вся как бы соткана из лавровых ветвей и лент, обвивающих тяжело клонящиеся на стебельках лазоревые цветки, окружившие сверкающий в центре глубокой синевой с чуть заметным зеленоватым прицветом громадный сапфировый панделок в 70 каратов, увенчанный алмазным сердцем, и оттеняемые полоской лазурной эмали на ободке.

Недаром супруга Николая I оставила унаследованную ею дивную фамильную драгоценность жене своего первенца, а императрица Мария Александровна, в свою очередь, завещала диадему вместе с колье и фермуаром сапфирового гарнитура свекрови присоединить к коронным вещам.

По описи вещей Русской Короны, заведённой в 1898 году и пропавшей после 1922 года, порядковый № 351/343 соответствовал диадеме с сапфирами, рядом, под № 352/344, числилось "колье бриллиантовое с сапфирами", а под соседним № 353/345 оказался сапфировый фермуар. Под порядковыми номерами 343–345, указанными в знаменателе дроби, эти три вещи сапфирового гарнитура императрицы были занесены в промежуточную опись коронных вещей, когда при новом императоре Александре III придворные оценщики заново проверили в 1883 году состояние коронных сокровищ.

Теперь пришлось с повышенным вниманием просматривать и другие выпуски сокровищ Алмазного фонда СССР, педантично всматриваясь не только в чёрно-белые фотографии, но и в комментарии к ним опытных и знающих экспертов ферсмановской комиссии.

Даже не сразу верится, что "сапфировый фермуар" – не что иное, как великолепнейшая брошь с самым большим сапфиром Алмазного фонда. Традиционно в этом камне в 25225/32 дореволюционных каратов видели подарок Александра II его дражайшей половине, купленный на Всемирной выставке 1862 года в Париже. Ведь при переводе из старых мер в метрические (то есть умножая первоначальное число на 1,03, поскольку принятый в столице Российской империи вес карата составлял 206 миллиграммов) и получается цифра, соответствующая современной массе камня – 260,37 метрического карата. Наконец-то мне стало ясным, почему не удавалось ничего похожего "выудить" из описаний редкостей, представленных на парижской выставке.

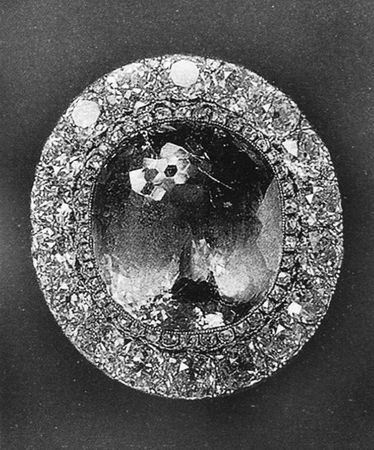

Бриллиантовая брошь-фермуар с сапфиром

Уникум, оказывается, дар скончавшегося в 1855 году императора Николая I, считавшего любимым камнем (как, впрочем, и супруга его первенца) именно сапфир. Один из крупнейших в мире, к тому же дивной красоты и прелести, очень чистый и прозрачный цейлонский синий корунд, ровного бархатистого густо-василькового тона, покрыт в верхней части, согласно старинной индийской огранке, множеством шестиугольных мелких фасеток-граней, заставляющих дробиться лучи света, погружая его в мягкое марево полыхающих искр.

Академик Александр Евгеньевич Ферсман, подробно рассмотревший при разборе коронных вещей дивный яхонт, оценённый в 88 600 рублей, видя в нём прекраснейший из признанных в Европе сапфиров, по праву включил уникум в число семи знаменитых камней Алмазного фонда СССР.

Остающийся пока неизвестным петербургский ювелир умело поместил редкостный сапфир в брошь, отличающуюся благородством, строгостью и изяществом рисунка, да к тому же окружил уник трёхуступчатым кольцом из бразильских бриллиантов, чтобы обыграть и одновременно замаскировать излишнюю высоту раритета. Но на оправе "броши", вначале служившей фермуаром, отчётливо видны колечки, за которые застёжку некогда прицепляли к низке из самоцветов.

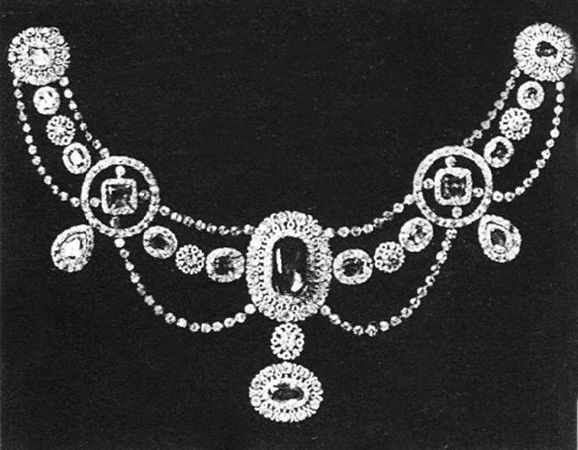

Яков Дюваль. Склаваж с шестнадцатью сапфирами

Даже чёрно-белая фотография колье позволила увидеть, как выглядело изделие "Собственного Императорского Ювелира" Якова Дю валя. Сколько раз приходилось всматриваться в чётко выстроенный рисунок этого ожерелья, так напоминавшего эсклаваж убора великой княжны Александры Павловны, исполненного Дювалем в 1795 году! В обоих композиция строится на пяти медальонах, соединённых и окружённых цепочками бриллиантов-солитеров. Теперь только эти изящные оковы напоминали прелестницам об их "рабстве"-"esclavage" и повиновении богине любви и красоты Венеры ради привлечения внимания желанных особ противоположного пола. Впрочем, на рубеже галантного и меркантильного веков в моде были во всей Европе ожерелья именно подобного вида. Кстати, Неаполитанская королева Каролина, покинувшая свои владения из-за измучивших её дерзостей Мюрата, оказавшись в 1813 году в Одессе на пути морем в Австрию, подарила на память о себе матери фрейлины Александры Россет "то, что называли тогда склаваж, то есть цепочки, связанные вензелевым шифром (инициалом имени дарительницы. – Л.К.) из крупных бриллиантов" на застёжке-фермуаре, причём всех поражало, с каким искусством жемчуга звеньев были перевязаны бриллиантами.

По сравнению со склаважем 1795 года, сапфировый казался чересчур перегруженным, чему способствовали не только применённые ювелиром два типа медальонов и дополнительные тяжёлые подвески к ним, но и два варианта соединительных звеньев, а также очень сложного рисунка (причём зачастую даже двойные) обрамления центральных камней. Но больше всего меня смущало заключение экспертов ферсмановской комиссии, отнесших создание "сапфирового колье" ко второй половине XIX века.