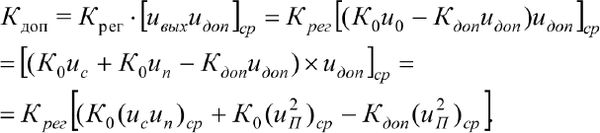

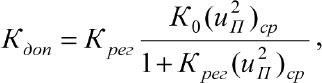

А теперь обратимся к средствам создания помех режиму обнаружения в РЛС. Самым эффективным средством здесь признаны маскирующие шумовые помехи. При действии на импульсную РЛС с фиксированной несущей частотой такая активная помеха засвечивает значительную часть экрана индикатора кругового обзора, делая невозможным оператору обнаружение и засечку целей. Если мощность станции активных помех (САП), формирующей шумовую помеху, достаточно велика, засвечиваются не только части экрана, соответствующие основному лепестку сканирующей в режиме обзора антенны РЛС, но и в более широком секторе углов, перекрывающем боковые лепестки диаграммы направленности антенны (ДНА). При этом РЛС как бы "слепнет", ибо не может разобраться, где же реально в широком секторе засветки находится носитель с источником помехи. Поэтому первой мыслью разработчиков РЛС, работающих в помеховом поле, была попытка снизить действие боковых лепестков ДНА. Тогда сектор засветки мог существенно сузиться, что способствовало бы более точной пеленгации источника помехи. Однако задача снижения уровня боковых лепестков в антенной технике достаточно сложная, особенно её трудно решать для сканирующей по углу антенны. Возникла идея подчеркнуть в РЛС основной лепесток диаграммы и скомпенсировать действие боковых лепестков. Такая компенсационная схема была разработана сначала с помощью вычитающего каскада, к которому наряду с сигналом основного канала подводился сигнал от вспомогательной антенны, фиксирующей уровень отсечки. В дальнейшем эта схема была усовершенствована путём введения корреляционной обратной связи. Мы уже выше говорили о стабилизирующем действии обратной связи. В связи с широким применением подобных компенсационных схем в радиолокации для борьбы с помехами, попробуем разобраться в их работе на основе простейших алгебраических действий, доступных школьникам. Имеется основной приёмный канал РЛС, через который проходит сумма сигнала и помехи. С учётом усиления этого канала K0 имеем на его выходе К0u0 = К0(uсигн + uп). Через дополнительный канал проходит только помеха, т. е. uдоп = uп. Оба напряжения подводятся к вычитающему каскаду, образующему разность, причём uдоп подводится с некоторым коэффициентом Кдоп, подлежащим определению. Итак, на выходе вычитающего каскада имеем uвых = К0u0 – Кдопuдоп. Но помеха – случайная величина, поэтому найдём среднее значение для произведения

Т. к. помеха не зависит от сигнала. то (uсuп)ср = 0. Следовательно, имеем равенство

![]()

Решая уравнение относительно Кдоп, найдём

что при Крег (uп)р>> 1 даёт Кдоп ≈ К0. Следовательно, коэффициенты усиления основного и дополнительного каналов примерно одинаковые, если обратная связь глубокая. С помощью данного метода удаётся значительно улучшить отношение сигнала к шуму в основном лепестке ДНА. Это был, так сказать, тактический шаг со стороны разработчиков РЛС. Не замедлило появиться и ответное действие создателей САП. Учитывая, что метод использует "крышу", ниже которой сигналы помехи, в том числе действующие по боковым лепесткам, на выход приёмника не проходят, они решили "опустить крышу", направив помеху не на основной, а на ортогональной поляризации. В этом случае все "боковики" вновь вылезают, как грибы, и метод компенсации теряет эффективность. "Хорошо", – сказали на стороне РЛС, но, во-первых, создавать поляризационную помеху вы должны с очень большой точностью, не превышающей единиц градусов, что само по себе представляет определённую задачу, а во-вторых, что вы будете делать, если мы разнесём в пространство приёмную и передающую антенны РЛС? Тогда вы вообще потеряете информацию о поляризации, на которую настроена приёмная антенна. Этот спор, думаю, будет продолжаться и дальше.

Но вернёмся к шумовой помехе. У некоторых читателей может возникнуть вопрос: А почему вы говорите о шумовой помехе, если на цели, т. е. на входе САП имеется принятая от РЛС пачка сигналов, огибающая которых, точно соответствует ДНА РЛС. Продетектируйте принятый сигнал и исказите огибающую. Помеха с такой искажённой огибающей заставит РЛС "стрелять" на 100 или 200 м вбок. Вопрос законный. Именно так делали на заре радиолокации. Тогда основным методом пеленгации целей был метод максимума, согласно которому пеленг цели определялся по максимуму огибающей принятой пачки сигналов. Поэтому разработчики САП могли в то время искажать огибающую, создавая в РЛС ошибки при пеленговании целей. В качестве примера сошлюсь на существовавшую тогда возможность формирования помехи с перевёрнутой, т. е. "провальной" модуляцией огибающей пачки, что приводило в РЛС к срыву пеленгации из-за отсутствия в принятом сигнале каких-либо признаков модуляции. Впоследствии такого вида помехи стали называться инверсными.

РЛС нескольких последних поколений используют другой принцип пеленгации, основанный на двухканальном приёме сигналов, сравнении принятых сигналов и выделении сигнала ошибки. Варианты, получившие широкое применение, образуют в результате сравнения разностный и суммарный сигналы, подаваемые на фазовый детектор, который и создаёт сигнал ошибки. Сравнение сигналов производят по амплитуде или фазе, в соответствии с чем различают амплитудные или фазовые суммарно-разностные моноимпульсные системы пеленгации. Слово "моноимпульсный" означает, что, в принципе, пеленг цели может быть установлен по одному импульсу зондирующего сигнала.

Шумовые помехи оказались достаточно универсальным средством, эффективно воздействующим как на обзорные РЛС старых разработок, так и на моноимпульсные системы сравнительно недавних годов выпуска. Шумовые помехи делятся на заградительные и прицельные. Заградительная помеха отличается широким спектром шумов. Ранее считалось чуть ли не достижением перекрыть диапазон в 300–500 мГц. В наши дни умудряются закрыть с помощью заградительных шумов значительно более широкие участки рабочих диапазонов волн. Прицельная шумовая помеха призвана создавать воздействие в полосе, соизмеримой с полосой пропускания приёмника РЛС. Сужение полосы действия помех позволяет обеспечить прицельной помехе определённые энергетические преимущества над заградительной помехой. Основные требования к прицельной шумовой помехе кроме обеспечения необходимой мощности заключаются в отсутствии или по крайней мере минимизации провалов в спектре шумов, создании условий для автоматизации немедленной, с максимальным быстродействием, настройки на вновь появившийся источник радиолокационного сигнала, наличии надлежащей развязки между входом и выходом.

Методы формирования прицельных шумовых помех зависят от числа РЛС, находящихся в рабочей зоне САП. Если это единичные РЛС, то используется поисковая процедура. Перестраиваемый по частоте гетеродин сравнительно медленно производит обзор всего диапазона по пилообразному закону. Принятый сигнал детектируется на промежуточной частоте, и им запускается генератор широкого строба, с помощью которого поиск приостанавливается, а гетеродин в узкой полосе, охватывающей частоту принятого сигала, свипирует с повышенной скоростью. Одновременно колебания гетеродина смешиваются с колебаниями генератора промежуточной частоты, и после фильтрации преобразованный по частоте сигнал модулируется шумом, усиливается и излучается в направлении РЛС.

Если число РЛС в поле обзора велико, используются многоканальные частотно-избирательные системы. Различают системы фильтрации непосредственно на СВЧ и с преобразованием по частоте. В первом случае имеются две группы – входных и выходных – полосовых фильтров. СВЧ сигналы второй группы фильтров наделены шумовой модуляцией. Пришедший в i-й входной полосовой фильтр СВЧ-сигнал детектируется и открывает i-й СВЧ коммутатор, через который проходит сигнал i-го выходного канала. В системах с преобразованием частоты имеются гетеродины по числу каналов, причём каждый гетеродин обслуживает как входной, так и выходной полосовой канал. Фильтрация производится после преобразования на промежуточной частоте. Коммутаторы срабатывают от продетектированных сигналов входной группы. Следует отметить большое быстродействие подобных схем, которые обеспечивают формирование прицельной шумовой помехи в течение интервала времени, составляющего лишь часть длительности поступающего импульса.