Вот собственно и весь диапазон мнений лучших умов человечества об условиях и факторах, определяющих развитие и формирование человека. Философы рангом пониже и временем поближе к нам всего лишь уточняли мысли своих великих предшественников, иллюстрировали их примерами. В итоге мировая философия пришла к выводу, что главными факторами, определяющими развитие человека, являются природная организация и воспитание. О влиянии на этот процесс общества, среды в широком понимании, климата, правительства, политики мнения разделились. Уже в новые времена философы стали обращать внимание на то, что многое зависит от активности самого человека, от объема и характера выполняемой им деятельности, направленной на самоформирование, воспитание самого себя.

Продолжая изучение человеческого развития в XIX – ХХ вв., исследователи установили ряд важных зависимостей, выражающих закономерные связи между процессом развития и его результатами, с одной стороны, и причинами, влияющими на них, – с другой. В отечественной педагогике и психологии ощутимых результатов в изучении развития школьников добились П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г.С. Костюк, С. П. Рубинштейн, А.Р. Лурия. Заметный след в науке о развитии оставили зарубежные исследователи Л. Термен, Э. Геккель, Ф. Мюллер, И. Шванцара.

Требовалось прежде всего ответить на главный вопрос: почему разные люди достигают различного уровня развития, от каких условий зависят этот процесс и его результат? Длительные исследования позволили вывести общую закономерность: развитие человека детерминировано внутренними и внешними условиями. К внутренним относятся физиологические и психические свойства организма, к внешним – окружение человека, среда, в которой он живет и развивается. В процессе взаимодействия с внешней средой изменяется внутренняя сущность человека, формируются новые взаимоотношения, что, в свою очередь, приводит к очередному изменению. И так без конца. Соотношение внешнего и внутреннего, объективного и субъективного бывает разным в различных формах проявления жизнедеятельности личности и на различных ступенях ее развития.

Связь природных условий и форм человеческого развития выражает биогенетический закон, открытый Э. Геккелем и Ф. Мюллером, согласно которому онтогенез (индивидуальное развитие) представляет собой краткое и быстрое повторение (рекапитуляцию) филогенеза (развитие вида). Имеются в виду повторения тех стадий развития вида, которые наблюдаются в развитии зародыша. Некоторые психологи и педагоги пытались расширить содержание данного закона на весь процесс индивидуального развития человека. Действительно, факты, говорящие о том, что человек в его индивидуальном развитии отчасти повторяет развитие предков, бесспорны. Однако это не означает, что сокращенное повторение наследованных качеств присуще всем признакам организма (есть признаки, которые возникают вследствие приспособления его к условиям жизни), а поэтому трактовать сложнейший процесс человеческого становления как простое "копирование" развития предков не совсем корректно. Формулировка закона, закрепившаяся в педагогике 30-70-х годов прошлого века (онтогенез повторяет филогенез), неверна именно по причине произвольного и упрощенного истолкования фактов. В развитии человека всё тоньше, сложнее. Нельзя согласиться с немецким психологом В. Штерном, считавшим, что младенец сначала находится на стадии млекопитающего, затем на стадии обезьяны, на втором году достигает элементарного человеческого состояния и только в зрелом возрасте достигает стадии современной ему культуры.

ИБ Наследственность

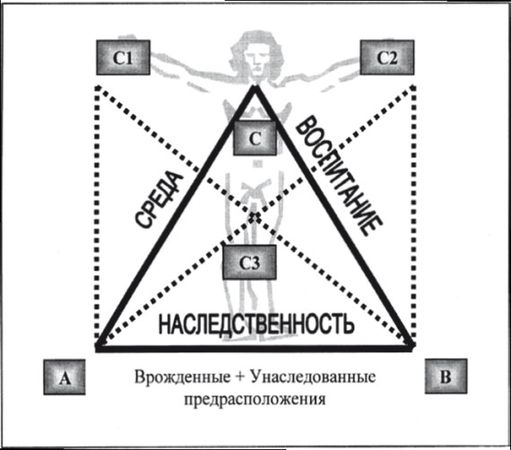

Сегодня педагогика утверждает что процесс и результаты человеческого развития детерминируются воздействием трех генеральных факторов – наследственностью, средой и воспитанием. Схема, заимствованная у И. Шванцары, так иллюстрирует это взаимоотношение. Базу (рис. 7) образуют врожденные и унаследованные предрасположения, обозначенные обобщающим термином "наследственность". Врожденные и унаследованные предрасположения развиваются при воздействии главных внешних влияний – среды и воспитания. Взаимодействие названных факторов может быть либо оптимальным (равносторонний треугольник АВС), либо при переоценке того или иного внешнего слагаемого (вершина С1 или С2) негармоничным. Возможно, что врожденная и унаследованная базы недостаточно развиваются средой и воспитанием (треугольник АВС3). Тогда данная схема должна одновременно демонстрировать, что ни один фактор не действует самостоятельно, что результат развития зависит от их согласованности.

Рис. 7. Взаимодействие факторов развития

Природное (биологическое) в человеке – это то, что связывает его с предками, а через них – со всем живым миром. Отражение биологического - наследственность, под которой понимается передача от родителей к детям определенных качеств и особенностей. Носители наследственности – гены (греч. ge-nos – род, происхождение). Современная наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном генном коде, хранящем и передающем информацию о свойствах организма. Генетика расшифровала наследственную программу развития человека, однако использовать эти данные для управления развитием и формированием человека пока не представляется возможным.

Наследственные программы развития человека включают детерминированную и переменную части, определяющие то общее, что делает человека человеком, и то особенное, что делает людей столь непохожими друг на друга. Детерминированная часть программы обеспечивает продолжение человеческого рода и видовые задатки человека как его представителя, в том числе задатки речи, прямохождения, трудовой деятельности, мышления. От родителей к детям передаются и внешние признаки: особенности телосложения, цвет волос, глаз и кожи. Жестко генетически запрограммированы сочетание в организме различных белков, группа крови, резус-фактор. Унаследованные физические особенности предопределяют видимые и невидимые различия людей.

К наследственным свойствам относятся также особенности нервной системы, обусловливающие характер протекания психических процессов. Изъяны, недостатки нервной деятельности родителей, в том числе и патологические (психические расстройства, болезни – например, шизофрения), также могут передаваться потомству. Наследственный характер имеют болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные расстройства – карликовость, например. Отрицательное влияние на потомство оказывают алкоголизм и наркомания родителей.

Вариантная часть программы обеспечивает развитие систем, помогающих организму человека приспособиться к изменению условий его существования. Обширнейшие незаполненные области наследственной программы представлены для последующего дообучения. Каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно. Этим природа предоставляет ему исключительную возможность для реализации своей потенции путем саморазвития и самосовершенствования. Таким образом, необходимость воспитания заложена в человеке природой. Жестко запрограммированных наследственных признаков хватает для выживания животному, но не человеку.

Педагогический аспект исследований закономерностей человеческого развития охватывает изучение таких проблем, как наследование интеллектуальных, специальных, социальных, моральных (духовных) качеств.

Чрезвычайно важен вопрос о наследовании интеллектуальных качеств. Что наследуют дети – готовые способности к определенному виду деятельности или только предрасположения, задатки? Рассматривая способности как индивидуально-психологические особенности личности, как условия успешного выполнения определенных видов деятельности, педагоги отличают их от задатков - потенциальных возможностей для развития способностей. Анализ фактов, накопленных в экспериментальных исследованиях, позволяет ответить на поставленный вопрос однозначно - наследуются не способности, а только задатки.

Унаследованные человеком задатки или реализуются, или нет. Все зависит от того, получит ли человек возможности для перехода наследственной потенции в конкретные способности, обеспечивающие успех в определенном виде деятельности. Удастся ли индивиду развить свой талант – зависит от обстоятельств: условий жизни, среды, потребностей общества, наконец, от спроса на продукт той или иной деятельности человека.

Особенно острые споры вызывает вопрос о наследовании способностей к интеллектуальной (познавательной, учебной) деятельности. Педагоги-гуманисты исходят из того, что нормальные люди получают от природы высокие потенциальные возможности для развития своих умственных и познавательных сил и способны практически к неограниченному духовному развитию. Имеющиеся различия в типах высшей нервной деятельности изменяют лишь протекание мыслительных процессов, но не предопределяют качества и уровня интеллектуальной деятельности. Генетик Н.П. Дубинин считает, что для нормального мозга нет генетической обусловленности вариаций интеллекта, а распространенное мнение, будто бы уровень интеллекта передается от родителей к детям, не подтверждается результатами научных исследований.

Вместе с тем педагоги всего мира признают, что может быть неблагоприятная для развития интеллектуальных способностей наследственность. Отрицательные предрасположения создают, например, вялые клетки коры головного мозга у детей родителей-алкоголиков, нарушенные генетические структуры у наркоманов, некоторые психические заболевания.