Основания должны быть заложены глубоко. Природа пускает корни глубоко. Так, у животного природа скрывает жизненные органы глубоко в теле. И дерево тем крепче стоит, чем глубже пускает корни; если его корни находятся только под наружным слоем почвы, то его легко можно вырвать. Природа все производит из корня и более ниоткуда. Ибо, сколько на дереве ни появляется древесины, коры, листьев, цветов, плодов – все это рождается только от корня. Хотя дождь и идет сверху, а садовник поливает снизу, необходимо, чтобы вся эта влага прошла через корни, а затем только разлилась по стволу, ветвям, отросткам, листьям и плодам. От корня у дерева является все, и нет необходимости приносить со стороны и прививать ему листья и ветви.

Природа находится в постоянном движении вперед, никогда не останавливается, никогда не берется за новое, бросая начатое, но продолжает прежде начатое, расширяет его и доводит до конца. Например, при формировании зародыша то, с чего начинается развитие – голова, нога, сердце и пр., – все остается и лишь доводится до совершенного развития. Посаженное дерево не теряет первоначально выросших ветвей, но заботливо продолжает давать им жизненный сок, чтобы они ежегодно могли получить новые ветви.

Природа все соединяет постоянными связями. Например, когда она образует птенца, она все связывает: один член – с другим, одну кость – с другой, нерв – с нервом и пр. Так, в дереве из корня вырастает ствол, из ствола – сучья, из сучьев – ветви, из ветвей – отростки, из отростков – почки, из почек – листья, цветы, плоды и, наконец, новые отростки и т. д. Так, если и тысяча было бы суков, ветвей, листьев, плодов – все это составляло бы одно и то же дерево.

Природа сохраняет пропорцию между корнем и ветвями в количественном и качественном отношениях. Ибо как корень развивается под землей сильнее или слабее, так в большей или в меньшей степени развиваются на поверхности земли и ветви. У животного наружные органы развиваются в равном соотношении с внутренними. Если внутренние органы находятся в хорошем состоянии, то и наружные приобретают хороший вид.

Природа сама себя оплодотворяет и укрепляет постоянным движением. Птица не только согревает яйца насиживанием, но и ежедневно поворачивает их во все стороны, чтобы они везде нагрелись равномерно. А когда птенец вылупится из яйца, мать, пока он не окрепнет, заставляет его упражняться в частых движениях, раскрывая у него клюв, расправляя крылья, вытягивая ноги, приводя его в движение, приподнимая и пытаясь научить его различным образом ходить и летать.

Чуждое есть то, что не свойственно натуре того или другого ученика. Как у трав, деревьев, животных есть различные природные особенности – с одними нужно обращаться так, с другими – иначе и нельзя пользоваться для одних и тех же целей всем одинаково, – так существуют подобные же природные способности и у людей. Встречаются счастливцы, которые все постигают, но нет недостатка и в таких, которые в определенных предметах удивительно непонятливы и тупы. Иной в спекулятивных науках – орел, а в практической мудрости – осел с лирой. Иной в музыке туп, а в остальном способен к обучению. У других подобное положение имеет место с математикой, или с поэзией, или с логикой и пр. Что здесь делать? Куда не влекут способности, туда не толкай. Бороться с натурой – напрасное дело.

Учитель есть помощник природы, а не владыка, ее образователь, а не преобразователь, поэтому если он видит, что кто-либо из учеников принимается за что-либо без достаточных к тому способностей, то пусть не подгоняет его вперед в твердой уверенности, что этот недостаток в другой части дела будет восполнен, как это обыкновенно и бывает. Ведь если у дерева оторван или отрублен один сук, то остальные растут сильнее, так как к ним направляется вся жизненная сила. И если никого из учеников не будут к чему-либо принуждать против воли, ничто не будет вызывать у них отвращения и притуплять силу ума; каждый легко будет идти вперед в том, к чему его (по велению высшего провидения) влечет скрытый инстинкт, и затем на своем месте с пользой послужит Богу и человеческому обществу.

Как для посева и посадки требуется некоторое искусство и опытность, так и для воспитания требуется надлежащая подготовка воспитателя. У неопытного садовника, засевающего сад растениями, большая часть растений обыкновенно погибает, а если что вырастает счастливо, то это происходит скорее благодаря случаю, чем искусству. Предусмотрительный же садовник действует искусно, хорошо зная, что, где, когда и как нужно делать или не делать, так что у него ни в чем не бывает неудачи.

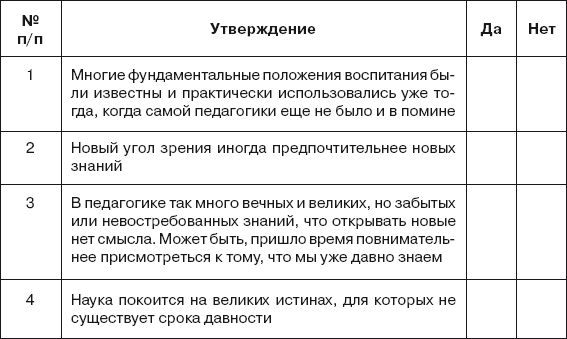

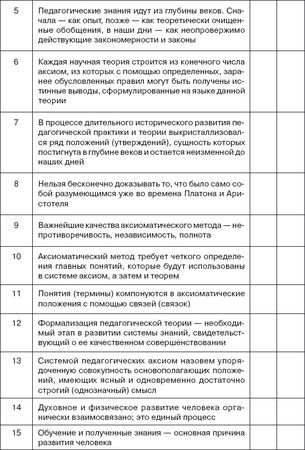

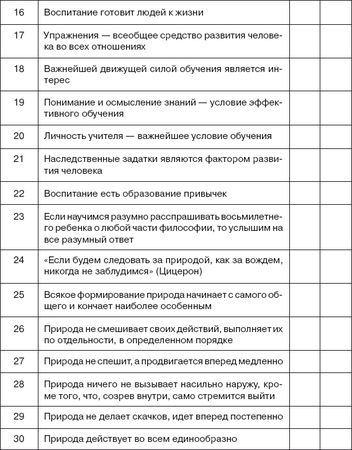

БС Итоговый тест

Найдите правильные и ошибочные утверждения

КБ

Все ответы: да.

СБ Примерные темы курсовых и дипломных работ

1. Смысл воспитания в ведической философии.

2. Воспитательные технологии Древнего Египта.

3. Древний Шумер – колыбель образовательных систем.

4. Китайская грамота.

5. Аксиомы отечественного воспитания.

6. Вечные истины и проблемы воспитания.

7. От аксиом – к теории воспитания.

8. Аксиомы, принципы, законы воспитания.

9. Совершенный человек – продукт воспитания.

10. На пути к совершенному воспитанию.

Тема 6 Развитие и формирование человека

ИБ Глубинный смысл

О развитии и формировании человека педагоги пишут неохотно. Предпочитают говорить лишь о том, что является бесспорным и к чему трудно придраться. Все заканчивается, как правило, констатацией общих мест еще и потому, что развитие и формирование выходят за пределы традиционной педагогики, которую многие продолжают понимать как науку о воспитании детей.

Рассмотрим традиционно-педагогические представления. Развитие определяется как процесс, как результат количественных и качественных изменений человека, становление его как биологического вида и как социального существа. Биологическое в человеке характеризуется физическим развитием, включающим в себя морфологические, биохимические, физиологические изменения. А социальное находит выражение в психическом, духовном, интеллектуальном росте.

Если человек достигает уровня развития, который позволяет считать его носителем сознания и самосознания, способным на самостоятельную преобразующую деятельность, такого человека называют личностью. Понятие "личность", в отличие от понятия "человек", – социальная характеристика, указывающая на те его качества, которые формируются под влиянием общественных отношений, общения с другими людьми. Как личность человек формируется в социальной системе путем целенаправленного, продуманного воспитания. Личность определяется мерой присвоения общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи обществу, посильного вклада в сокровищницу материальных и духовных ценностей – с другой. Чтобы стать личностью, человек должен в деятельности, на практике проявить, раскрыть внутренние свойства, заложенные в нем природой, сформированные жизнью и воспитанием.

Развитие человека – сложный, длительный, противоречивый процесс. Изменения в нашем организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно интенсивно меняются физические данные и духовный мир в детском и юношеском возрасте. Развитие не сводится к простому накоплению количественных изменений и прямолинейному поступательному движению от низшего к высшему. Характерная особенность этого процесса – диалектический переход количественных изменений в качественные, преобразующие физические, психические, духовные характеристики личности.

Движущая сила развития – борьба противоречий. Последние уподобляются тому "вечному двигателю", который дает неисчерпаемую энергию для постоянных преобразований и обновлений. Противоречия – это столкнувшиеся в конфликте противоположные начала. Человеку не приходится их искать или придумывать, они возникают на каждом шагу как следствие изменения потребностей, порождаемых развитием. Человек "соткан" из противоречий.

Различают внутренние и внешние противоречия, противоречия общие (универсальные), движущие развитием человеческих масс, и индивидуальные – характерные для отдельно взятого человека. Универсальный характер имеют противоречия между возникающими под влиянием объективных факторов потребностями человека (начиная от простых материальных и кончая высшими духовными) и возможностями их удовлетворения. Такой же характер имеют и противоречия, проявляющиеся в нарушении равновесия между организмом и средой, что приводит к изменению поведения, новому приспособлению организма. Внутренние противоречия возникают на почве "несогласия с собой" и выражаются в индивидуальных побуждениях человека, а внешние – стимулируются силами извне, отношениями человека с другими людьми, обществом, природой. Одно из основных внутренних противоречий – расхождение между возникающими новыми потребностями и возможностями их удовлетворения. "Хочу" – "могу", "знаю" – "не знаю", "можно" – "нельзя", "есть" – "нет" – типичные пары, выражающие постоянные противоречия.