Америку. Половина понятия не имеет, где находится штат Нью-Йорк. Только 71 % из них знали, где расположен Тихий океан.

…Всемирная Организация Здравоохранения утверждает, что малоподвижность стала одной из 10 причин смерти и нетрудоспособности в мире. Сидячий образ жизни удваивает риск сердечных заболеваний, диабета, ожирения. Шанс заболеть раком кишечника, гипертонией, остеопорозом, депрессией и повысить уровень холестирина в крови тоже выше.

…Проведенное на Украине в феврале 2003 г. социологическое обследование молодых семей показало, что более 80 % из них не хотят обзаводиться детьми, свыше 73 % – не готовы к воспитанию детей.

…В Чикагском университете провели исследование, чему хотят учиться взрослые люди. Оказалось, что больше всего их интересует собственное здоровье; на втором месте стоит познание людей, т. е. как общаться, ладить, располагать к себе, убеждать, как сделать человека лучше, не нанося ему обиды и не вызывая с его стороны негодования.

…Кто виноват в том, что взрослые не могут управиться со своими проблемами, не способны оказать надлежащее внимание своим детям? Терпеть от несовершенства взрослых, страдать приходится прежде всего им.

К физическим наказаниям чаще всего прибегают родители-неудачники (35 %), алкоголики (22), психически неуравновешенные (12), матери-одиночки (8), отчимы и мачехи (4), воспитатели детей-сирот в государственных заведениях (3,5), учителя (2 %). Из числа родителей, которых воспитывали ремнем, почти половина прибегает впоследствии к насилию над собственными детьми.

Ранжированный список приоритетных желаний людей (по материалам исследований). Люди хотят:

• лидера (независимого, привлекательного, умного, способного генерировать свежие идеи и великолепно говорить);

• масштабных программ;

• ясных, понятных, коротких лозунгов;

• сильной власти;

• порядка;

• справедливости;

• первостепенного обеспечения жильем и питанием;

• защиты;

• надежных ориентиров;

• бережного отношения к нравственным ценностям;

• очевидных, конкретных, близких результатов;

• твердого следования провозглашенным целям;

• не столько свободы, сколько равенства;

• баланса интересов различных социальных групп;

• заманчивых обещаний (увы!).

…Исследования ученых Падерборнского института кибернетики показали, что половина взрослых людей не улавливает смысл произнесенных фраз, если они содержат более 13 слов, а дети семилетнего возраста с трудом понимают фразы более чем из восьми слов.

"Лично мне пришлось добрую треть века брести на ощупь в этом дремучем мире, прежде чем передо мной стала проясняться та истина, что человек в 99 случаях из 100 ни в чем не осуждает себя, независимо от того, прав он или не прав" (Д. Карнеги).

"Добрая половина нынешних стрессов возникает потому, что мужчины и женщины ошибочно полагают, будто они равны и имеют одинаковые потребности и желания. Любая концепция, построенная на равноправии полов, стоит на шаткой почве…" (Алан и Барбара Пейс).

Как же нам следует поступать в воспитании, имея перед собой столь сложный и противоречивый "портрет" современного человека? Как соединить в целое свои знания и как их использовать, чтобы не упустить из виду наиболее существенное в человеке, сохранить сердцевину? Это одна из основных проблем философии и педагогики.

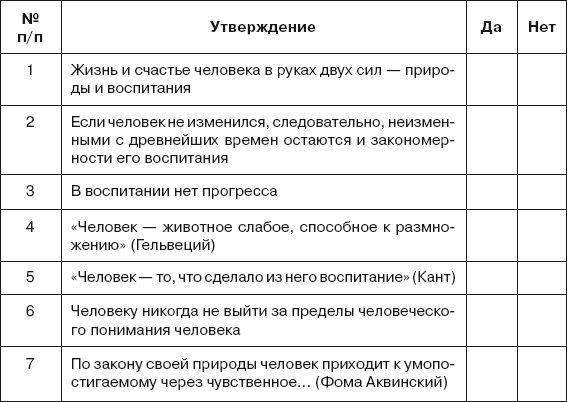

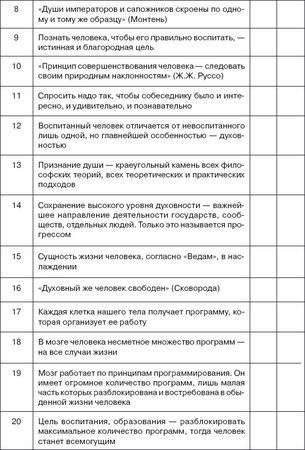

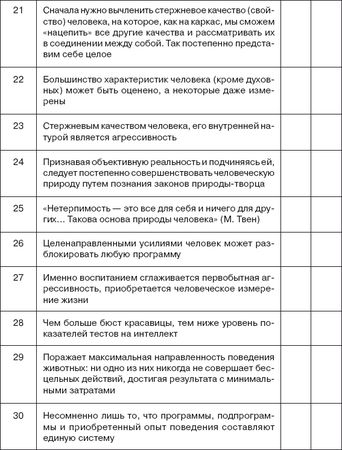

БС Итоговый тест

Найдите правильные и ошибочные утверждения

Неправильные ответы: 3, 4, 13, 14, 28.

СБ Примерные темы курсовых и дипломных работ

1. Генетика и педагогика.

2. Использование открытий молекулярной биологии в педагогике.

3. Педагогические проблемы клонирования.

4. Нейролингвистическое программирование в педагогике.

5. Мозг и воспитание.

6. Коррекция наследственных программ.

7. Наследственные и приобретенные программы в жизни человека.

8. Интегральная диагностика человека.

9. Ценности жизни и воспитание.

10. Перспективы человека.

Тема 2 Воспитание как предмет человека

СБ

Если поближе присмотреться к связи "человек – воспитание", то окажется, что значимость последнего сильно преувеличена. Мало кто назовет сегодня воспитание решающим условием жизненного успеха. На воспитание в XXI в. смотрят иначе, чем во времена К.Д. Ушинского или даже творившего совсем недавно В.А. Сухомлинского. Стремительный бег времени сильно изменил наши прежние представления об этом. И кому же, как не молодым людям, которых на каждом шагу попрекают невоспитанностью, не чувствовать строгой взыскательности этого понятия? Посмотрим на воспитание философски – глазами правды жизни. Призывают человека – будь воспитанным, образованным. А он все чаще спрашивает – зачем? Общество, учителя, родители, ученики все больше расходятся в оценках значимости воспитания. С каждым днем педагогам работается все труднее. Совершенно очевидно – мы не успеваем за жизнью, путаясь в определениях, оставленных нашими предшественниками. Но не будем опускать планку ниже уровня, который при известном напряжении можно преодолеть.

ИБ Теория и практика

Что такое воспитание, если посмотреть на него глазами древних мудрецов? Это всего лишь естественная потребность человека развиваться духовно и физически, и как неотъемлемая часть жизни она предоставляется человеку по факту его рождения. Каждый использует данный ему шанс стать человеком: кто хочет и может – использует его для роста и возвышения; кто не хочет или не может – прозябает на задворках. Смотри на вещи просто, учит Екклезиаст, и будет тебе все понятно. Смотришь с издевкой, с подковыркой – и дьявол позабавится с тобой.

Представления о воспитании сейчас основательно запутаны. Всевозможные теории выглядят как колеса, обогнавшие телегу: они давно впереди, а телега сзади. Но что такое теория без подтверждающей ее практики? Пустые домыслы. Вместо того чтобы двигаться к свету, дающему рост, хитроумными выдумками зашториваем окна истины. И вот уже в воспитании человек представляется особым существом, рассматриваемым в системе каких-то специфических связей и отношений, субъектом или объектом, судя по месту, которое он занимает.

Что это за субъекты и объекты? Большинство ученых, употребляя эти слова к месту и не к месту, по существу и без, совершенно потеряли воспитанника, а вместе с ним и смысл воспитания. Уже мало кто помнит, когда, как и почему эти термины появились в философском обороте (а возникли они в гуманистических концепциях XVII в. для обнажения их сущности как "субъект-субъектные" отношения, и только).

Использование этих терминов для построения педагогической теории ничем не оправдано. Как бы лихо ни закручивалось, все это пустой звук, ибо место ученика и учителя в педагогическом процессе остается неизменным.

Сегодня нам импонируют мысли философов-просветителей XVIII в. по этому поводу. Они рассматривали ребенка в качестве объекта и в качестве субъекта педагогической деятельности. "Объектность" его, с их точки зрения, проявляется не в том, что он должен изменяться в соответствии с требованиями учителя (субъекта), а в том, что его сущность детерминирована природной организацией (мысль, близкая к современным представлениям о "запрограммированности" человека).

Педагог, по мнению просветителей, должен не просто воздействовать на объект своего труда (ученика) и изменять его по своему усмотрению, а изучать детскую природу и соотносить с ней свои воздействия. Такое понимание "объектности" ребенка должно было защищать его от произвола учителя. Ребенок и в современном воспитании выступает как объект. Но прежний смысл утерян; казенщина и абстракционизм слышатся в этом слове нашим студентам и учителям.

Слова, лишенные конкретного педагогического смысла, не проясняют, а лишь затемняют и без того скрытую от нас сущность.

От того, что мы назвали извечные педагогические действия технологиями, ничего не изменилось.

Современный кризис образования, пишет Н.В. Гусева, чаще всего связывают с несовершенством методов обучения и воспитания, проблемами управленческого плана и в связи с этим предлагают соответствующие способы выхода из кризиса – развитие новых педагогических технологий, демократизация управления и т. п. В результате воспитание и обучение строится как процесс технологический, в котором обучаемые и воспитуемые являются объектами. Ребенок в таком педагогическом процессе представлен формально, он отстранен от дела и собственного человеческого смысла. И чем дальше мы будем уходить от его интересов, тем заметнее будет кризисное состояние сферы воспитания. Выход усматривается в том, чтобы преодолеть "отстраненность" человека, восстановить его целостность, т. е. сделать его полноценным участником воспитательного процесса. Для этого необходимо, чтобы не только учитель, но и ученик участвовали в выборе цели деятельности, средств ее достижения, оценке результатов и т. д. [19]

Ученые все больше чувствуют несостоятельность традиционного подхода к воспитанию. Он не соответствует реалиям жизни и вместо того, чтобы прояснять пути гармонизации воспитания и жизни, уводит все усилия в русло непродуктивных словопрений и малообоснованных методик.