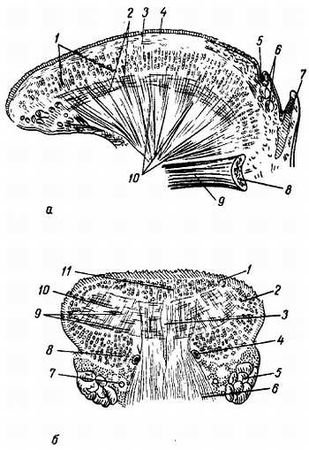

Рис. 115.Мышцы языка (схема).

а - сагиттальный разрез: 1 - m. ttansversus linguae; 2 - m. longitudinalis inferior; 3 - m. longitudinalis superior; 4 - tun. mucosa linguae; 5 - for. caecum; 6 - gl. linguales; 7 - epiglottis; 8 - corpus ossis hyoidei; 9 - m. geniohyoideus; 10 - m. genioglossus; б - фронтальный разрез; 1 - tun. mucosa linguae; 2 - m. styloglossus; 3 - septum linguae; 4 - a. profunda linguae; 5 - gl. sublingualis; 6 - m. genioglossus; 7 - n. lingualis; 8 - m. longitudinalis inferior; 9 - m. transversus linguae; 10 - m. verticals linguae; 11 - m. longitudinalis superior.

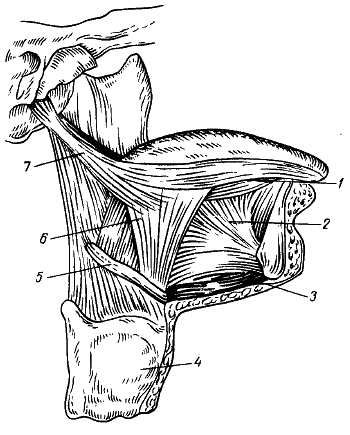

Рис. 116. Мышцы языка.

1 - m. longitudinalis inferior; 2 - m. genioglossus; 3 - m. geniohyoideus; 4 - cartilago thyroidea; 5 - os hyoideum; 6 - m. hyoglossus; 7 - m. styloglossus.

Первая группа-мышцы, начинающиеся на производных I жаберной дуги - на нижней челюсти. М. genioglóssus, подбородочно-язычная, самая крупная из мышц языка, достигающая наивысшего развития только у человека в связи с появлением членораздельной речи. Она начинается от spina mentalis, которая под влиянием этой мышцы также наиболее выражена у человека и поэтому служит признаком, по которому судят о развитии речи у ископаемых гоминид. От spína mentális волокна мышцы расходятся веерообразно, причем нижние волокна прикрепляются к телу подъязычной кости, средние - к корню языка, а верхние загибаются вперед в его верхушку. Продолжением мышцы в толще языка являются вертикальные волокна, между нижней поверхностью его и спинкой, m. verticális. Преобладающее направление мышечных пучков m. genioglossus и его продолжения m. verticális - вертикальное. Вследствие этого при их сокращении язык движется вперед и уплощается.

Вторая группа - мышцы, начинающиеся на производных II жаберной дуги (на proc. styloídeus и малых рогах подъязычной кости). М. styloglóssus, шилоязычная мышца. Она начинается от procéssus styloídeus и от lig. stylomandibuláre, идет вниз и медиально и оканчивается на боковой и нижней поверхностях языка, перекрещиваясь с волокнами m. hyoglossus и m. palatoglossus. Тянут язык вверх и назад.

М. longitudinális supérior, верхняя продольная мышца, начинается на малых рогах подъязычной кости и надгортаннике и тянется под слизистой спинки языка по обеим сторонам от séptum línguae до верхушки.

М. longitudinális inférior, нижняя продольная мышца; начало - малые рога подъязычной кости; идет по нижней поверхности языка между m. genioglóssus и m. hyoglóssus до верхушки языка.

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц сагиттальное, благодаря чему при их сокращении язык движется назад и укорачивается.

Третья группа - мышцы, начинающиеся на производных III жаберной дуги (на теле и больших рогах подъязычной кости).

М. hyoglóssus, подъязычная мышца, начинается от большого рога и ближайшей части тела подъязычной кости, идет вперед и вверх и вплетается в боковую часть языка вместе с волокнами m. styloglóssus и m. transvérsus. Тянет язык назад и вниз. М. transvérsus línguae, поперечная мышца языка, расположена между верхней и нижней продольными в горизонтальной плоскости от séptum línguae до края языка. Задняя ее часть прикрепляется к подъязычной кости. В m. transvérsus línguae переходит m. palatoglóssus, которая описана выше (см. "Мягкое нёбо").

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц - фронтальное, вследствие чего поперечный размер языка при сокращении этих мышц уменьшается.

При одностороннем действии их язык движется в соименную сторону, а при двустороннем - вниз и назад.

Начало мышц языка на трех костных точках, находящихся сзади и вверху (procéssus styloídeus), сзади и внизу (os hyoídeum) и спереди языка (spina mentális mandíbulae), и расположение мышечных волокон в трех взаимно перпендикулярных плоскостях позволяют языку менять свою форму и перемещаться во всех трех направлениях.

Все мышцы языка имеют общий источник развития - затылочные миотомы, поэтому имеют один источник иннервации - XII пару черепных нервов, n. hypoglóssus.

Питание языка обеспечивается из a. linguális, ветви которой образуют внутри языка сеть с петлями, вытянутыми соответственно ходу мышечных пучков.

Венозная кровь выносится в v. linguális, впадающую в v. juguláris int. Лимфа течет от верхушки языка к Inn. submentáles, от тела - к Inn. submandibuláres, от корня - к Inn. retropharyngeáles, а также в Inn. linguáles и верхние и нижние глубокие шейные узлы. Из них имеет большое значение n. lymph. jugulodigástricus и n. lymph, juguloomohyoideus. Лимфатические сосуды от средней и задней третей языка в большей части перекрещиваются. Этот факт имеет практическое значение, так как при раковой опухоли на одной половине языка надо удалять лимфатические узлы с обеих сторон. Иннервация языка осуществляется так: мышцы - от n. hypoglóssus; слизистая - в двух передних третях от n. linguális (из III ветви n. trigéminus) и идущей в его составе chórda týmpani (n. intermédius) - вкусовые волокна к грибовидным сосочкам; в задней трети, включая papillae vallátae - от n. glossopharýngeus; участок корня около надгортанника - от n. vágus (n. larýngeus supérior).

Железы полости рта

В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстнойи подъязычной. Кроме того, в слизистой оболочке рта имеются многочисленные мелкие железы, которые в соответствии с их расположением называются: glándulae labiáles, buccáles, palatínae, linguáles. По характеру секрета железы могут быть: 1) серозные, 2) слизистые и 3) смешанные.

Три пары больших слюнных желез, glándulae saliváles, достигая значительных размеров, выходят уже за пределы слизистой оболочки и сохраняют связь с полостью рта через свои выводные протоки. Сюда относятся следующие железы.

1. Glándula parótidea (pára - возле; ous, ótos - ухо), околоушная железа (рис. 117), самая крупная из слюнных желез, серозного типа. Она расположена на латеральной стороне лица спереди и несколько ниже ушной раковины, проникая также в fóssa retromandibuláris.

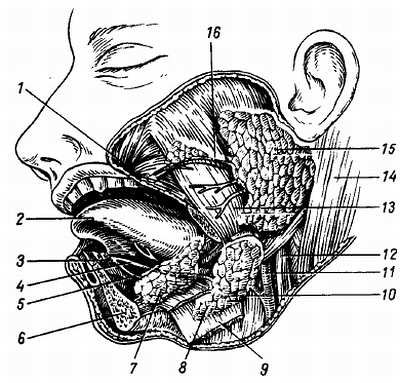

Рис. 117. Слюнные железы.

1 - m. buccinator; 2 - lingua; 3 - caruncula sublingualis; 4 - ductus submandibularis; 5 - ductus sublingualis; 6 - mandibula (поверхность распила); 7 - gl. sublingualis; 9 - os hyoideum; 8, 10 - gl. submandibularis; 11 - a. carotis externa; 12 - v. jugularis interna; 13 - m. masseter; 14 - m. sternocleidomastoideus; 15 - gl. parotis; 16 - ductus parotideus (вставлен зонд).

Железа имеет дольчатое строение (рис. 118), покрыта фасцией, fáscia parotídea, которая замыкает железу в капсулу. Выводной проток железы, dúctus parotídeus, 5–6 см длиной, отходит от переднего края железы, идет по поверхности m. masséter, пройдя через жировую ткань щеки, прободает m. buccinátor и открывается в преддверие рта маленьким отверстием против второго большого коренного зуба верхней челюсти. Ход протока крайне варьирует. Проток бывает раздвоенным. Околоушная железа по своему строению является сложной альвеолярной железой.