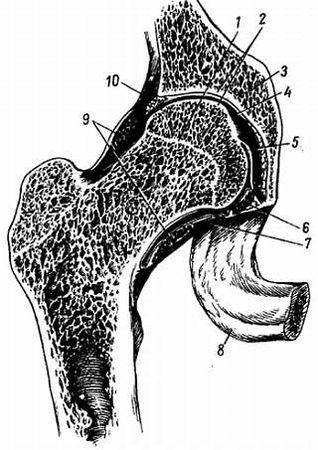

Рис. 55.Правый тазобедренный сустав; фронтальный распил.

1 - эпифизарный хрящ; 2 - суставные хрящи: 3 - os coxae; 4 - суставная полость; 5 - lig. capitis femoris; 6 - lig. transversum acetabuli; 7 - капсула сустава; 8 - tuber ischiadicum; 9 - zona orbicularis; 10 - labrum acetabulare.

Прикрепление суставной капсулы на бедре спереди идет по всему протяжению linea intertrochantérica, а сзади проходит по бедренной шейке параллельно crísta intertrochantérica, отступая от него в медиальную сторону. Благодаря описанному расположению линии прикрепления капсулы на бедренной кости большая часть шейки оказывается лежащей в полости сустава. Тазобедренный сустав имеет еще две внутрисуставные связки: упомянутую lig. transvérsum acetábuli и связку головки, lig. cápitis fémoris, которая своим основанием начинается от краев вырезки вертлужной впадины и от lig. transvérsum acetábuli; верхушкой своей она прикрепляется к fóvea cápitis fémoris. Связка головки покрыта синовиальной оболочкой, которая поднимается на нее со дна вертлужной впадины. Она является эластической прокладкой, смягчающей толчки, испытываемые суставом, а также служит для проведения сосудов в головку бедренной кости. Поэтому при сохранении этой оболочки во время переломов шейки бедренной кости головка не омертвевает.

Тазобедренный сустав относится к шаровидным сочленениям ограниченного типа (чашеобразный сустав), а потому допускает движения, хотя и не столь обширные, как в свободном шаровидном суставе, вокруг трех главных осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной. Возможно также и круговое движение, circumdúctio.

Вокруг фронтальной оси происходит сгибание нижней конечности и разгибание. Самое большое из этих двух движений - это сгибание благодаря отсутствию натяжения фиброзной капсулы, которая сзади не имеет прикрепления к бедренной шейке. При согнутом колене оно больше всего (118–121°), так что нижняя конечность при максимальном своем сгибании может быть прижата к животу; при разогнутой в колене конечности движение меньше (84–87°), так как его тормозит натяжение мышц на задней стороне бедра, которые при согнутом колене бывают расслабленными. Разгибание предварительно перед тем согнутой ноги происходит до вертикального положения. Дальнейшее движение кзади очень невелико (около 19°), так как оно тормозится натягивающейся lig. iliofemorále; когда, несмотря на это, мы разгибаем ногу еще дальше, это происходит за счет сгибания в тазобедренном суставе другой стороны. Вокруг сагиттальной оси совершается отведение ноги (или ног, когда они разводятся одновременно в латеральную сторону) и обратное движение (приведение), когда нога приближается к средней линии. Отведение возможно до 70–75°. Вокруг вертикальной оси происходит вращение нижней конечности внутрь и наружу, которое по своему объему равняется 90.

Соответственно трем основным осям вращения располагаются наружные связки сустава: три продольные (ligg. iliofemorále, pubofemorále et ischiofemorále) - перпендикулярно горизонтальным осям (фронтальной и сагиттальной) и круговая (zóna orbiculáris), перпендикулярная вертикальной оси.

1. Lig. iliofemorále расположена на передней стороне сустава. Верхушкой она прикрепляется к spína ilíaca antérior inférior, а расширенным основанием - к línea intertrochantérica. Она тормозит разгибание и препятствует падению тела назад при прямохождении. Этим объясняется наибольшее развитие данной связки у человека, она становится самой мощной из всех связок человеческого тела, выдерживая груз в 300 кг.

2. Lig. pubofemorále находится на медиально-нижней стороне сустава, протягиваясь от лобковой кости к малому вертелу, и вплетаясь в капсулу. Она задерживает отведение и тормозит вращение кнаружи.

3. Lig. ischiofemorále начинается сзади сустава от края acetábulum в области седалищной кости, идет латерально над шейкой бедра и, вплетаясь в капсулу, оканчивается у переднего края большого вертела. Она задерживает вращение бедра кнутри и вместе с латеральной частью ligamentum iliofemorale тормозит приведение.

4. Zona orbiculáris имеет вид круговых волокон, которые заложены в глубоких слоях суставной капсулы под описанными продольными связками (см. рис. 55) и охватывают в виде петли шейку бедра, прирастая вверху к кости под spína ilíaca antérior inférior. Круговое расположение zóna orbiculáris соответствует вращательным движениям бедра.

Нужно заметить, что у живого человека связки не доходят до своего предельного натяжения, так как торможение в известной мере достигается напряжением мышц в окружности сустава.

Обилие связок, большая кривизна и конгруентность суставных поверхностей тазобедренного сустава в сравнении с плечевым делают этот сустав более ограниченным в своих движениях, чем плечевой, что связано с функцией нижней конечности, требующей большей устойчивости в этом суставе. Это ограничение и прочность сустава являются причиной и более редких, чем в плечевом суставе, вывихов.

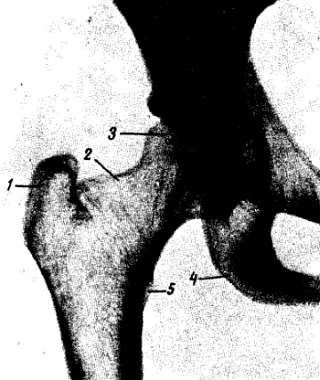

На рентгеновских снимках тазобедренного сустава (рис. 56), сделанных в различных проекциях, получается одновременно изображение костей таза и бедра со всеми анатомическими деталями.

Рис. 56.Рентгенограмма правого тазобедренного сустава.

1 - большой вертел; 2 - шейка бедренной кости; 3 - головка бедренной кости; 4 - седалищный бугор; 5 - малый вертел.

Суставная впадина (acetábulum) рентгенологически делится на дно и крышу. Дно впадины ограничено с медиальной стороны конусообразным просветлением ("фигура слезы"), которое соответствует передней части тела седалищной кости. Крыша суставной впадины (верхний край fossa acetábuli) закруглена: в патологических случаях она заостряется. Суставная головка, cáput fémoris, имеет на рентгенограмме округлую форму и гладкие контуры, за исключением fóvea cápitis fémoris, где отмечается углубление с шероховатыми краями: последнее не следует трактовать как очаг разрушения кости. На рентгеновских снимках видно, что между головкой бедренной кости погруженной в вертлужную яму, и крышей acetábulum определяется "рентгеновская суставная щель".

Для суждения о половых, возрастных и конституциональных особенностях важно учитывать угол между шейкой бедренной кости и диафизом. У живого человека этот угол можно определить только с помощью рентгеновских лучей. У взрослого мужчины он колеблется в пределах 130–135°, у детей он больше, у стариков меньше, у женщин он меньше, чем у мужчин.

Тазобедренный сустав получает артериальную кровь из réte articuláre, образованной ветвями a. circumfléxa fémoris mediális et laterális (из a. profúnda fémoris) и a. obuturatória. От последней отходит r. acetabuláris, которая направляется через lig. cápitis fémoris к головке бедренной кости. Венозный отток происходит в глубокие вены бедра и таза - v. profúnda fémoris, v. femorális, v. ilíaca intérna. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам к nódi limphátici inguináles profúndi. Капсула сустава иннервируется из nn. obturatórius, femorális et ischiádicus.

Надколенник

Надколенник, patélla, представляет не что иное, как большую сесамовидную кость, заложенную в толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра, проходящего спереди коленного сустава. В ней различают верхний широкий конец, называемый основанием, básis patéllae, и нижний заостренный конец, или верхушку, ápex patéllae. Задняя поверхность снабжена гладкой суставной поверхностью, fácies articuláris, которой надколенник прилежит к вышеупомянутой fácies patelláris бедренной кости.

Кости голени

Скелет голени состоит из двух неравной толщины длинных трубчатых костей - большеберцовой и малоберцовой. Первая лежит медиально, а вторая - латерально. Из двух костей голени только одна большеберцовая кость сочленяется с бедреной костью при помощи коленного сустава. Вертикальная, так называемая механическая, ось всей нижней конечности, по которой передается тяжесть туловища на площадь опоры, проходит от центра головки бедренной кости через середину коленного сустава к середине голеностопного сустава, причем внизу она совпадает с продольной осью большеберцовой кости, которая, таким образом, выносит на себе всю тяжесть тела, а потому имеет бóльшую толщину, чем малоберцовая кость. Иногда большеберцовая кость отклоняется от механической оси в медиальную или латеральную сторону, вследствие чего боковой угол между бедром и голенью становится или острее, или тупее. Когда эти отклонения сильно выражены, то в первом случае получается форма нижних конечностей, известная под именем Х-образных ног, génu válgum, а во втором - форма О-образных ног, génu várum.

Большеберцовая кость