Рис. 32.Сошник (vomer).

1 - lam. perpendicularis решетчатой кости; 2 - margo superior сошника; 3 - margo posterior сошника.

Скуловая кость

Скуловая кость, os zygomáticum, парная, самая прочная из лицевых костей; она является важной архитектурной частью лица, смыкая собой скуловые отростки лобной, височной и верхнечелюстной костей и способствуя этим укреплению костей лица по отношению к черепу. Она представляет также обширную поверхность для начала жевательной мышцы. Соответственно расположению кости в ней различают три поверхности и два отростка. Боковая поверхность, fácies laterális имеет вид четырехконечной звезды и слегка выступает в виде бугра. Задняя, гладкая, обращена в сторону височной ямки и называется fácies temporális; третья поверхность, глазничная, fácies orbitális, участвует в образовании стенок глазницы. Верхний отросток кости, procéssus frontális, соединяется со скуловым отростком лобной и большим крылом клиновидной кости. Латеральный отросток, procéssus temporális, соединяясь со скуловым отростком височной кости, образует скуловую дугу - место начала жевательной мышцы.

Нижняя челюсть

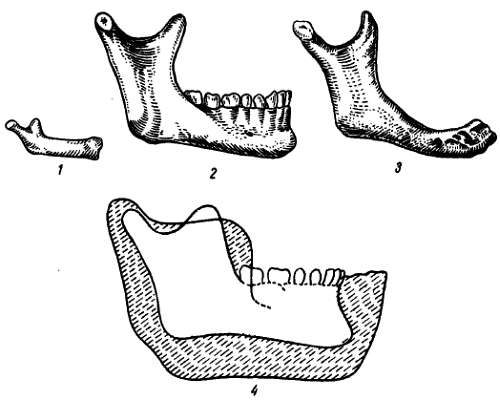

Нижняя челюсть, mandibula, является подвижной костью черепа. Она имеет подковообразную форму, обусловленную как ее функцией (важнейшая часть жевательного аппарата), так и развитием из первой жаберной (мандибулярной) дуги, форму которой она до известной степени сохраняет. У многих млекопитающих, в том числе у низших приматов, нижняя челюсть является парной костью. В соответствии с этим и у человека она закладывается из двух зачатков, которые, постепенно разрастаясь, сливаются на 2-м году после рождения в непарную кость, сохраняя, однако, по средней линии след сращения обеих половин (sýmphysis mentalis). Соответственно строению жевательного аппарата из пассивного отдела, т. е. зубов, осуществляющих функцию жевания, и активного, т. е. мышц, нижняя челюсть делится на горизонтальную часть, или тело, córpus mandibulae, несущее на себе зубы, и вертикальную в виде двух ветвей, rámi mandibulae, служащих для образования височно-нижнечелюстного сустава и прикрепления жевательной мускулатуры. Обе эти части - горизонтальная и вертикальная - сходятся под углом, ángulus mandibulae, к которому на наружной поверхности прикрепляется жевательная мышца, вызывающая появление соименной бугристости, tuberósitas masséterica. На внутренней поверхности угла находится крыловидная бугристость, tuberósitas pterygoidea, место прикрепления другой жевательной мышцы, m. pterygoideus mediális. Поэтому деятельность жевательного аппарата оказывает влияние на размеры этого угла. У новорожденных он близок к 150°, у взрослых снижается до 130–110°, а в старости, с потерей зубов и ослаблением акта жевания, снова увеличивается. Также и при сравнении обезьян с различными видами гоминид наблюдается соответственно ослаблению функции жевания постепенное увеличение angulus mandibulae с 90° у человекообразных обезьян до 95° у гейдельбергского человека, 100° - у неандертальца и 130° - у современного (рис. 33)

Рис. 33. Нижняя челюсть.

1 - новорожденного; 2 - мужчины 30 лет; 3 - мужчины 80 лет; 4 - челюсть современного человека (красный контур), совмещенная с челюстью гейдельбергского человека. Видно ее уменьшение с образованием подбородка и венечного отростка.

Строение и рельеф тела нижней челюсти обусловлены наличием зубов и участием ее в образовании рта.

Так, верхняя часть тела, pars alveoláris, несет на себе зубы, вследствие чего на ее крае, árcus alveoláris, находятся зубные альвеолы, alvéoli dentáles, с перегородками, sépta interalveolaria, соответствующими наружным альвеолярным возвышениям, júga alveolária. Закругленный нижний край тела массивный, образует основание тела нижней челюсти, básis mandibulae. В старости, когда зубы выпадают, pars alveoláris атрофируется и все тело становится тонким и низким. По средней линии тела гребешок симфиза переходит в подбородочное возвышение треугольной формы, protuberántia mentális, наличие которого характеризует современного человека. Из всех млекопитающих подбородок выражен только у человека, да и то современного. У человекообразных обезьян, питекантропа и гейдельбергского человека подбородочного выступа нет и челюсть в этом месте имеет загибающийся назад край. У неандертальца подбородочный выступ также отсутствует, но соответствующий край нижней челюсти имеет вид прямого угла. Только у современного человека проявляется настоящий подбородок. По сторонам этого возвышения заметны подбородочные бугорки, tubércula mentália, по одному с каждой стороны. На латеральной поверхности тела, на уровне промежутка между 1 и 2-м малыми коренными зубами находится подбородочное отверстие, forámen mentále, представляющее выход канала нижней челюсти, canális mandibulae, служащего для прохождения нерва и сосудов. Назад и кверху от области tubérculum mentále тянется косая линия, linea obliqua. На внутренней поверхности в области симфиза выступают две подбородочные ости, spinae mentáles, - места сухожильного прикрепления mm. genioglóssi. У антропоморфных обезьян эта мышца прикрепляется не сухожилием, а мясистой частью, вследствие чего вместо ости образуется ямка. В ряду ископаемых челюстей имеются все переходные формы - от свойственной обезьянам ямки, обусловленной мясистым прикреплением m. genioglóssus и сочетающейся с отсутствием подбородка, до развития ости, обусловленной сухожильным прикреплением подбородочно-язычной мышцы и сочетающейся с выступающим подбородком. Таким образом, изменение способа прикрепления m. genioglóssus с мясистого на сухожильный повлекло за собой образование spina mentális и соответственно подбородка. Учитывая, что сухожильный способ прикрепления мышц языка способствовал развитию членораздельной речи, преобразование костного рельефа нижней челюсти в области подбородка также должно быть связано с речью и является чисто человеческим признаком. По сторонам от spina mentális, ближе к нижнему краю челюсти, заметны места прикрепления двубрюшной мышцы, fássae digástricae. Далее кзади идет назад и кверху по направлению к ветви челюстно-подъязычная линия, linea mylohyoidea, - место прикрепления одноименной мышцы.

Ветвь челюсти, rámus mandibulae, отходит с каждой стороны от задней части тела нижней челюсти кверху. На внутренней поверхности ее заметно отверстие нижней челюсти, forámen mandibulae, ведущее в упомянутый выше canális mandibulae. Внутренний край отверстия выступает в виде язычка нижней челюсти, lingula mandibulae, где прикрепляется lig. sphenomandibuláre; lingula у человека развит сильнее, чем у обезьян. Кзади от lingula начинается и направляется вниз и вперед челюстно-подъязычная борозда, sulcus mylohyoideus (след нерва и кровеносных сосудов). Вверху ветвь нижней челюсти оканчивается двумя отростками: передний из них, венечный, procéssus coronoideus (образовался под влиянием тяги сильной височной мышцы), а задний мыщелковый, procéssus condylaris, участвует в сочленении нижней челюсти с височной костью. Между обеими отростками образуется вырезка incisúra mandibulae. По направлению к венечному отростку поднимается на внутренней поверхности ветви от поверхности альвеол последних больших коренных зубов гребешок щечной мышцы, crista buccinatória.

Мыщелковый отросток имеет головку, cáput mandibulae, и шейку, сóllum mandibulae; спереди на шейке находится ямка, fóvea pterygoidea (место прикрепления m. pterygoideus laterális).