1. Лобная чешуя, squáma frontális, как всякая покровная кость, имеет вид пластинки, выпуклой снаружи и вогнутой изнутри. Она окостеневает из двух точек окостенения, заметных даже у взрослого на наружной поверхности, fácies extérna, в виде двух лобных бугров, túbera frontália. Эти бугры выражены только у человека в связи с развитием мозга. Они отсутствуют не только у человекообразных обезьян, но даже у вымерших форм человека. Нижний край чешуи носит название надглазничного, márgo supraorbitális. Приблизительно на границе между внутренней и средней третью этого края имеется надглазничная вырезка incisúra supraorbitális (превращается иногда в forámen supraorbitále), место прохождения одноименных артерий и нерва. Тотчас выше надглазничного края заметны сильно варьирующие по величине и протяжению возвышения - надбровные дуги, árcus superciliáres, которые медиально по средней линии переходят в более или менее выстоящую площадку, glabélla (глабелла). Она является опорным пунктом при сравнении черепов современного человека с ископаемым. Наружный конец надглазничного края вытягивается в скуловой отросток, procéssus zygomáticus, соединяющийся со скуловой костью. От этого отростка идет кверху ясно заметная височная линия, linea temporális, которая ограничивает височную поверхность чешуи, fácies temporális. На внутренней поверхности, fácies intérna, по средней линии идет от заднего края борозда, súlcus sinus sagittalis superióris, которая внизу переходит в лобный гребеньcrista frontális. Эти образования - прикрепление твердой мозговой оболочки. Близ средней линии заметны ямки грануляций паутинной оболочки (выростов паутинной оболочки мозга).

2 и 3. Глазничные части, pártes orbitáles, представляют две горизонтально расположенные пластинки, которые своей нижней вогнутой поверхностью обращены в глазницу, верхней - в полость черепа, а задним краем соединяются с клиновидной костью. На верхней мозговой поверхности имеются следы мозга - impressiónes digitátae. Нижняя поверхность, fácies orbitális, образует верхнюю стенку глазницы и несет на себе следы прилегания вспомогательных приспособлений глаза; у скулового отростка - ямка слезной железы, fóssa glándulae lacrimális, около incisura supraorbitalis - fóvea trochleáris и небольшой шип, spina trochleáris, где прикрепляется хрящевой блок (tróchlea) для сухожилия одной из мышц глаза. Обе глазничные части отделены друг от друга вырезкой, incisúra ethmoidális, заполняемой на целом черепе решетчатой костью.

4. Носовая часть, pars nasális, занимает переднюю часть решетчатой вырезки по средней линии; здесь заметен гребешок, который оканчивается острым отростком - spina nasális, принимающим участие в образовании носовой перегородки. По сторонам гребешка находятся ямки, которые служат верхней стенкой для ячеек решетчатой кости; кпереди от них имеется отверстие, ведущее в лобную пазуху, sinus frontalis, - полость, которая располагается в толще кости позади надбровных дуг и величина которой сильно варьирует. Лобная пазуха, содержащая воздух, разделена обыкновенно перегородкой séptum sinuum frontálium, В части случаев встречаются дополнительные лобные пазухи позади или между основными. Лобная кость по своей форме является наиболее характерной из всех костей черепа для человека. У древнейших гоминид (как и человекообразных обезьян) она была резко наклонена назад, образуя покатый, "убегающий назад" лоб. За глазничным сужением она резко делилась на чешую и глазничные части. По краю глазниц от одного скулового отростка до другого пролегал сплошной толстый валик. У современного человека валик резко уменьшился, так что от него остались только надбровные дуги. Соответственно развитию мозга чешуя выпрямилась и заняла вертикальное положение, одновременно развились лобные бугры, вследствие чего лоб из покатого стал выпуклым, придав черепу характерный вид.

Решетчатая кость

Решетчатая кость, os ethmoidále, непарная, обычно описывается среди костей мозгового черепа, хотя большей своей частью она участвует в образовании лица. Располагаясь центрально между костями лица, она соприкасается с большинством из них, участвуя в образовании полости носа и глазниц, и на целом черепе закрыта ими. Она развивается в связи с носовой капсулой, на почве хряща, построена из тонких костных пластинок, окружающих воздухоносные полости (рис. 28).

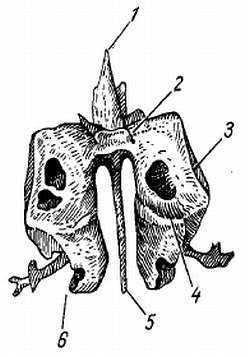

Рис. 28.Решетчатая кость (os ethmoidale); вид сзади.

1, 2 - crista galli; 3 - lain, cribrosa; 4 - lam. orbitalis; 5 - concha nasalis superior; 6 - lam. perpendicularis; 7 - labyrinthus ethmoidalis.

Костные пластинки решетчатой кости расположены в виде буквы "Т", у которой вертикальную линию составляет перпендикулярная пластинка, lámina perpendiculáris, а горизонтальную - решетчатая пластинка, lámina cribrósa. От последней по сторонам lámina perpendiculáris свисают решетчатые лабиринты, labyrinthi ethmoidáles. В итоге в решетчатой кости можно выделить 4 части:

1. Lámina cribrosa - прямоугольная пластинка, выполняющая incisúra ethmoidális лобной кости. Она пронизана, как решето, мелкими отверстиями (отсюда и ее название), через которые проходят веточки обонятельного нерва (около 30). По ее средней линии возвышается петушиный гребень, crista gálli (место прикрепления твердой оболочки головного мозга).

2. Lamina perpendiculáris является частью носовой перегородки.

3 и 4. Labyrinthi ethmoidáles представляют парный комплекс костных воздухоносных ячеек, céllulae ethmoidáles, прикрытых снаружи тонкой глазничной пластинкой, lámina orbitális, образующей медиальную стенку глазницы (рис. 29).

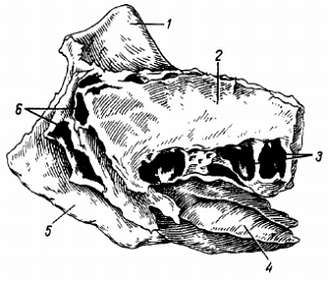

Рис. 29.Решетчатая кость (os ethmoidale); вид слева.

1 - crista galli; 2 - lam. orbiеtalis; 3 - cellulae ethmoidales posteriores; 4 - concha nasalis media; 5 - lam. perpendicularis; 6 - cellulae ethmoidales anteriores.

Верхним краем глазничная пластинка соединяется с глазничной частью лобной кости, кпереди - со слезной косточкой, сзади - с клиновидной и глазничным отростком небной, снизу - с верхней челюстью: все эти кости прикрывают краевые céllulae ethmoidáales. На медиальной стороне лабиринтов располагаются две носовые раковины - cónchae nasáles supérior et média, иногда бывает и третья - cóncha nasalis supréma.

Раковины представляют изогнутые костные пластанки, благодаря чему поверхность слизистой оболочки носа, покрывающей их, увеличивается.

КОСТИ ЛИЦА

Кости лица, ossa faciei, образуют костные вместилища для органов чувств (зрения, обоняния), а также для начальных отделов пищеварительной (полость рта) и дыхательной (полость носа) систем, что определяет их строение. При этом на них отразились те изменения в мягких частях головы, которые обусловлены процессом очеловечения обезьяны, т. е. ведущей ролью труда, частичным перенесением хватательной функции с челюстей на руки, ставшие органами труда, развитием членораздельной речи, развитием головного мозга и его орудий - органов чувств, наконец, употреблением искусственно приготавливаемой пищи, облегчающей работу жевательного аппарата.

Верхняя челюсть

Верхняя челюсть, maxilla, парная кость со сложным строением, обусловленным ее многообразными функциями: участием в образовании полостей для органов чувств - глазницы и носа, в образовании перегородки между полостями носа и рта, а также участием в работе жевательного аппарата.

Перенесение у человека в связи с его трудовой деятельностью хватательной функции с челюстей (как у животных) на руки привело к уменьшению размеров верхней челюсти; вместе с тем появление у человека речи сделало строение челюсти более тонким. Все это и определяет строение верхней челюсти, развивающейся на почве соединительной ткани.

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков.

А. Тело, córpus maxillae, содержит большую воздухоносную пазуху, sinus maxilláris (верхнечелюстную или гайморову, отсюда название воспаления пазухи - гайморит), которая широким отверстием, hiátus maxilláris, открывается в носовую полость. На теле различают четыре поверхности.