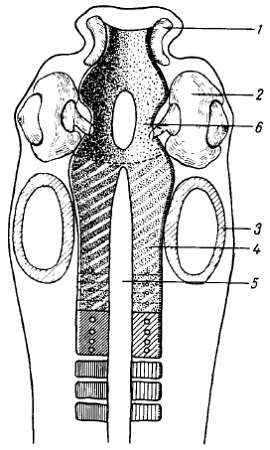

Рис. 25.Развитие черепа (схема).

1 - носовая капсула; 2 - зрительная капсула; 3 - слуховая капсула; 4 - парахордальный хрящ; 5 - chorda dorsalis; 6 - trabeculae cranii.

Между носовой и слуховой капсулами с каждой стороны черепа получается углубление для органа зрения.

Отражая слияние в процессе эволюции в более крупные образования, кости основания черепа возникают из отдельных костных образований (ранее бывших самостоятельными), которые сливаются вместе и образуют смешанные кости. Об этом будет сказано при описании отдельных костей основания черепа.

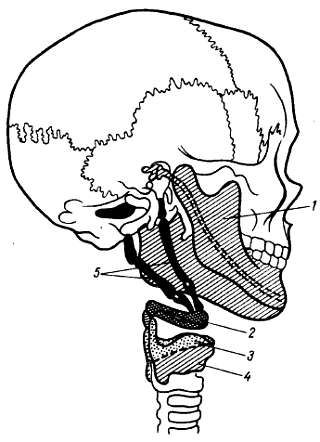

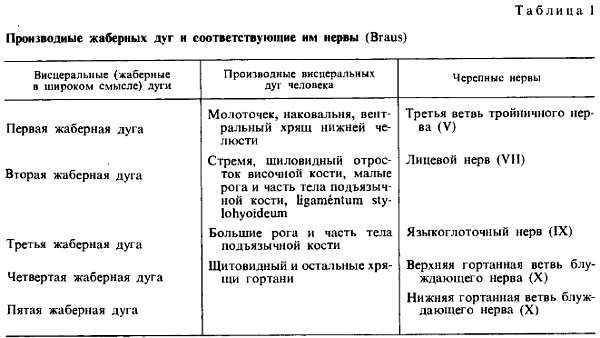

Преобразуются и хрящи жаберных дуг (рис. 26, табл. 2): верхняя часть (первой жаберной или челюстной дуги) участвует в формировании верхней челюсти. На вентральном хряще той же дуги образуется нижняя челюсть, которая причленяется к височной кости посредством височно-нижнечелюстного сустава.

Рис. 26.Схема взаимоотношения производных жаберных дуг. Хрящевые и костные элементы, возникающие у человека из жаберных дуг: нижняя челюсть, подъязычный аппарат, некоторые хрящи гортани и трахеи.

Жаберные дуги: 1 - первая; 2 - третья: 3 - четвертая; 4 - пятая; 5 - вторая.

Остальные части хрящей жаберной дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и наковальню. Верхний отдел второй жаберной дуги (гиоидной) идет на образование третьей слуховой косточки - стремени. Все три слуховые косточки не имеют отношения к костям лица и помещаются в барабанной полости, развивающейся из первого жаберного кармана и составляющей среднее ухо (см. "Орган слуха"). Остальная часть подъязычной дуги идет на построение подъязычной кости (малых рогов и отчасти тела) и шиловидных отростков височной кости вместе с lig. stylohyoideum.

Третья жаберная дуга дает остальные части тела подъязчной кости и ее большие рога. Из остальных жаберных дуг происходят хрящи гортани, не имеющие отношения к скелету.

Таким образом, у человека кости черепа по своему развитию могут быть разделены на 3 группы.

1. Кости, образующие мозговую капсулу:

а) развивающиеся на основе соединительной ткани - кости свода: теменные, лобная, верхняя часть чешуи затылочной кости, чешуя и барабанная часть височной кости;

б) развивающиеся на основе хряща - кости основания: клиновидная (за исключением медиальной пластинки крыловидного отростка), нижняя часть чешуи, базилярная и латеральные части затылочной кости, каменистая часть височной кости.

2. Кости, развивающиеся в связи с носовой капсулой:

а) на основе соединительной ткани - слезная, носовая, сошник;

б) на основе хряща - решетчатая и нижняя носовая раковина.

3. Кости, развивающиеся из жаберных дуг:

а) неподвижные - верхняя челюсть, небная кость, скуловая кость;

б) подвижные - нижняя челюсть, подъязычная кость и слуховые косточки.

Кости, развившиеся из мозговой капсулы, составляют мозговой череп, а кости других двух отделов, за исключением решетчатой, образуют кости лица.

В связи с сильным развитием мозга свод черепа, возвышающийся над остальной частью, у человека очень выпуклый и закругленный. Этим признаком человеческий череп резко отличается от черепов не только низших млекопитающих, но и человекообразных обезьян, наглядным доказательством чего может служить вместимость черепной полости. Объем ее у человека около 1500 см, у человекообразных обезьян она достигает только 400–500 см. У ископаемого обезьяночеловека (Pithecánthropus) вместимость черепа равна около 900 см.

КОСТИ ЧЕРЕПА

Затылочная кость

Затылочная кость, os occipitále, образует заднюю и нижнюю стенки черепной коробки, участвуя одновременно и в своде черепа, и в его основании. Соответственно этому она (будучи смешанной костью) окостеневает и как покровная кость на почве соединительной ткани (верхний отдел затылочной чешуи), а также на почве хряща (остальные части кости). У человека она является результатом слияния нескольких костей, существующих самостоятельно у некоторых животных. Поэтому она состоит из отдельно закладывающихся 4 частей, срастающихся в единую кость лишь в возрасте 3–6 лет. Эти части, замыкающие большое затылочное отверстие, forámen mágnum (место перехода спинного мозга в продолговатый из позвоночного канала в полость черепа), следующие: спереди - базилярная часть, pars basiláris, по сторонам - латеральные части, pártes lateráles, и сзади - затылочная чешуя, squama occipitalis. Верхняя часть чешуи, вклинивающаяся между теменными костями, окостеневает отдельно и часто остается на всю жизнь отделенной поперечным швом, что также является отражением существования у некоторых животных самостоятельной межтеменной кости, os interparietále, как и называют ее у человека.

Затылочная чешуя, squama occipitális, как покровная кость имеет вид пластинки, выпуклой снаружи и вогнутой изнутри. Наружный рельеф ее обусловлен прикреплением мышц и связок. Так, в центре наружной поверхности находится наружный затылочный выступ, protuberántia occipitális extérna (место появления точки окостенения). От выступа латерально идет на каждой стороне по изогнутой линии - верхняя выйная линия, linea núchae supérior. Немного выше встречается менее заметная - linea núchae supréma (наивысшая). От затылочного выступа вниз до заднего края большого затылочного отверстия идет по средней линии наружный затылочный гребень, crista occipitális extérna. От середины гребня в стороны идут нижние выйные линии, lineae núchae inferióres. Рельеф внутренней поверхности обусловлен формой мозга и прикреплением его оболочек, вследствие чего эта поверхность разделяется посредством двух перекрещивающихся под прямым углом гребней на четыре ямки; оба эти гребня вместе образуют крестообразное возвышение, eminentia crucifórmis, а на месте их перекреста - внутренний затылочный выступ, protuberántia occipitális intérna. Нижняя половина продольного гребня более острая и носит название crista occipitális intérna, верхняя же и обе половины (чаще правая) поперечного снабжены хорошо выраженными бороздами: сагиттальной, súlcus sínus sagittalis superioris, и поперечной, súlcus sinus transvérsi (следы прилегания одноименных венозных синусов).

Каждая из латеральных частей, pártes lateráles, участвует в соединении черепа с позвоночным столбом, поэтому на своей нижней поверхности несет затылочный мыщелок, cóndylus occipitális - место сочленения с атлантом.

Приблизительно около середины cóndylus occipitális сквозь кость проходит подъязычный канал canális hypoglossalis.

На верхней поверхности pars laterális находится súlcus sinus sigmoidei (след соименного венозного синуса).

Базилярная часть, pars basiláris, к 18 годам срастается с клиновидной костью, образуя единую кость в центре основания черепа os basilare.

На верхней поверхности этой кости расположен слившийся из двух частей скат, clivus, на котором лежат продолговатый мозг и мост мозга. На нижней поверхности выступает глоточный бугорок, tubérculum pháryngeum, к которому прикрепляется фиброзная оболочка глотки.

Клиновидная кость

Клиновидная кость, os sphenoidále, непарная, напоминает летящее насекомое, чем и обусловлено название ее частей (крылья, крыловидные отростки).

Клиновидная кость является продуктом слияния нескольких костей, самостоятельно существующих у животных, поэтому она развивается как смешанная кость из нескольких парных и непарных точек окостенения, образующих к моменту рождения 3 части, которые в свою очередь к концу первого года жизни срастаются в единую кость. В ней различают следующие части: 1) тело, córpus (у животных - непарные basisphenóid и presphenóid); 2) большие крылья, álae majóres (у животных - парный alisphenóid); 3) малые крылья, álae minóres (у животных - парный orbitosphenóid); 4) крыловидные отростки, processus pterygoidei (его медиальная пластинка - бывший парный pterygóid, развивается на основе соединительной ткани, в то время как все остальные части кости возникают на почве хряща).