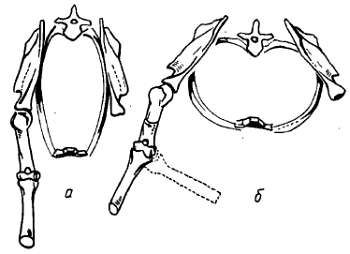

Рис. 24.Форма грудной клетки четвероногого (а) и человека (б).

Отражая этот процесс филогенеза, и в онтогенезе грудная клетка имеет разные формы. По мере того как ребенок начинает вставать, ходить и пользоваться своими конечностями, а также по мере роста и развития всего аппарата движения и внутренностей грудная клетка постепенно приобретает характерную для человека форму с преобладающим поперечным размером.

Форма и величина грудной клетки подвержены также значительным индивидуальным вариациям, обусловленным степенью развития мускулатуры и легких, что в свою очередь связано с образом жизни и профессией данного человека. Так как она содержит такие жизненно важные органы, как сердце и легкие, то эти вариации имеют большое значение для оценки физического развития индивидуума и диагностики внутренних заболеваний. Обычно различают три формы грудной клетки: плоскую, цилиндрическую и коническую. У людей с хорошо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится широкой, но короткой и приобретает коническую форму, т. е. нижняя ее часть шире, чем верхняя, ребра мало наклонены, ángulus infrasternális большой. Такая грудная клетка находится как бы в состоянии вдоха, отчего ее называют инспираторной. Наоборот, у людей со слабо развитой мускулатурой и легкими грудная клетка становится узкой и длинной, приобретая плоскую форму, при которой грудная клетка сильно уплощена в переднезаднем диаметре, так что передняя стенка ее стоит почти вертикально, ребра сильно наклонены, ángulus infrasternális острый. Грудная клетка находится как бы в состоянии выдоха, отчего ее называют экспираторной.

Цилиндрическая форма занимает промежуточное положение между двумя описанными. У женщин грудная клетка короче и уже в нижнем отделе, чем у мужчин, и более округла. Социальные факторы на форме грудной клетки сказываются в том, что, например, в некоторых капиталистических и развивающихся странах у детей эксплуатируемых слоев населения, живущих в темных жилищах, при недостатке питания и солнечной радиации развивается рахит ("английская болезнь"), при котором грудная клетка приобретает форму "куриной груди": преобладает переднезадний размер, и грудина ненормально выступает вперед, как у кур. В дореволюционной России у сапожников, которые всю жизнь сидели на низком табурете в согнутом положении и использовали свою грудь в качестве опоры для каблука при заколачивании гвоздей в подошву, на передней стенке грудной клетки появлялось углубление, и она становилась впалой (воронкообразная грудь сапожников). У детей с длинной и плоской грудью вследствие слабого развития мускулатуры при неправильном сидении на парте грудная клетка находится как бы в спавшемся состоянии, что отражается на деятельности сердца и легких. Во избежание заболеваний детей нужна физкультура.

Движения грудной клетки. Дыхательные движения состоят в попеременном поднятии и опускании ребер, вместе с которыми движется и грудина. При вдыхании происходит вращение задних концов ребер вокруг упомянутой при описании соединений ребер оси, причем передние их концы приподнимаются так, что грудная клетка расширяется в переднезаднем размере. Благодаря же косому направлению оси вращения происходит одновременно и раздвигание ребер в стороны, вследствие чего увеличивается и поперечный размер грудной клетки. При поднятии ребер угловые изгибы хрящей выпрямляются происходят движения в суставах между ними и грудиной, а затем и сами хрящи растягиваются и скручиваются. По окончании вдоха, вызываемого мышечным актом, ребра опускаются, и тогда наступает выдох.

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ

Череп (cránium) только частью относится к опорно-двигательному аппарату. Он прежде всего служит вместилищем головного мозга и связанных с последним органов чувств; кроме того, он окружает начальную часть пищеварительного и дыхательного трактов, открывающихся наружу. Сообразно этому череп у всех позвоночных разделяется на две части: мозговой череп, neurocránium и висцеральный череп, cranium viscerale. В мозговом черепе различают свод, calvária, и основание, básis.

В состав мозгового черепа у человека входят: непарные затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая кости и парные височная и теменная кости. В состав висцерального черепа входят парные - верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные - сошник, нижняя челюсть и подъязычная кости.

Развитие черепа. Череп, как скелет головы, обусловлен в своем развитии названными выше органами животной и растительной жизни.

Мозговой череп развивается в связи с головным мозгом и органами чувств. У животных, не имеющих головного мозга, нет и мозгового черепа. У хордовых (ланцетник), у которых головной мозг находится в зачаточном состоянии, он окружен соединительнотканной оболочкой (перепончатый череп).

С развитием головного мозга у рыб вокруг последнего образуется защитная коробка, которая у хрящевых рыб (акуловых) приобретает хрящевую ткань (хрящевой череп), а у костистых - костную (начало образования костного черепа).

С выходом животных из воды на сушу (земноводные) происходит дальнейшая замена хрящевой ткани костной, необходимой для защиты, опоры и движения в условиях наземного существования.

У остальных классов позвоночных соединительная и хрящевая ткани почти полностью вытесняются костной, и формируется костный череп, отличающийся большей прочностью. Развитие отдельных костей черепа также определяется теми же факторами. Этим объясняется сравнительно простое устройство костей свода черепа (например, теменной) и весьма сложное строение костей основания, например височной, участвующей во всех функциях черепа и являющейся вместилищем для органов слуха и гравитации. У наземных животных число костей уменьшается, но строение их усложняется, ибо ряд костей представляет продукт сращения ранее самостоятельных костных образований.

У млекопитающих мозговой череп и висцеральный тесно срастаются между собой. У человека в связи с наибольшим развитием головного мозга и органов чувств neurocranium достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом.

Висцеральный череп развивается из материала парных жаберных дуг, заключенных в боковых стенках головного отдела первичной кишки. У низших позвоночных, живущих в воде, жаберные дуги залегают метамерно между жаберными щелями, через которые вода проходит к жабрам, являющимся органами дыхания водного типа.

В I и II жаберных дугах выделяют дорсальную и вентральную части. Из дорсальной части I дуги развивается (частично) верхняя челюсть, а вентральная часть I дуги принимает участие в развитии нижней челюсти. Поэтому в первой дуге различают processus maxillaris и processus mandibularis.

С выходом животных из воды на сушу постепенно развиваются легкие, т. е. органы дыхания воздушного типа, а жабры утрачивают свое значение. В связи с этим жаберные карманы у наземных позвоночных и человека имеются только в зародышевом периоде, а материал жаберных дуг идет на построение костей лица. Таким образом, движущими силами эволюции скелета головы являются переход от водной жизни к наземной (земноводные), приспособление к условиям жизни на суше (остальные классы позвоночных, особенно млекопитающие) и наивысшее развитие мозга и его орудий - органов чувств, а также появление речи (человек).

Отражая эту линию эволюции, череп человека в онтогенезе проходит 3 стадии развития: 1) соединительнотканную, 2) хрящевую и 3) костную. Переход второй стадии в третью, т. е. формирование вторичных костей на почве хряща, длится в течение всей жизни человека. Даже у взрослого сохраняются остатки хрящевой ткани между костями в виде их хрящевых соединений (синхондрозов). Свод черепа, служащий только для защиты головного мозга, развивается непосредственно из перепончатого черепа, минуя стадию хряща. Переход соединительной ткани в костную здесь также совершается в течение всей жизни человека. Остатки неокостеневшей соединительной ткани сохраняются между костями черепа в виде родничков у новорожденных и швов у детей и взрослых (см. ниже). Мозговой череп, представляющий продолжение позвоночного столба, развивается из склеротомов головных сомитов, которые закладываются в числе 3–4 пар в затылочной области вокруг переднего конца chórda dorsális.

Мезенхима склеротомов, окружая пузыри головного мозга и развивающиеся органы чувств, образует хрящевую капсулу, cránium primordiále (первоначальный), которая в отличие от позвоночного столба остается несегментированной. Хорда проникает в череп до гипофиза, hypóphysis, вследствие чего череп делят по отношению к хорде на хордальную и прехордальную части. В прехордальной части впереди гипофиза закладывается еще пара хрящей, или черепных перекладин, trabéculae cránii, которые находятся в связи с лежащей впереди хрящевой носовой капсулой, облекающей орган обоняния. По бокам от хорды располагаются хрящевые пластинки parachordália. Впоследствии trabéculae cránii срастаются с parachordália в одну хрящевую пластинку, a parachordalia - с хрящевыми слуховыми капсулами, облекающими зачатки органа слуха (рис. 25).