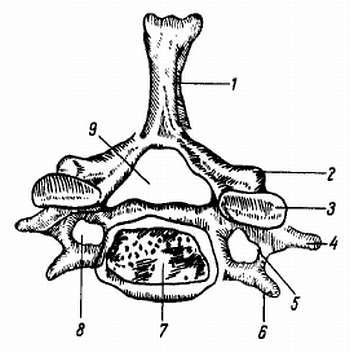

Рис. 14.VII шейный позвонок (vertebra cervicalis - CVII); вид сверху,

1 - processus spinosus; 2 - processus articularis inferior; 3 - processus articularis superior; 4 - tuberculum posterius; 5 - processus transversus; 6 - tuberculum anterius; 7 - corpus vertebrae; 8 - for. proc. transversus; 9 - for. vertebrale.

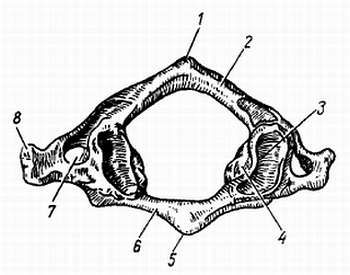

I и II шейные позвонки имеют особую форму, обусловленную их участием в подвижном сочленении с черепом. У I позвонка - атланта, átlas, бóльшая часть тела в процессе развития отходит ко II позвонку и прирастает к нему, образуя зуб, dens. Вследствие этого от тела атланта остается только передняя дуга, зато увеличивается позвоночное отверстие, заполняемое впереди зубом. Передняя (árcus antérior) и задняя (árcus postérior) дуги атланта соединены между собой боковыми массами, mássae lateráles. Верхняя и нижняя поверхности каждой из них служат для сочленения с соседними костями: верхняя, вогнутая, fóvea articuláris supérior, - для сочленения с соответственным мыщелком затылочной кости, нижняя, уплощенная, fóvea articuláris inférior, - с суставной поверхностью II шейного позвонка.

На наружных поверхностях передней и задней дуг имеются бугорки, tubércula antérius et postérius (рис. 15).

Рис. 15.Атлант (atlas - CI); вид сверху.

1 - tuberculum posterius; 2 - arcus posterior; 3 - fovea articularis superior; 4 - massa lateralis; 5 - tuberculum anterius; 6 - arcus anterior; 7 - for. processus transversus; 8 - processus transversus.

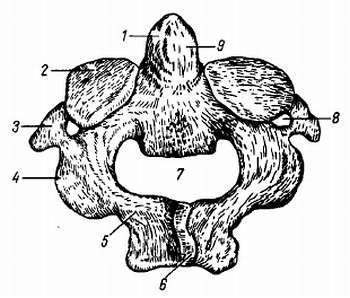

II шейный позвонок - áxis (áxis, лат. - ось, следовательно, осевой), резко отличается от всех других позвонков наличием зубовидного отростка, или зуба, dens (рис. 16), гомологичного телу атланта.

Рис. 16.Осевой позвонок (axis - СII); вид сверху и сзади.

1 - dens axis; 2 - facies articularis superior; 3 - processus transversus; 4 - processus articularis inferior; 5 - arcus vertebrae; 6 - processus spinosus; 7 - for. vertebrale; 8 - for. processus transversus; 9 - facies articularis posterior dentis.

2. Грудные позвонки, vértebrae thorácicae, сочленяются с ребрами, поэтому они отличаются тем, что имеют реберные ямки, fóveae costáles, соединяющиеся с головками ребер и находящиеся на теле каждого позвонка вблизи основания дуги.

Так как ребра обыкновенно сочленяются с двумя соседними позвонками, то у большинства тел грудных позвонков имеется по две неполные (половинные) реберные ямки: одна на верхнем краю позвонка, fóvea costális supérior, а другая на нижнем fóvea costális inférior.

Исключением является I грудной позвонок, который на верхнем краю имеет полную суставную ямку для I ребра, а на нижнем - половинную для II ребра. Далее X позвонок имеет одну только верхнюю полуямку для X ребра, на XI же и XII позвонках существует по одной полной ямке для сочленения с соответствующими ребрами. Таким образом, названные позвонки (I, X, XI и XII) очень легко отличить от других. Тела грудных позвонков соответственно большей нагрузке, падающей на них, больше тел шейных позвонков. Суставные отростки стоят фронтально. Поперечные отростки направлены в стороны и назад. На их передней стороне имеется небольшая суставная поверхность, fóvea costális procéssus transvérsus, - место сочленения с бугорком ребер. На поперечных отростках последних двух позвонков (XI и XII) эти суставные поверхности отсутствуют. Остистые отростки грудных позвонков длинные и сильно наклонены книзу, вследствие чего налегают друг на друга наподобие черепиц, преимущественно в средней части грудного отдела позвоночного столба.

3. Поясничные позвонки, vértebrae lumbáles, отличаются массивностью тел соответственно еще большей, чем у вышележащего отдела позвоночного столба, нагрузке. Остистые отростки направлены прямо назад, суставные стоят сагиттально. Поперечный отросток в большей своей части представляет рудиментарное ребро, слившееся совершенно с настоящим поперечным отростком и отчасти сохранившееся в виде небольшого отростка позади основания его, неправильно называемого добавочным, procéssus accessórius (accessórius - добавочный, присоединяющийся) (рис. 17).

Рис. 17.Схема развития ребра (окрашено) и отношение его к поперечным отросткам четырех групп позвонков: шейных (I), грудных (II), поясничных (III) и крестцовых (IV). Поперечные отростки указаны стрелками.

4. Крестцовые позвонки, vértebrae sacráles, в юности срастаются в одну кость - крестец, os sácrum. Это сращение является приспособлением к несению большой нагрузки, испытываемой крестцом у человека вследствие его вертикального положения. Крестец имеет треугольную форму с основамием, básis óssis sácri, обращенным вверх, и вершиной, ápex óssis sácri, - вниз. Передний край основания крестца вместе с телом последнего поясничного позвонка образует выступающий вперед угол - мыс, promontórium. Передняя, или тазовая, поверхность крестца, fácies pelvína, вогнута. На ней заметны места сращения тел позвонков в виде поперечных линий, líneae transvérsae, а по концам этих линий - тазовые крестцовые отверстия, forámina sacrália pelvina. На дорсальной поверхности крестца им соответствуют forámina sacrália dorsalia. Вдоль нее идут 5 гребней, образовавшихся от слияния отдельных частей позвонков, а именно: от сращения остистых отростков - непарный гребень по средней линии, crista sacrális mediána, по сторонам его - парные промежуточные крестцовые гребни, cristae sacráles intermédiae (места сращения суставных отростков), и еще латеральнее - парные латеральные крестцовые гребни, crístae sacráles lateráles (места сращения поперечных отростков). Кнаружи от крестцовых отверстий находятся образовавшиеся от слияния поперечных отростков и крестцовых ребер латеральные части крестца, pártes lateráles. На латеральных сторонах их находятся изогнутые наподобие ушной раковины (aurícula) суставные поверхности, fácies auriculáres, для соединения с подвздошными костями. Кзади от каждой из них располагается крестцовая бугристость, tuberósitas sacrális (место прикрепления мышц и связок). Внутри крестца проходит крестцовый канал, canális sacrális, который является продолжением позвоночного канала. Вследствие исчезновения у человека хвоста и редукции хвостовой мускулатуры редуцируются соответственные части крестцовых позвонков, поэтому крестцовый канал в нижней своей части не замыкается, а открывается крестцовой щелью, hiátus sacrális (hiátus - щель).

5. Копчиковые позвонки, vertebrae coccýgeae, как остатки исчезнувшего хвоста рудиментарны и сливаются в среднем возрасте в одну кость - копчик, os coccýgis.

Позвоночный столб взрослого в рентгеновском изображении. Тело позвонка, córpus vértebrae, взрослого человека (рис. 18) на задней рентгенограмме (рентгеновская пленка приложена к задней поверхности туловища) имеет как бы четырехугольную форму. Углы тела - понятие условное, чисто рентгенологическое, связанное с проекцией цилиндрического тела на плоскость снимка; вершины их закругленные. Контуры тел четкие и гладкие. Если высота тела не увеличивается от позвонка к позвонку книзу, то это явление патологическое.

Тела поясничных позвонков напоминают "катушку" с узким перехватом - "талией" (см. рис. 18).