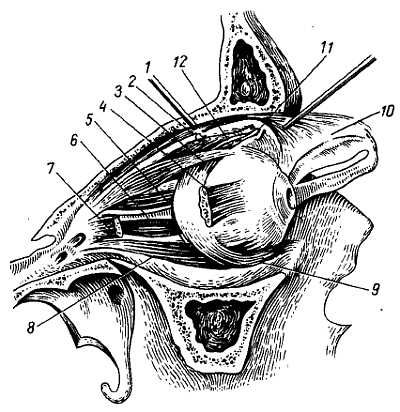

Рис. 373. Мышцы глазного яблока.

1 - зонд, оттягивающий m. levator palpebrae superioris (2); 3 - m. rectus superior; 4 - m. rectus lateralis (отрезана); 5 - m. rectus medians; 6 - n. opticus; 7 - задний конец m. rectus lateralis; 8 - m. rectus inferior; 9 - m. obliquus inferior; 10 - прикрепление m. levator palpebrae superioris к tarsus superior; 11 - trochlea; 12 - m. obliquus superior.

Двигательный аппарат глаза состоит из шести произвольных (поперечно-полосатых) мышц: верхней, нижней, медиальной и латеральной прямых мышц, mm. récti supérior, inférior, mediális et laterális, и верхней и нижней косых мышц, mm. oblíquus supérior et inférior. Все эти мышцы, за исключением нижней косой, начинаются в глубине глазницы в окружности зрительного канала и прилегающей части fissúra orbitális supérior от находящегося здесь общего сухожильного кольца, ánulus tendíneus commúnis, которое в форме воронки охватывает зрительный нерв с a. ophthálmica, а также nn. oculomotórius, nasociliáris et abdúcens.

Прямые мышцы прикрепляются своими передними концами впереди экватора глазного яблока по четырем сторонам последнего, срастаясь с белочной оболочкой при помощи сухожилий. Верхняя косая мышца проходит через волокнисто-хрящевое колечко (tróchlea), прикрепленное к fóvea trochleáris (или к spína trochleáris, если она существует) лобной кости, затем она поворачивает под острым углом назад и вбок и прикрепляется к глазному яблоку на верхнелатеральной стороне его позади экватора. Нижняя косая мышца начинается от латеральной окружности ямки слезного мешка и направляется под глазное яблоко вбок и кзади ниже переднего конца нижней прямой мышцы; сухожилие ее прикрепляется к склере сбоку глазного яблока позади экватора.

Прямые мышцы вращают глазное яблоко вокруг двух осей: поперечной (mm. récti supérior et inférior), причем зрачок направляется кверху или книзу, и вертикальной (mm. récti laterális et mediális), когда зрачок направляется вбок или в медиальную сторону. Косые мышцы вращают глазное яблоко вокруг сагиттальной оси. Верхняя косая мышца, вращая глазное яблоко, направляет зрачок вниз и вбок, нижняя косая мышца при своем сокращении - вбок и кверху. Нужно заметить, что все движения обоих глазных яблок содружественны, так как при движении одного глаза в какую-нибудь сторону в ту же сторону движется одновременно и другой глаз. Когда все мышцы находятся в равномерном напряжении, зрачок смотрит прямо вперед и линии зрения обоих глаз параллельны друг другу. Так бывает, когда глядят вдаль. При рассматривании предметов вблизи линии зрения сходятся кпереди (конвергенция глаз).

Иннервация мышц глазного яблока: прямые мышцы, за исключением латеральной, и нижняя косая мышца иннервируются от n. oculomotórius, верхняя косая мышца - от n. trochleáris, а латеральная прямая - от n. abdúcens. Через n. ophthálmicus осуществляется чувствительная иннервация глазных мышц.

Клетчатка глазницы и влагалище глазного яблока. Глазница выстлана надкостницей, periorbíta, которая срастается у canális ópticus и верхней глазничной щели с твердой оболочкой мозга.

Позади глазного яблока залегает жировая клетчатка, córpus adipósum órbitae, занимающая все пространство между органами, лежащими в глазнице. Жировая клетчатка, прилегая к глазному яблоку, отделяется от последнего тесно связанным с нею соединительнотканным листком, который окружает яблоко под названием vagína búlbi. Сухожилия мышц глазного яблока, направляясь к местам своих прикреплений в склере, проходят через влагалище глазного яблока, которое дает для них влагалища, продолжающиеся в фасции отдельных мышц.

Веки, pálpebrae (греч. blépharon, отсюда - блефарит - воспаление века), представляют род раздвижных ширм, защищающих спереди глазное яблоко. Верхнее веко, pálpebra supérior, больше нижнего; верхней его границей служит бровь, supercílium, - полоска кожи с короткими волосками, лежащая на границе со лбом. При раскрывании глаза нижнее веко опускается лишь незначительно под влиянием собственной тяжести, верхнее же веко поднимается активно благодаря сокращению подходящего к нему m. levátor pálpebrae superióris. Свободный край обоих век представляет узкую поверхность, ограниченную передней и задней гранями, límbus palpebrális antérior et postérior. Тотчас сзади от передней грани вырастают из края века в несколько рядов короткие жесткие волоски - ресницы, cilia, служащие как бы решеткой для предохранения глаза от попадания в него разных мелких частиц (рис. 374).

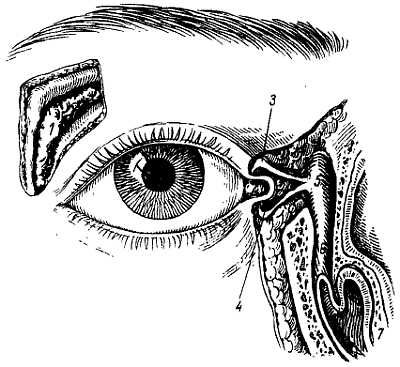

Рис. 374.Слезный аппарат правого глаза.

1 - gl. lacrimalis; 2 - lacus lacrimalis; 3 - canaliculus lacrimalis (superior); 4 - canaliculus lacrimalis (inferior); 5 - saccus lacrimalis; 6 - ductus nasolacrimalis; 7 - concha nasalis inferior.

Между свободным краем век находится глазная щель, ríma palpebrárum, через которую при раскрытых веках видна передняя поверхность глазного яблока. Глазная щель в общем имеет миндалевидную форму; латеральный угол ее острый, медиальный закруглен и образует так называемое слезное озеро, lácus lacrimális. Внутри последнего видно небольшое розоватого цвета возвышение - слезное мясцо, carúncula lacrimális, содержащее жировую ткань и сальные железки с нежными волосками.

Основа каждого века состоит из плотной соединительнотканной пластинки, társus, называемой по-русски не совсем правильно хрящом века.

В области медиального угла глазной щели в ней находится утолщение - медиальная связка век, lig. palpebrále mediále, идущая горизонтально от обоих хрящей к crísta lacrimális antérior et postérior спереди и сзади от слезного мешка. Другое утолщение имеется у латерального угла глазной щели в виде горизонтальной полоски, lig. palpebrále laterále, соответствующей шву, ráphe palpebrális laterális, между хрящами и боковой стенкой глазницы. В толще хрящей век заложены отвесно расположенные железы, glándulae tarsáles, состоящие из продольных трубчатых ходов с сидящими на них альвеолами, в которых вырабатывается сало, sébum palpebrále, для смазки краев век. В верхнем хряще железы обыкновенно встречаются в числе 30–40, а в нижнем - 20–30. Устья желез хряща век открываются точечными отверстиями на свободном крае века вблизи задней грани. Кроме этих желез, имеются еще и обыкновенные сальные железы, сопровождающие ресницы.

Верхнее веко, как уже отмечалось, имеет свою особую мышцу, поднимающую его кверху, - m. levátor pálpebrae superióris. Сзади хрящи век покрыты конъюнктивой, переходящей на их краях в кожу.

Соединительная оболочка глаза, túnica conjunctíva, одевает всю заднюю поверхность век и вблизи края глазницы заворачивается на глазное яблоко, покрывая его переднюю поверхность. Часть ее, покрывающая веки, носит название, tuníca conjunctíva palpebrárum, а часть облекающая глазное яблоко, - tuníca conjunctíva búlbi. Таким образом, конъюнктива образует мешок, открытый спереди в области глазной щели. Конъюнктива похожа на слизистую оболочку, хотя по своему происхождению представляет продолжение наружного кожного покрова. На веках она плотно сращена с хрящами, а на остальном протяжении рыхло соединяется с подлежащими частями до края роговицы, где ее эпителиальный покров непосредственно переходит в эпителий córnea. Места перехода конъюнктивы с век на глазное яблоко носят название верхнего и нижнего сводов, fórnix conjunctívae supérior et inférior. Верхний свод глубже нижнего. Своды - это запасные складки конъюнктивы, необходимые для движения глаза и век. Такую же, роль играет и полулунная складка конъюнктивы, plíca semilunáris conjunctívae, находящаяся в области медиального угла глазной щели латерально от carúncula lacrimális. Морфологически она представляет рудимент третьего века (мигательной перепонки).

Кровеносные сосуды век и конъюнктивы. Они тесно связаны между собой. Веки снабжаются кровью преимущественно из ветвей a. ophthálmica. На передней поверхности хрящей образуются две артериальные дуги - в верхнем веке árcus palpebrális supérior и в нижнем - árcus palpebrális inférior. Ветви дуг снабжают кровью края век и конъюнктиву. Вены соответствуют артериям и вливаются с одной стороны в v. facális и v. temporális superficiális, а с другой - в vv. ophthálmicae. Лимфатические сосуды как из век, так и из конъюнктивы несут свою лимфу главным образом в поднижнечелюстные и подподбородочные лимфатические узлы; из боковых частей век лимфа поступает также в околоушные лимфатические узлы.