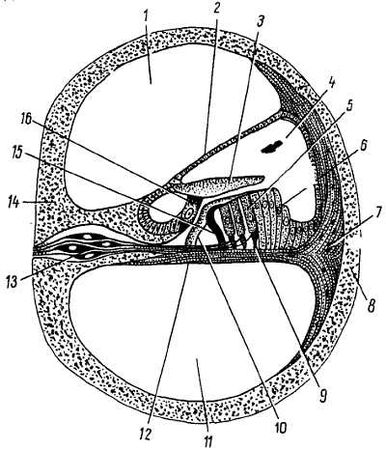

Рис. 363. Поперечный разрез через канал улитки.

1 - scala vestibuli; 2 - paries vestibularis ductus cochlearis; 3 - membrana tectoria; 4 - ductus cochlearis, в котором находится спиральный орган (между покровной и базилярной перепонками); 5, 16 - слуховые клетки с ресничками; 6 - опорные клетки; 7 - спиральная связка; 8, 14 - костная ткань улитки; 9 - опорная клетка; 10, 15 - особые опорные клетки; 11 - scala tympani, 12 - основная пластинка; 13 - нервные клетки gangl. spirale.

Membrána spirális на заложенной в ней базилярной пластинке, lámina basiláris, несет аппарат, воспринимающий звуки, - спиральный орган. При посредстве dúctus cochleáris scala vestíbuli и scala týmpani отделяются друг от друга, за исключением места в куполе улитки, где между ними имеется сообщение, называемое отверстием улитки, helicotréma. Scála vestíbuli сообщается с перилимфатическим пространством преддверия, a scála týmpani оканчивается слепо у окна улитки.

Спиральный орган, órganon spirále, располагается вдоль всего улиткового протока на базилярной пластинке, занимая часть ее, ближайшую к lámina spirális óssea. Базилярная пластинка, lámina basiláris, состоит из большого количества (24 000) фиброзных волокон различной длины, натянутых, как струны (слуховые струны). Согласно известной теории Гельмгольца (1875), они являются резонаторами, обусловливающими своими колебаниями восприятие тонов различной высоты, но, по данным электронной микроскопии, эти волокна образуют эластическую сеть, которая в целом резонирует строго градуированными колебаниями. Сам спиральный орган слагается из нескольких рядов эпителиальных клеток, среди которых можно различить чувствительные слуховые клетки с волосками. Он выполняет роль "обратного" микрофона, трансформирующего механические колебания в электрические.

Артерия внутреннего уха происходит из a. labyrínthi ветви a. basiláris. Идя вместе c n. vestibulocochleáris во внутреннем слуховом проходе, a. labyrínthi разветвляется в ушном лабиринте. Вены выносят кровь из лабиринта главным образом двумя путями: v. aquedúctus vestíbuli, лежащая в одноименном канале вместе с dúctus endolympháticus, собирает кровь из utrícuius и полукружных каналов и вливается в sínus petrósus supérior, v. canalículi cóchleae, проходящая вместе с dúctus perilympháticus в канале водопровода улитки, несет кровь преимущественно от улитки, а также из преддверия or sácculus и utrícuius и впадает в v. juguláris intérna.

Пути проведения звука (схема слухового анализатора; рис. 364, 365).

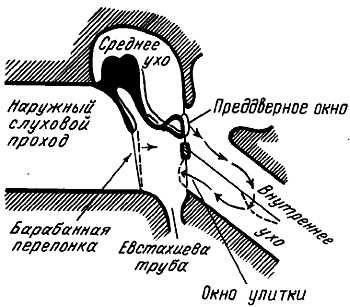

Рис. 364. Звукопроводящий аппарат уха.

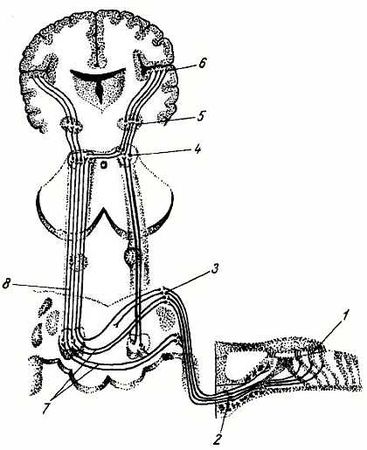

Рис. 365. Общая схема строения звукового анализатора.

1 - рецептор; 2 - gangl, spirale; 3 - ядро pars cochlearis VIII пары черепных нервов; 4 - нижние холмики крыши среднего мозга; 5 - corpus geniculatum mediale; 6 - корковый конец анализатора; 7 - перекрещенная часть слуховых волокон; 8 - lemniscus lateralis.

С функциональной точки зрения орган слуха (периферическая часть слухового анализатора) делится на две части: 1) звукопроводящий аппарат - наружное и среднее ухо, а также некоторые элементы (перилимфа и эндолимфа) внутреннего уха; 2) звуковоспринимающий аппарат - внутреннее ухо. Воздушные волны, собираемые ушной раковиной, направляются в наружный слуховой проход, ударяются о барабанную перепонку и вызывают ее вибрацию. Вибрация барабанной перепонки, степень натяжения которой регулируется сокращением m. ténsor týmpani (иннервация из n. trigéminus), приводит в движение сращенную с ней рукоятку молоточка. Молоточек соответственно движет наковальню, а наковальня - стремя, которое вставлено в fenéstra vestíbuli, ведущее во внутреннее ухо. Величина смещения стремени в окне преддверия регулируется сокращением m. stapédius (иннервация от n. stapédius из n. faciális). Таким образом цепь косточек, соединенная подвижно, передает колебательные движения барабанной перепонки направленно - к окну преддверия.

Движение стремени в окне преддверия кнутри вызывает перемещения лабиринтной жидкости, которая выпячивает мембрану окна улитки кнаружи. Эти перемещения необходимы для функционирования высокочувствительных элементов спирального органа. Первой перемещается перилимфа преддверия; ее колебания по scála vestíbuli восходят до вершины улитки, через helicotréma передаются перилимфе в scála týmpani, по ней спускаются к membrána týmpani secundária, закрывающей окно улитки, являющейся слабым местом в костной стенке внутреннего уха, и как бы возвращаются к барабанной полости. С перилимфы звуковая вибрация передается эндолимфе, а через нее спиральному органу. Таким образом, колебания воздуха в наружном и среднем ухе благодаря системе слуховых косточек барабанной полости переходят в колебания жидкости перепончатого лабиринта, вызывающие раздражения специальных слуховых волосковых клеток спирального органа, составляющих рецептор слухового анализатора.

В рецепторе, являющемся как бы "обратным" микрофоном, механические колебания жидкости (эндолимфы) превращаются в электрические, характеризующие нервный процесс, распространяющийся по кондуктору до мозговой коры. Кондуктор слухового анализатора составляют слуховые проводящие пути, состоящие из ряда звеньев. Клеточное тело первого нейрона лежит в gánglion spírale (см. рис. 365). Периферический отросток биполярных клеток его в спиральном органе начинается рецепторами, а центральный идет в составе pars cochleáris n. vestibulocochlearis до его ядер, núcleus cochlearis dorsális et ventrális, заложенных в области ромбовидной ямки. Различные части слухового нерва проводят различные по частоте колебаний звуки.

В названных ядрах помещаются тела вторых нейронов, аксоны которых образуют центральный слуховой путь; последний в области заднего ядра трапециевидного тела перекрещивается с соименным путем противоположной стороны, образуя латеральную петлю, lemníscus laterális. Волокна центрального слухового пути, идущие из вентрального ядра, образуют трапециевидное тело и, пройдя мост, входят в состав lemníscus laterális противоположной стороны. Волокна центрального пути, исходящие из дорсального ядра, идут по дну IV желудочка в виде stríae medulláres ventrículi quárti, проникают в formátio reticuláris моста и вместе с волокнами трапециевидного тела вступают в состав латеральной петли противоположной стороны. Lemníscus laterális заканчивается частью в нижних холмиках крыши среднего мозга, частью в córpus geniculátum mediále, где помещаются третьи нейроны.

Нижние холмики крыши среднего мозга служат рефлекторным центром для слуховых импульсов. От них идет к спинному мозгу tráctus tectospinális, через посредство которого совершаются двигательные реакции на cлyховые раздражения, поступающие в средний мозг. Рефлекторные ответы на слуховые импульсы могут быть получены и из других промежуточных слуховых ядер-ядер трапециевидного тела и латеральной петли, связанных короткими путями с двигательными ядрами среднего мозга, моста и продолговатого мозга.

Оканчиваясь в образованиях, имеющих отношение к слуху (нижние холмики и corpus geniculátum mediále), слуховые волокна и их коллатерали присоединяются, помимо этого, к медиальному продольному пучку (см. "Mesencephalon"), при помощи которого они приходят в связь с ядрами глазодвигательных мышц и с двигательными ядрами других черепных нервов и спинного мозга. Этими связями объясняются рефлекторные ответы на слуховые раздражения.

Нижние холмики крыши среднего мозга не имеют центростремительных связей с корой, В córpus geniculátum mediále лежат клеточные тела последних нейронов, аксоны которых в составе внутренней капсулы достигают коры височной доли большого мозга. Корковый конец слухового анализатора находится в gýrus temporális supérior (поле 41). Здесь воздушные волны наружного уха, вызывающие движение слуховых косточек в среднем ухе и колебания жидкости во внутреннем ухе и превращающиеся далее в рецепторе в нервные импульсы, переданные по кондуктору в мозговую кору, воспринимаются в виде звуковых ощущений. Следовательно, благодаря слуховому анализатору колебания воздуха, т. е. объективное явление существующего независимо от нашего сознания окружающего нас реального мира, отражается в нашем сознании в виде субъективно воспринимаемых образов, т. е. звуковых ощущений.