Благодаря внекапиллярному кровотоку происходят при необходимости разгрузка капиллярного русла и ускорение транспорта крови в органе или данной области тела. Это как бы особая форма окольного, коллатерального, кровообращения (Куприянов В. В., 1964).

Микроциркуляторное русло представляет не механическую сумму различных сосудов, а сложный анатомо-физиологический комплекс, состоящий из 7 звеньев (5 кровеносных, лимфатического и интерстициального) и обеспечивающий основной жизненно важный процесс организма - обмен веществ. Поэтому В. В. Куприянов рассматривает его как систему микроциркуляции.

Строение микроциркуляторного русла имеет свои особенности в разных органах, соответствующие их строению и функции. Так, в печени встречаются широкие капилляры - печеночные синусоиды, в которые поступает артериальная и венозная (из воротной вены) кровь. В почках имеются артериальные капиллярные клубочки. Особые синусоиды свойственны костному мозгу и т. п.

Процесс микроциркуляции жидкости не ограничивается микроскопическими кровеносными сосудами. Организм человека на 70 % состоит из воды, которая содержится в клетках и тканях и составляет основную массу крови и лимфы. Лишь /5 всей жидкости находится в сосудах, а остальные /5 ее содержатся в плазме клеток и в межклеточной среде. Микроциркуляция жидкости осуществляется, кроме кровеносной системы, также в тканях, в серозных и других полостях и на пути транспорта лимфы.

Из микроциркуляторного русла кровь поступает по венам, а лимфа - по лимфатическим сосудам, которые в конечном счете впадают в присердечные вены. Венозная кровь, содержащая присоединившуюся к ней лимфу, вливается в сердце, сначала в правое предсердие, а из него в правый желудочек. Из последнего венозная кровь поступает в легкие по малому (легочному) кругу кровообращения.

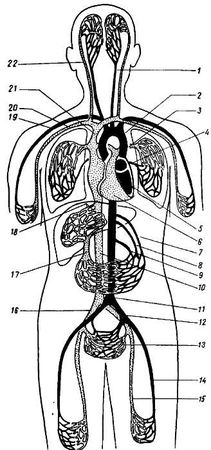

Малый (легочный) круг кровообращения (рис. 199) служит для обогащения крови кислородом в легких.

Рис. 199.Схема кровообращения.

1 - a. carotis communis; 2 - arcus aortae; 3 - a. pulmonalis; 4 - v. pulmonalis; 5 - ventriculus sinister cordis; 6 - ventriculis dexter cordis; 7 - truncus celiacus; 8 - a. mesenterica superior; 9 - a. mesenterica inferior; 10 - v. cava inferior; 11 - aorta; 12 - a. iliaca communis; 13 - vasa pelvina; 14 - a. femoralis; 15 - v. femoralis; 16 - v. iliaca communis; 17 - v. portae; 18 - hepaticae; 19 - a. subclavia; 20 - v. subclavia; 21 - v. cava superior; 22 - v. jugularis interna.

Он начинается в правом желудочке, куда переходит через правое предсердно-желудочковое (атриовентрикулярное) отверстие вся венозная кровь, поступившая в правое предсердие. Из правого желудочка выходит легочный ствол, который, подходя к легким, делится на правую и левую легочные артерии. Последние разветвляются в легких на артерии, артериолы, прекапилляры и капилляры. В капиллярных сетях, оплетающих легочные пузырьки, кровь отдает углекислоту и получает взамен новый запас кислорода (легочное дыхание). Окисленная кровь снова приобретает алый цвет и становится артериальной. Обогащенная кислородом артериальная кровь поступает из капилляров в венулы и вены, которые, слившись в четыре легочные вены (по две с каждой стороны), впадают в левое предсердие.

В левом предсердии заканчивается малый (легочный) круг кровообращения, а поступившая в предсердие артериальная кровь переходит через левое атриовентрикулярное отверстие в левый желудочек, где начинается большой круг кровообращения.

Большой (телесный) круг кровообращения (см. рис. 199) служит для доставки питательных веществ и кислорода всем органам и тканям тела и удаления из них продуктов обмена и углекислоты. Он начинается в левом желудочке сердца, из которого выходит аорта, несущая артериальную кровь. Артериальная кровь содержит необходимые для жизнедеятельности организма питательные вещества и кислород и имеет ярко-алый цвет. Аорта разветвляется на артерии, которые идут ко всем органам и тканям тела и переходят в толще их в артериолы и далее в капилляры. Капилляры в свою очередь собираются в венулы и далее в вены. Через стенку капилляров происходят обмен веществ и газообмен между кровью и тканями тела. Протекающая в капиллярах артериальная кровь отдает питательные вещества и кислород и взамен получает продукты обмена и углекислоту (тканевое дыхание). Вследствие этого поступающая в венозное русло кровь бедна кислородом и богата углекислотой и потому имеет темную окраску - венозная кровь; при кровотечении по цвету крови можно определить, какой сосуд поврежден - артерия или вена. Вены сливаются в два крупных ствола - верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Этим отделом сердца заканчивается большой (телесный) круг кровообращения. Дополнением к большому кругу является третий (сердечный) круг кровообращения, обслуживающий само сердце. Он начинается выходящими из аорты венечными артериями сердца и заканчивается венами сердца. Последние сливаются в венечный синус, впадающий в правое предсердие, а мелкие вены открываются в полость предсердия непосредственно.

Регионарное кровообращение. Общая кровеносная система со своими большим и малым кругами кровообращения функционирует различно в разных областях и органах тела в зависимости от характера их функции и функциональных потребностей в данный момент. Поэтому, кроме общего кровообращения, различают местное, или регионарное (от лат. régio - область), кровообращение. Оно осуществляется магистральными и органными сосудами имеющими свое особое строение в каждом отдельном органе (см. "Некоторые закономерности разветвления внутриорганных сосудов").

Для понимания регионарного кровообращения имеет значение правильное представление о микроциркуляции крови.

РАЗВИТИЕ СЕРДЦА И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

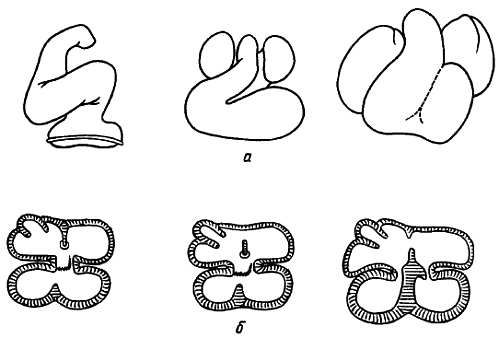

Сердце развивается из двух симметричных зачатков, которые сливаются затем в одну трубку, расположенную в области шеи. Благодаря быстрому росту трубки в длину она образует S-образную петлю (рис. 200).

Рис. 200.Развитие наружной формы сердца (а) и образование перегородок сердца (б); три последовательные стадии.

Первые сокращения сердца начинаются в весьма ранней стадии развития, когда мышечная ткань едва различима. В S-образной сердечной петле различают переднюю артериальную, или желудочковую, часть, которая продолжается в trúncus arteriósus, делящийся на две первичные аорты, и заднюю венозную, или предсердную, в которую впадают желточно-брыжеечные вены, vv. omphalomesentéricae. В этой стадии сердце является однополостным, деление его на правую и левую половины начинается с образования перегородки предсердий. Путем роста сверху вниз перегородка делит первичное предсердие на два - левое и правое, причем таким образом, что впоследствии места впадения полых вен находятся в правом, а легочных вен - в левом.

Перегородка предсердий имеет в середине отверстие, forámen ovále, через которое у плода часть крови из правого предсердия поступает непосредственно в левое. Желудочек также делится на две половины посредством перегородки, которая растет снизу но направлению к перегородке предсердий, не завершая, впрочем, полного разделения полостей желудочков. Снаружи соответственно границам перегородки желудочков появляются борозды, súlci interventriculáres. Завершение формирования перегородки происходит после того, как trúncus arteriósus в свою очередь разделится фронтальной перегородкой на два ствола: аорту и легочный ствол. Перегородка, разделяющая trúncus arteriósus на два ствола, продолжаясь в полость желудочка навстречу описанной выше перегородке желудочков и образуя pars membranácea sépti interventriculáre, завершает разделение полостей желудочков друг от друга (см. рис. 100).

К правому предсердию примыкает первоначально sínus venósus, который составляется из трех пар вен: общей кардинальной вены, или кювьерова протока (приносит кровь со всего тела зародыша), желточной вены (приносит кровь из желточного мешка) и пупочной вены (из плаценты). В течение 5-й недели отверстие, ведущее из sínus venósus в предсердие, сильно расширяется, так что в конце концов стенка становится стенкой самого предсердия. Левый отросток синуса вместе с впадающим здесь левым кювьеровым протоком сохраняется и остается как sinus coronárius córdis. При впадении в правое предсердие sínus venósus имеет два венозных клапана, válvulae venósae déxtra et sinístra. Левый клапан исчезает, а из правого развиваются válvula vénae cávae inférioris и válvula sínus coronárii. В качестве аномалии развития может получиться 3-е предсердие, представляющее или растянутый венечный синус, в который впадают все легочные вены, или отделенную часть правого предсердия.