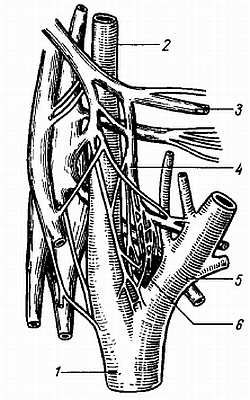

Рис. 197.Сонный гломус новорожденного.

1 - общая сонная артерия; 2 - внутренняя сонная артерия; 3 - языкоглоточный нерв; 4 - синусный нерв; 5 - наружная сонная артерия; 6 - сонный гломус.

МЕЗОДЕРМАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Эндокринные части половых желез

1. В яичке, в соединительной ткани, лежащей между семенными канальцами, залегают интерстициальные клетки. Это так называемая интерстициальная железа, которой приписывается внутренняя секреция(гормоны-андрогены: тестостерон).

Мужские вторичные половые признаки развиваются только под влиянием мужского полового гормона и претерпевают обратное развитие после удаления яичек (кастрация). Под контролем мужского полового гормона находятся и первичные половые признаки (рост придатка яичка, бульбоуретральных желез и полового члена).

2. В яичнике выделение специфического гормона связано с внутренней секрецией самих фолликулов. Этому гормону, называемому фолликулином, приписываются функции трофического влияния на половой аппарат, регуляции менструаций, влияние на вторичные половые признаки и нервную систему.

Кроме того, в яичнике периодически появляется другой эндокринный орган - желтое тело. Существует две категории желтых тел: córpus lúteum gravíditatis - желтое тело беременности и córpus lúteum menstruationis менструальное (циклическое). Оба они по своему происхождению одинаковы: развиваются из лопнувшего фолликула, выделившего яйцо, но первое из них существует у человека 9 мес и достигает сравнительно крупных размеров, второе (периодическое) - 1 мес. При инволюции желтого тела процесс регрессивного метаморфоза заключается в постепенном уменьшении клеточных элементов и замещении их разрастающейся соединительной тканью; в конце концов желтое тело исчезает бесследно, сливаясь со стромой яичника.

Желтому телу приписывается целый ряд весьма важных функций инкреторного характера. Из наиболее важных можно указать на следующие:

1) желтое тело влияет на фиксацию зародыша в матке, так как при разрушении желтого тела или удалении яичника в период ранней беременности последняя прерывается; 2) производит задержку овуляции (прекращение овуляции во время беременности и, наоборот, наступление овуляции после регрессивного метаморфоза периодического желтого тела); 3) желтое тело оказывает стимулирующее действие на развитие молочных желез в период беременности.

Эти функции связаны с продукцией двух гормонов, объединенных понятием "женские половые гормоны"; 1) эстрогенного гормона, или эстрогена, и 2) гормона желтого тела, или прогестерона. Они участвуют в регуляции полового цикла.

Лишение организма прогестерона нарушает имплантацию яицеклетки и ведет к аборту.

С общебиологической точки зрения, основная функция эстрогена - подготовить половой аппарат женского организма для оплодотворения яйцеклетки, покинувшей фолликул после овуляции; роль прогестерона - обеспечить имплантацию и нормальное развитие оплодотворенной яйцеклетки.

Относящееся по развитию к этой группе желез корковое вещество надпочечника (интерренальная система) для удобства изложения единого органа описано вместе с мозговым веществом в группе адреналовой системы (см. ранее).

ЭНТОДЕРМАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ КИШЕЧНОЙ ТРУБКИ

Эндокринная часть поджелудочной железы

Среди железистых отделов поджелудочной железы вставлены панкреатические островки, ínsulae pancreáticae; больше всего их встречается в хвостовой части железы. Эти образования относятся к железам внутренней секреции.

Функция. Выделяя свои гормоны инсулин и глюкагон в кровь, панкреатические островки регулируют углеводный обмен. Известна связь поражений поджелудочной железы с диабетом, в терапии которого в настоящее время большую роль играет инсулин (продукт внутренней секреции панкреатических островков, или островков Лангерганса).

УЧЕНИЕ О СОСУДАХ (АНГИОЛОГИЯ). ANGIOLÓGIA

Пути, проводящие жидкости

Сосудистая система представляет собой систему трубок, по которым через посредство циркулирующих в них жидкостей (кровь и лимфа), с одной стороны, совершается доставка к клеткам и тканям организма необходимых для них питательных веществ, с другой стороны, происходит удаление продуктов жизнедеятельности клеточных элементов и перенесение этих продуктов к экскреторным органам (почкам). У кишечнополостных пищеварительная полость дает от себя многочисленные выросты, чем облегчается доставка питательных веществ к отдельным частям тела. Но уже у немертин (подтип червей) появляются три обособленных кровеносных сосуда. Ланцетник имеет замкнутую систему кровообращения, которая лишена еще, однако, сердца; передвижение бесцветной крови ланцетника вызывается пульсацией самих сосудов. В кровеносной системе позвоночных появляется сердце как пульсирующий орган, постепенно усложняющийся в своем строении в течение филогенеза (рис. 198).

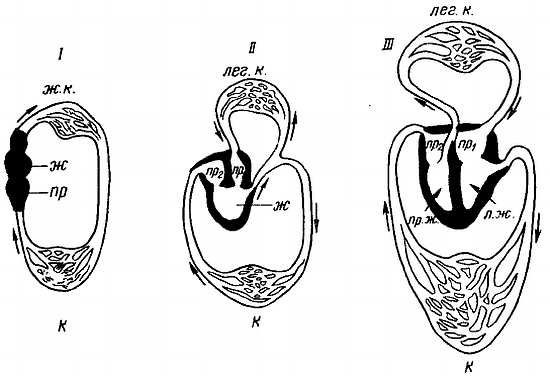

Рис. 198. Схема эволюции строения кровеносной системы у рыб (I), амфибий (II) (лягушка) и млекопитающих (III).

ж - желудочек (одиночный); К - капилляры большого круга кровообращения; пр. - предсердие (одиночное); ж. к. - жаберные капилляры; лег.к. - легочные капилляры; пр1 - левое предсердие; пр2 - правое предсердие; пр. ж., л. ж. - соответственно правый и левый желудочек. Стрелками указано направление тока крови.

Сердце рыб состоит из двух камер: воспринимающей кровь - предсердия, перед которым находится венозная пазуха, sinus venosus, и изгоняющей - желудочка, после которого идет артериальный конус, cónus arteriósus. Через все сердце протекает венозная кровь, которая поступает далее через жаберные артерии к жабрам, где и происходит обогащение ее кислородом (жаберный тип дыхания). У амфибий в связи с начавшимся выходом из воды и появлением наряду с жаберным и легочного типа дыхания начинается образование легочного круга кровообращения: из последней жаберной артерии развивается легочная артерия, несущая кровь из сердца в легкие, где и совершается газообмен. В связи с этим воспринимающая часть сердца - предсердие - делится перегородкой на два отдельных предсердия (правое и левое), вследствие чего сердце становится трехкамерным. При этом в правом предсердии течет венозная кровь, в левом - артериальная, а в общем желудочке - смешанная. В личиночном состоянии функционирует жаберное кровообращение, во взрослом - легочное, что отражает начавшийся переход из водной среды к воздушной.

У рептилий с окончательным выходом на сушу и развитием легочного типа дыхания, полностью вытесняющего жаберный, происходит дальнейшее развитие легочного кровообращения, так что складывается 2 круга кровообращения: легочный и телесный. Соответственно этому и желудочек начинает делиться неполной перегородкой на два отдела - правый и левый желудочки. У птиц, млекопитающих и человека наблюдается полное разделение сердца перегородкой на 2 желудочка соответственно двум кругам кровообращения. Благодаря этому у них венозная и артериальная кровь вполне отделены: венозная течет в правом сердце, артериальная - в левом.

По характеру циркулирующей жидкости сосудистую систему человека и позвоночных можно разделить на два отдела: 1) кровеносную систему - систему трубок, но которым циркулирует кровь (артерии, вены, отделы микроциркуляторного русла и сердце), и 2) лимфатическую систему - систему трубок, но которым движется бесцветная жидкость - лимфа. В артериях кровь течет от сердца на периферию, к органам и тканям, в венах - к сердцу.

Движение жидкости в лимфатических сосудах происходит так же, как и в венах, в направлении от тканей к центру. Имеются, однако, существенные различия между характером отведения веществ венозными и лимфатическими сосудами. Растворенные вещества всасываются главным образом кровеносными сосудами, твердые частицы - лимфатическими. Всасывание через кровь происходит значительно быстрее. В клинике всю систему сосудов называют сердечно-сосудистой, в которой выделяю! сердце и сосуды.