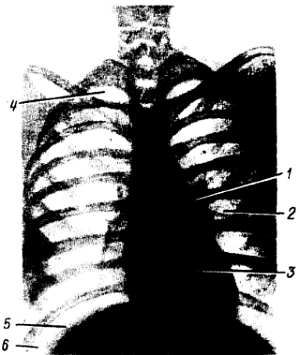

Рис. 162.Рентгенограмма грудной клетки.

1 - тень гилюса; 2 - легочный рисунок; 3 - срединная тень сердца и крупных сосудов; 4 - область верхушки легкого; 5 - диафрагма; 6 - плевральный синус.

Верхняя часть легочного поля пересекается ключицей, которая отделяет надключичную область от подключичной. Ниже ключицы на легочное поле наслаиваются пересекающиеся между собой передние и задние части ребер. Они располагаются косо: передние части - сверху вниз и медиально; задние сверху вниз и латерально. Для определения различных пунктов легочного поля пользуются промежутками между передними частями ребер.

Собственно легочная ткань видна в светлых ромбовидных промежутках между ребрами. В этих местах заметен сетевидный или пятнистый рисунок, состоящий из более или менее узких тяжеобразных теней, наиболее интенсивных в области ворот легких и постепенно убывающих по интенсивности от срединной тени сердца к периферии легочных полей. Это так называемый легочный рисунок. По обе стороны тени сердца на протяжении передних частей II–V ребер располагаются своеобразные интенсивные тени корней легких - так называемые тени hílus, или корневые тени. От тени сердца они отделены небольшой светлой полоской главных бронхов. Тень левого корня несколько короче и ýже, так как она больше прикрывается тенью сердца, чем справа.

Анатомической основой тени hílus и легочного рисунка являются сосуды малого круга кровообращения - легочные артерии и вены с радиарно отходящими от них ветвями, рассыпающимися в свою очередь на мелкие веточки. (Лимфатические узлы в норме не дают тени; они делаются видимыми только при увеличении или обызвествлении патологического характера.)

Анатомический субстрат легочного рисунка и теней hílus особенно ясно заметен при томографии (послойной рентгенографии), которая дает возможность получить снимки отдельных слоев легкого без наслоения на легочное поле ребер. Легочный рисунок и корневые тени есть симптом нормальной рентгенологической картины легких в любом возрасте, включая и ранний детский. При вдохе видны просветления, соответствующие плевральным синусам.

При рентгенологическом исследовании грудной клетки живого человека изучают и диафрагму. Диафрагма имеет при этом вид двух полукруглых линий, выпуклых кверху, - это куполы диафрагмы. Правый купол более выпуклый, чем левый, и стоит выше левого (влияние печени). Контуры диафрагмы ровные, но при глубоком вдохе вследствие сокращения мышцы волнообразные.

Положение и форма диафрагмы крайне изменчивы и зависят от: дыхания (при вдохе диафрагма опускается и уплощается, при выдохе поднимается и приобретает выпуклую форму); тонуса мускулатуры диафрагмы; внутрибрюшного давления и состояния брюшного пресса (при вялом брюшном прессе диафрагма ниже); положения тела (в сидячем положении диафрагма ниже, чем в лежачем); формы грудной клетки (в короткой и широкой грудной клетке выше, чем в узкой и длинной); упитанности (у тучных выше, чем у худых); общей конституции (при брахиморфном типе выше, чем при долихоморфном); возраста (у юношей выше, чем у взрослых); пола (у женщин выше, чем у мужчин). Таким образом, высота стояния диафрагмы варьирует в зависимости от соотношения перечисленных факторов у данного индивидуума. Этим объясняется и вариабельность скелетотопии диафрагмы.

На трупе диафрагма занимает всегда крайнее положение: вскоре после смерти самое низкое (сокращение ad máximum вследствие окоченения), а потом самое высокое (пассивное перерастяжение). Последнее объясняется: 1) присасывающим действием спадающихся легких и 2) давлением на диафрагму газов, образующихся в желудочно-кишечном тракте. В таком положении ее и находят на трупах. У живого высокое стояние диафрагмы никогда не достигает крайнего положения, наблюдаемого на трупе. Céntrum tendíneum при дыхании несколько смещается.

Рентгенологический метод исследования позволяет видеть изменения в соотношениях органов грудной клетки, происходящие при дыхании. При вдохе диафрагма опускается, куполы ее уплощаются, центр передвигается несколько книзу. Ребра поднимаются, межреберные промежутки делаются шире. Легочные поля становятся светлее, легочный рисунок - отчетливее. Плевральные синусы "просветляются", становятся заметными. Сердце приближается к вертикальному положению и приобретает форму, близкую к треугольнику. При выдохе возникают обратные соотношения. При помощи рентгенокимографии можно также изучать работу диафрагмы при дыхании, пении, речи и т. п.

При послойной рентгенографии - томографии структура легкого выявляется лучше, чем при обыкновенной рентгенографии или рентгеноскопии. Однако и на томограммах не удается дифференцировать отдельные структурные образования легкого. Это становится возможным благодаря новейшему методу рентгенологического исследования - электрорентгенографии. На полученных с помощью последней рентгеновских снимках видны не только трубчатые системы легкого (бронхи и кровеносные сосуды), но и соединительнотканный каркас легкого. В результате удается изучать на живом строение паренхимы всего легкого.

Мочеполовая система

(Systéma urogenitále)

Мочеполовая система, systéma urogenitále, объединяет в себе мочевые органы, órgana urinária, и половые органы, órgana genitália. Органы эти тесно связаны друг с другом по своему развитию, и, кроме того, их выводные протоки соединяются или в одну большую мочеполовую трубку (мочеиспускательный канал у мужчины), или открываются в одно общее пространство (преддверие влагалища у женщины).

МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ

Мочевые органы, órgana urinária, состоят, во-первых, из двух желез (почки, экскретом которых является моча) и, во-вторых, из органов, служащих для накопления и выведения мочи (мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).

ПОЧКА

Почка, rеn (греч. nephrós), представляет парный экскреторный орган, вырабатывающий мочу, лежащий на задней стенке брюшной полости позади брюшины. Расположены почки по бокам позвоночного столба на уровне последнего грудного и двух верхних поясничных позвонков. Правая почка лежит немного ниже левой, в среднем на 1–1,5 см (в зависимости от давления правой доли печени). Верхним концом почки доходят до уровня XI ребра, нижний конец отстоит от подвздошного гребня на 3–5 см. Указанные границы положения почек подвержены индивидуальным вариациям; нередко верхняя граница поднимается до уровня верхнего края XI грудного позвонка, нижняя граница может опускаться на 1- /2 позвонка. Почка имеет бобовидную форму. Вещество ее с поверхности гладкое, темно-красного цвета. В почке различают верхний и нижний концы, extrémitas supérior и inférior, края латеральный и медиальный, márgo laterális и mediális, и поверхности, fácies antérior и postérior. Латеральный край почки выпуклый, медиальный же посередине вогнутый, обращен не только медиально, но несколько вниз и вперед. Средняя вогнутая часть медиального края содержит в себе ворота, hílus renális, через которые входят почечные артерии и нервы и выходят вена, лимфатические сосуды и мочеточник. Ворота открываются в узкое пространство, вдающееся в вещество почки, которое называется sínus renális; его продольная ось соответствует продольной оси почки. Передняя поверхность почек более выпуклая, чем задняя.

Топография почек. Отношение к органам передней поверхности правой и левой почек неодинаково. Правая почка проецируется на переднюю брюшную стенку в regiónes epigástrica, umbilicális et abdominális lat. dext., левая - в reg. epigástrica et abdominális lat. sin. Правая почка соприкасается небольшим участком поверхности с надпочечником; далее книзу большая часть ее передней поверхности прилежит к печени. Нижняя треть ее прилежит к flexúra cóli déxtra; вдоль медиального края спускается нисходящая часть duodéni; в обоих последних участках брюшины нет. Самый нижний конец правой почки имеет серозный покров. Близ верхнего конца левой почки, так же как и правой, часть передней поверхности соприкасается с надпочечником, тотчас ниже левая почка прилежит на протяжении своей верхней трети к желудку, а средней трети - к páncreas, латеральный край передней поверхности в верхней части прилежит к селезенке. Нижний конец передней поверхности левой почки медиально соприкасается с петлями тощей кишки, а латерально - с flexúra cóli sinístra или с начальной частью нисходящей ободочной кишки. Задней своей поверхностью каждая почка в верхнем своем отделе прилежит к диафрагме, которая отделяет почку от плевры, а ниже XII ребра - к mm. psóas májor et quadrátus lumbórum, образующими почечное ложе.