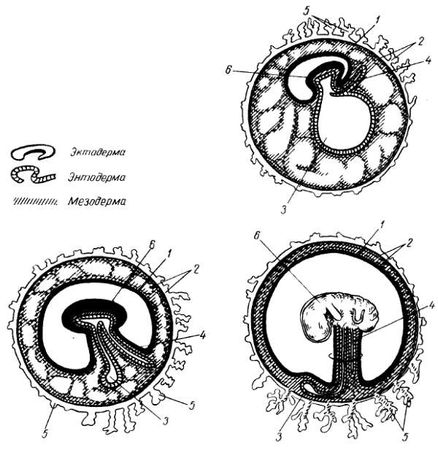

Наряду с органами, формирующимися в самом зародыше, для его развития огромную роль играют вспомогательные внезародышевые органы (рис. 2, 3): 1) хорион, 2) амнион, 3) аллантоис и 4) желточный мешок.

Рис. 2.Развитие зародыша и внезародышевых частей.

1 - амнион: 2 - хорион; 3 - желточный мешок; 4 - аллантоис; 5 - ворсинка хориона; 6 - зародыш.

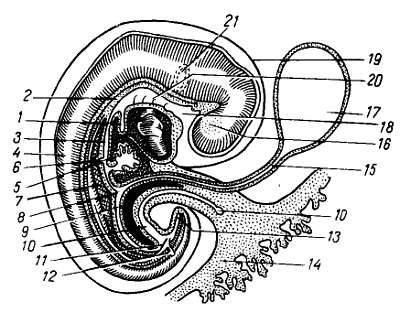

Рис. 3.Человеческий эмбрион (начало 5-й недели).

1 - закладка легких; 2 - chorda dorsalis; 3 - желудок; 4 - спинной мозг; 5 - печень; 6 - задний зачаток поджелудочной железы; 7 - первичная брыжейка; 8 - средняя кишка; 9 - плевроперитонеальная полость; 10 - allantois, мочевой мешок; 11 - клоака; 12 - закладка мочеточника; 13 - задняя кишка; 14 - chorion; 15 - ductus omphaloentericus; 16 - глаз; 17 - желточный мешок; 18 - передняя (головная) кишка; 19 - оболочка водного пузыря; 20 - жаберные карманы; 21 - закладка внутреннего уха.

Хорион образует наружную оболочку плода и окружает его вместе с амниотическим и желточным мешками.

В плаценте человека ворсинки хориона врастают в широкие кровеносные сосуды - лакуны, находящиеся в слизистой оболочке матки. Такая плацента называется гемохориальной (haéma, греч. - кровь), чем подчеркивается гемотрофный характер плаценты человека. Плацента связана с плодом пупочным канатиком, содержащим пупочные (плацентарные) сосуды, по которым течет кровь от плаценты в тело плода и обратно.

Человек и млекопитающие, обладающие плацентой, объединяются по этому признаку в подкласс placentalia в отличие от низших живородящих (сумчатые, однопроходные), не имеющих плаценты и составляющих группу aplacentalia.

Амнион (amnion греч. - чаша) - внутренняя оболочка плода, представляет собой пузырь, наполненный жидкостью (амниотической), в которой развивается зародыш, отчего эту оболочку называют водной; плод находится в ней до самого рождения. Амнион имеется у рептилий, птиц, млекопитающих. По этому признаку они объединяются в группу amnióta; рыбы и земноводные составляют группу anámnia (т. е. животных, не образующих амнион).

Амниотическая жидкость участвует в обмене веществ, предохраняет плод от неблагоприятных механических воздействий и способствует правильному ходу родового акта.

Аллантоис, или мочевой мешок, напоминающий по форме колбасу, откуда и название (allás, родит, allántos, греч. - колбаса), у высших позвоночных и у человека играет важную роль. Он связан с функцией выделения, в нем скопляются продукты обмена - мочекислые соли (откуда он и получил свое название мочевого мешка).

У человека энтодермальная закладка этого внеэмбрионального органа редуцирована, но во внеэмбриональной мезенхиме, окружающей редуцированную закладку, мощно развиваются кровеносные сосуды, превращающиеся затем в сосуды пупочного канатика. Более поздний по филогенетическому происхождению аллантоидный круг кровообращения обеспечивает зародышу возможность обмена веществ, и в этом заключается новое значение, приобретаемое аллантоисом.

Желточный мешок у всех животных, яйцеклетки которых не имеют запаса питательных материалов в виде желтка, утрачивает свое значение источника питательных ресурсов зародыша. В мезенхиме стенки желточного мешка возникают первые кровеносные сосуды, однако желточный круг кровообращения у плацентарных животных и у человека оказывается значительно редуцированным.

Появление желточного мешка у человека имеет филогенетическое значение. Как уже указывалось, характерным признаком для человека и человекообразных обезьян является весьма раннее и мощное развитие внезародышевых частей: амниона, желточного мешка, а также трофобласта. У человека в отличие от всех животных наиболее интенсивно развивается внезародышевая мезодерма. Благодаря этому еще до начала формирования самого зародыша возникают внезародышевые приспособления, создающие условия для развития эмбриона как такового.

Внеутробный период развития организма

Акт рождения можно рассматривать как диалектический скачок в развитии данной особи, которая из одной среды с ее постоянными условиями, свойственными утробе матери, попадает в другую среду, с ее постоянно меняющимися факторами внешнего мира.

Меняются и качество обмена веществ, и органы, его осуществляющие. В утробном периоде питание и дыхание происходят через кровь матери и плаценты (плацентарное кровообращение). Во внеутробном периоде эти процессы совершаются с помощью органов пищеварения и дыхания новорожденного. Благодаря включению легких плацентарное кровообращение сменяется легочным.

Полный цикл индивидуального развития (онтогенез) делят на два периода:

1. Пренатальный (внутриутробный).

2. Постнатальный (внеутробный).

Пренатальный период подразделяется на два:

1. Эмбриональный (первые 8 нед), когда происходит формирование органов и частей тела, свойственных взрослому человеку.

2. Фетальный - плодный, когда увеличиваются размеры и завершается органообразование.

В постнатальном периоде (после рождения) жизнь человека делится следующим образом по возрастам (по материалам АПН СССР):

1. Новорожденные - 1-10 дней.

2. Грудной возраст - 10 дней-1 год.

3. Раннее детство - 1–3 года.

4. Первое детство - 4–7 лет.

5. Второе детство - 8-12 (мальчики), 8-11 лет (девочки).

6. Подростковый возраст - 13–16 (мальчики), 12–15 лет (девочки).

7. Юношеский возраст - 17–21 (юноши), 16–20 лет (девушки).

8. Зрелый возраст: I период - 22–35 (мужчины), 21–35 лет (женщины)

II период - 36–60 (мужчины), 36–55 лет (женщины)

9. Пожилой возраст - 61–74 (мужчины), 56–74 лет (женщины)

10. Старческий возраст - 75–90 лет (мужчины и женщины).

11. Долгожители - 90 лет и старше.

Но классификации Всемирной организации здравоохранения (1964), различают 3 стадии старения: 1) люди среднего возраста (от 45 до 59 лет); 2) люди пожилого возраста (от 60 до 74 лет); 3) старики (75 лет и старше).

ФОРМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, РАЗМЕР, ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Тело человека состоит из головы - cáput, шеи - сóllum, туловища - trúncus и двух пар конечностей: верхних - mémbra superiores и нижних - mémbra inferióres. В голове различают области свода черепа - regiónes fórnicis cápitis и области лица - regiones faciéi, в туловище: грудь - thórax, живот - abdómen и спину - dórsum. Для ориентировки на поверхности груди пользуются проведением вертикальных линий:

1) передняя срединная линия - línea mediánа antérior,

2) грудинная линия - línea sternális, идущая вдоль края грудины;

3) среднеключичная (сосковая линия) - línеа medioclaviculáris, s. mаmilláris, проходящая через сосок или через середину ключицы;

4) окологрудинная линия - línea parasternális, посередине между предыдущими;

5) передняя,

6) средняя и

7) задняя подмышечные линии - líneae axilláres, antérior, média et postérior, из которых первая и последняя проходят через передний и задний края подмышечной ямки, а средняя - через ее середину;

8) лопаточная линия - línea scapuláris. проводимая через нижний угол лопатки.

Живот посредством двух горизонтальных линий, проводимых между концами X ребер и между обеими передневерхними остями подвздошных костей, делят на три лежащих друг над другом отдела: epigástrium (надчревье), mesogástrium (средняя область живота, чревье) и hypogástrium (подчревье) (рис. 4).