Давайте вспомним объяснение природы постоянного тока. Электроны в проводнике распределены неравномерно в радиальном направлении, в результате чего возникает радиальный градиент (перепад) электрического поля. Перепад электрического поля индуцирует магнитное поле в перпендикулярном направлении, которое, в свою очередь, индуцирует перпендикулярное электрическое поле и т.д. Но, опять таки, понятия электрического и магнитного полей вводятся в виде постулатов, т.е., принимаются без каких-либо объяснений. Получается интересная ситуация, новые понятия объясняются другими, которые сами были приняты без объяснений и поэтому, подобные объяснения не выдерживают критики. Стоит только вдуматься в значение слов и красивая фраза превращается в бессмыслицу. Но, тем не менее, если закрыть на это глаза и провести рассчёт скорости распространения поверхностного заряда по соответствующим формулам, полученный результат окончательно поставит все точки над "i". Скорость получается несколько миллиметров в секунду. Казалось бы, всё вроде бы прекрасно, но это только кажется. Так как, после замыкания цепи, электрический ток в ней появляется мгновенно, вне зависимости от того, как далеко находится источник постоянного тока, и результаты расчётов становятся лишёнными какого-либо физического смысла. Факты из реальной жизни полностью опровергают теоретические объяснения. И, наконец, что такое "плюс" и "минус"?! Снова никаких объяснений. В результате простого анализа, мы пришли к выводу, что общеупотребляемое в физике понятие электрического тока не имеет под собой никакого обоснования, другими словами, с существующих на данный момент позиций современная физика не может объяснить природу электрического тока. При всём при том, что это - реальное физическое явление.

В чём же дело, какова же, всё-таки, природа этого явления?!

Давайте попытаемся подойти к пониманию этого явления с несколько других позиций. Вспомним, что ядро любого атома влияет на свой микрокосмос. Только степень этого влияния у ядер разных элементов, весьма различна. В случае образования из атомов одного элемента или молекул, состоящих из атомов разных элементов, кристаллических решёток, возникает однородная среда, в которой все атомы имеют одинаковый уровень мерности. Для более глубокого понимания этого явления, рассмотрим механизмы образования молекул из отдельных атомов. При этом, вспомним, что восстановление исходного уровня мерности макрокосмоса происходит по следующим причинам. Шесть сфер из гибридных форм материй, возникшие внутри неоднородности, компенсируют деформацию пространства, возникшую в результате взрыва сверхновой. При этом, гибридные формы материй увеличивают уровень мерности макропространства в пределах объёма, который они занимают. При мерности пространства L=3,00017 все формы материй нашей Вселенной уже никак друг с другом не взаимодействуют. Примечательно, что все излучения, известные современной науке, являются продольно-поперечными волнами, которые возникают, как результат микроскопических колебаний мерности пространства.

3.000095 < Lλ < 3.00017

0 < ΔLλ < 0.000075 (3.3.2)

Скорость распространения этих волн меняется, в зависимости от уровня собственной мерности среды распространения. Когда излучения Солнца и звёзд проникают в пределы атмосферы планеты, скорость их распространения в этой среде уменьшается. Так как собственный уровень мерности атмосферы меньше собственного уровня мерности открытого пространства.

2.899075 < Lλср. < 2.89915

0 < ΔLλср. < 0.000075 (3.3.3)

Другими словами, скорость распространения продольно-поперечных волн зависит от собственного уровня мерности среды распространения. Что обычно выражается коэффициентом преломления среды (nср). Продольно-поперечные волны при своём распространении в пространстве переносят это микроскопическое возмущение мерности ΔLλср. При пронизывании ими разных материальных субстанций, происходит накладывание ΔLλср. на уровень мерности этих веществ или сред. Внутреннее колебание мерности, возникшее, как результат такой интерференции (сложения), является катализатором большинства процессов, происходящих в физически плотной материи. В силу того, что атомы разных элементов имеют разные подуровни мерности, они не могут образовывать новые соединения (Рис. 3.3.10).

При распространении продольно-поперечных волн в среде, микроскопическое возмущение мерности ими вызываемое, нейтрализует различия значений уровней собственной мерности разных атомов. При этом, электронные оболочки этих атомов сливаются в одну, образуя новое химическое соединение, новую молекулу. Атомы можно сравнить с поплавками на поверхности воды. Продольно-поперечные волны поднимают и опускают на своих гребнях "поплавки"-атомы, тем самым, изменяя уровень их собственной мерности и создавая возможность новых соединений. Принципиально важны для реализации синтеза следующие параметры продольно-поперечных волн: амплитуда и длина волны (λ). Если расстояние между атомами соизмеримо с длиной волны, происходит взаимодействие между собственной мерностью этих атомов и мерностью волны. Влияние одной и той же волны на уровни мерности разных атомов - неодинаково. Мерность одних атомов увеличивается, а других - уменьшается или остаётся той же. Именно это и приводит к необходимому для слияния атомов балансу мерностей (Рис. 3.3.11).

Если же длина волны значительно превышает расстояние между атомами, то при этом, различие уровней мерностей атомов сохраняется или изменяется незначительно. Происходит синхронное изменение уровней собственной мерности всех атомов, и изначальное качественное различие уровней мерностей атомов сохраняется. Амплитуда волн определяет величину изменения мерности пространства, вызываемую этими волнами при их распространении в данной среде. Различие уровней мерностей между разными атомами требует различного уровня влияния на них. Именно амплитуда и выполняет эту функцию при распространении волн в среде. Величина расстояния между атомами в жидких и твёрдых средах лежит в диапазоне значений от 10 до 10 метра. Именно поэтому спектр волн от ультрафиолетовых до инфракрасных поглощается и излучается при химических реакциях в жидких средах. Другими словами, при соединении атомов в новом порядке, происходит выделение или поглощение тепла или видимого света (экзотермические и эндотермические реакции), так как только эти волны отвечают требуемым условиям. Итак, продольно-поперечные волны, от инфракрасных до гамма, являются микроскопическими колебаниями мерности, возникшими при термоядерных и ядерных реакциях. Амплитуда волн, участвующих в химических реакциях, определяется величиной разницы между уровнями мерностей атомов до начала реакции и атомов, возникших в результате этой реакции. И не случайно, излучение происходит порциями (квантами). Каждый квант излучения является результатом единичного процесса преобразования атома. Поэтому, при завершении этого процесса, прекращается и генерация волн. Выброс излучений происходит в миллиардные доли секунды. Соответственно, излучения поглощаются также квантами (порциями).

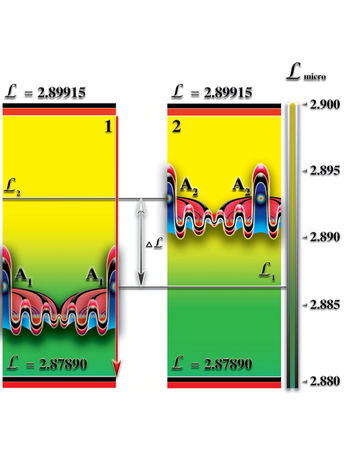

А теперь, рассмотрим кристаллические решётки. Кристаллические решётки образуются из атомов одного и того же элемента или из одинаковых молекул. Поэтому все атомы, образующие кристаллическую решётку, имеют одинаковый уровень собственной мерности. Причём, для каждой кристаллической решётки уровень собственной мерности будет свой. Возьмём два металла, имеющие различные уровни мерности (Рис. 3.3.12).

Они представляют собой две качественно разные среды, по-разному влияющие на окружающее пространство. Если они никак друг с другом не взаимодействуют, никаких необычных явлений не наблюдается. Но, стоит им только вступить в непосредственное взаимодействие, как появляются качественно новые явления. В зоне стыкования кристаллических решёток с разными уровнями собственной мерности, возникает горизонтальный перепад (градиент) мерности, направленный от кристаллической решётки с большим уровнем собственной мерности к кристаллической решётке с меньшим уровнем собственной мерности. Теперь, поместим между пластинами из этих материалов жидкую среду, насыщенную положительными и отрицательными ионами. В жидкой среде молекулы и ионы не имеют жёсткого положения и находятся в постоянном хаотичном движении, так называемом, броуновском. Поэтому под воздействием горизонтального перепада мерности ионы начинают двигаться упорядочено. Положительно заряженные ионы начинают двигаться к пластине с большим уровнем собственной мерности, в то время, как отрицательно заряженные ионы - к пластине с меньшим уровнем собственной мерности (Рис. 3.3.13).