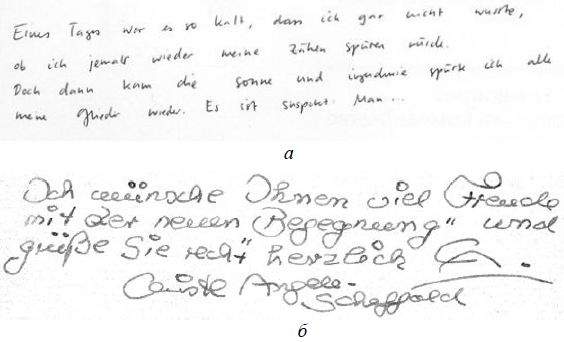

Рис. 2.24. Примеры признака "Межстрочные расстояния": а – широкое расположение строк; б – узкое расположение строк

Когда вы пишете на линованной бумаге, то это как раз линии линовки. Обратите внимание, что рассматривается именно расстояние между линиями строк, а не между, скажем, нижними петлями верхней строки и верхними петлями нижней. Расстояние между строками не зависит от размера букв и измеряется просто в миллиметрах. Обыкновенно не измеряют отдельно попарно расстояния между смежными строками. Берут высоту блока порядка 10 строк (в пределах одного абзаца) и делят его на число межстрочных интервалов. Оно, естественно, на единицу меньше количества строк. Такое усреднение хорошо работает, когда расстояния между отдельными строками более или менее одинаковы. В противном случае их следует измерять все-таки индивидуально. Признак имеет следующие значения:

• большие межстрочные расстояния – превышают 11 мм;

• нормальные межстрочные расстояния – лежат в интервале от 9 до 11 мм; при этом расстояния между зонами (нижними петлями предыдущей строки и верхними петлями последующей) составляют обыкновенно порядка 1,5 мм;

• маленькие межстрочные расстояния – менее 9 мм.

Регулярность межстрочных расстояний . Признак отражает, насколько равномерны расстояния между строками. Рассматривают два аспекта. Первый – насколько одинаковы расстояния между двумя смежными строками от начала к концу строк. Второй – насколько одинаковы расстояния между строками по всему тексту. Как и всякий признак, касающийся регулярности, он имеет два значения:

• расстояния между строками регулярные;

• расстояния между строками нерегулярные.

Категория "Форма"

Предыдущие категории включали признаки, выводимые из анализа всего написанного текста: буквы, соединения, расстояния и расположение. Признаки, относящиеся к категории "Форма", характеризуют буквы и соединения между ними. Причем буквы в целом. Отдельным их элементам, таким как овалы, петли и т. д., посвящена специальная категория.

Группа "Общая форма букв"

В данной группе представлены признаки, характеризующие форму.

Усложненность формы . Никто, став взрослым, не пишет точно так же, как его учили в школе. Каждый всегда отходит от стандартной школьной прописи. Он вырабатывает для себя оптимальный способ письма. Психология почерка во многом и основана на этих отклонениях. Эти индивидуальные особенности приводят к тому, что форма букв меняется (рис. 2.25). Пишущий может упростить ее, опустив предписанные дополнительные линии и штрихи или урезав соединения отдельных частей букв. Он также может упростить и соединения, поглотив начало очередной буквы. Это часто случается, например, с буквой "з". Ее головка вырождается, и ее можно идентифицировать зачастую только по нижней петле и из контекста. Пока основные элементы буквы остаются, она продолжает быть различимой. Иногда упрощения заходят довольно далеко, как в только что упомянутой букве "з". В экстремальных случаях опускаются существенные элементы и уже тяжело разобрать, какая собственно буква написана.

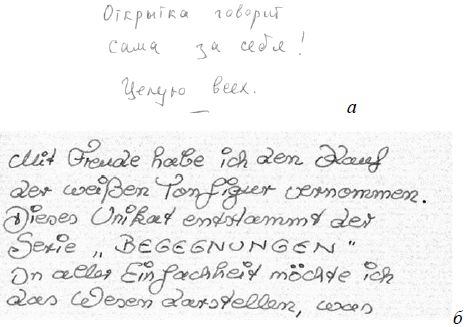

Рис. 2.25. Примеры признака "Усложненность формы": а – простая форма; б – усложненная форма

В усложненном почерке, наоборот, появляются дополнительные линии, штрихи, дуги, завитки и т. д. Часто это надстрочные и подстрочные штрихи или витиеватое начало и завершение буквы. Используя усложнения, автор старается украсить свое письмо. Усложнение обыкновенно появляется в самих буквах и цифрах, а не в соединениях. Чрезмерно усложненный почерк может стать таким же неразборчивым, как и сильно упрощенный. В данном признаке нас интересуют только отклонения от нормы. Поэтому он имеет два значения:

• простая форма – большинство букв написано просто и ясно;

• усложненная форма – по крайней мере, несколько букв усложнены.

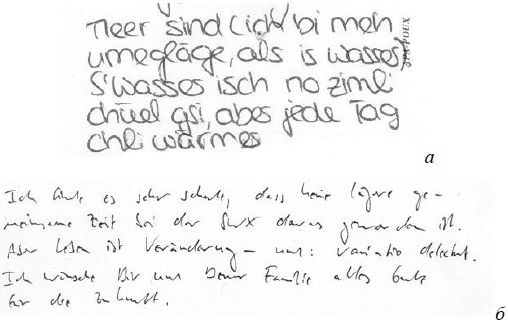

Полнота . Полнота почерка определяется тем, какую площадь очерчивают линии букв (рис. 2.26). Не абсолютно, а относительно размера почерка. Если буквы просто выше и шире, то это еще не означает, что почерк характеризуется большой полнотой. Смотрят на петли верхней и нижней зоны, овалы. Последние расположены в средней зоне. Причем рассматриваются как закрытые овалы (например, в буквах "а", "о" или "д"), так и незаконченные (как в буквах "з" или "у"). Чем больше места буквы занимают, т. е. чем шире петли и овалы, тем полнее почерк. Тонкий почерк имеет узкие петли. Ширина овалов в нем намного меньше их высоты.

Рис. 2.26. Примеры признака "Полнота почерка": а – полный почерк; б – тонкий почерк

Полноту можно даже отчасти измерить. Для этого измеряют отношение высоты петель и овалов к их ширине. В стандартном почерке высота приблизительно в полтора раза больше – для овалов это соотношение чуть меньше, а для петель чуть больше. Поэтому почерк, в котором это соотношение меньше, можно считать полным. При этом ширина берется в самом широком месте. Это далеко не всегда середина овала или петли, потому что иногда их форма бывает достаточно замысловатой. Признак имеет два значения:

• полный почерк – объемная форма;

• тонкий почерк – форма необъемная.

Следует обратить внимание еще на один момент. В почерке существуют три зоны – средняя, верхняя и нижняя. Мы уже упоминали их. Полнота в зонах может отличаться. Для этого существуют специальные признаки. Почерк в целом будем считать полным или тонким, если это справедливо, по крайней мере, для двух зон. Поэтому, если, например, овалы букв "а" и "о" широкие, а нижние и верхние петли других букв узкие, то почерк полным не является. В этом случае мы говорим лишь о полной средней зоне. Если же верхние и нижние петли очень широкие, а овалы нет, то почерк является полным, поскольку охвачены две зоны.

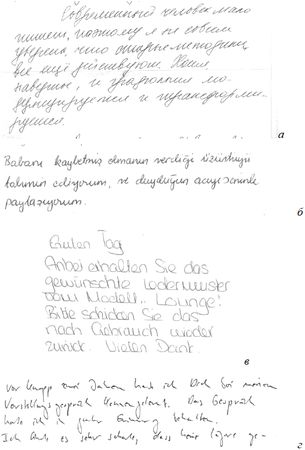

Вид форм букв . Анализируют форму букв в целом. Этот признак достаточно сложный (особенно для неспециалиста), его трудно описать логически. Нужна практика, работа со многими примерами. Проблема заключатся в том, что, во-первых, надо знать, какие буквы характерны для той или иной формы, а какие следует игнорировать; во-вторых, в рукописном тексте часто, можно даже сказать, как правило, присутствуют элементы различных форм. Мы приводим не все рассматриваемые в графологии формы, а наиболее частые и простые (рис. 2.27). Их можно неплохо оценить и интуитивно (или исходя из общих соображений). Потребуются внимание и наблюдательность. Важно анализировать все вхождения даже одной и той же буквы, так как они могут отличаться друг от друга. Понятно, что анализируются строчные буквы и преимущественно внутренние. Итак, рассмотрим следующие виды форм:

• вытянутая форма – часто буквы маленькой ширины при нормальной или чуть большей высоте;

• угловатая форма – завершая очередной штрих, пишущий после некоторой паузы делает движение в другую сторону, под углом;

• округлая форма – пишущий не останавливается ни на одно мгновенье, почерк течет плавно, рука свободно поднимается снизу вверх, затем описывает дугу вправо или влево и идет вниз;

• квадратная форма – особенно бросается в глаза в овалах: закругления в них короткие, как бы лишь описывающие угол в 90°; обыкновенно также ширина почерка большая;

• печатная форма – многие буквы или, по крайней мере, некоторые имеют печатную форму (часто встречаются почерки, в которых лишь одна определенная буква имеет печатную форму, в то время как остальные – другую);

• гирляндообразная форма – такие буквы, как "и", "щ", "т" или латинские "n", "m", "u" неразличимы и представляют собой гирлянды, соединения между ними расположены высоко;

• аркообразная форма – противоположность гирляндной;

• нитевидная форма – почерк трудно читаем, многие буквы не различимы, текст написан сплошной вязью;

• каллиграфическая форма;

• "школьная" форма – почерк похож на школьную пропись, автор так и не изменил его и послушно продолжает писать, как его учили на уроках чистописания в школе.

Рис. 2.27, а – г. Примеры признака "Форма букв": а – вытянутая; б – каллиграфическая; в – квадратная; г – нитевидная;