Мотивы всякой деятельности могут быть по отношению к ней внутренними и внешними. Внутренние мотивы отражают содержание деятельности, например учащийся осуществляет свою учебную деятельность по той причине, что ему интересен данный учебный предмет, или потому, что он осознает важность приобретаемых знаний. Внешние мотивы заставляют его выполнять определенную деятельность, но с ее содержанием не связаны: ученик может делать это прежде всего из-за оказываемого на него давления со стороны родителей.

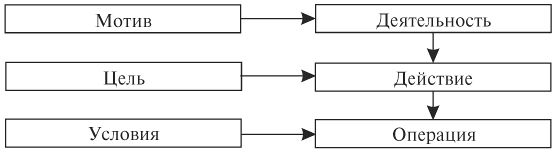

Мотивы дают субъекту деятельности возможность ставить перед собой сознательные цели и предпринимать определенные действия для их достижения. Цель представляет собой воображаемый образ желаемого результата выполняемого действия. Образно говоря, если цель – то, чего именно хочет добиться субъект, то мотив – это ответ на вопрос, зачем субъект этой цели добивается. Действие же является составляющей любой деятельности и так же, как и цель, осознается ее субъектом. Каждое действие осуществляется определенными способами, которые называются операциями и зависят от условий, в которых приходится выполнять действие. Операции не осознаются субъектом, выполняющим действие.

Таким образом, в общем виде психологическая картина деятельности может быть представлена в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1

С позиции учителя ЛДП означает организацию и управление целенаправленной учебной деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания им смысла обучения. Реализуя ЛДП, педагогу придется пересмотреть привычную трактовку процесса обучения преимущественно как сообщения знаний и формирования умений и навыков. Процесс обучения должен быть переориентирован на постановку и решение самими учащимися конкретных учебных задач. Для учителя, реализующего ЛДП, первостепенной задачей является формирование у учеников собственной внутренней потребности в выработке обобщенных способов и приемов учебной деятельности, усвоении новых знаний, формировании более совершенных умений во всех видах деятельности. Учителю необходимо переходить от отношения к ученику как к объекту воздействия к субъект-субъектному, равнопартнерскому сотрудничеству с ним. Информирующе-контролирующая функция учителя все более уступает место функции координирующей. Учитель становится для ученика человеком, вызывающим подлинный интерес и к учебному предмету, и к себе как партнеру по общению. Общение с учениками рассматривается им как сотрудничество в решении учебных задач. В результате такого взаимодействия учитель и класс образуют единый коллективный субъект образовательной деятельности.

С позиции ученика ЛДП предполагает прежде всего свободу выбора обучающимся методов своего учения. Для ученика психологическими проявлениями реализации учителем ЛДП становятся, во-первых, обеспечение безопасности личностных проявлений обучающегося, создание условий для его самоактуализации и личностного роста. Во-вторых, этот подход формирует активность ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равнопартнерских, субъект-субъектных доверительных отношений с педагогом. В-третьих, ЛДП обеспечивает единство у ученика внутренних и внешних мотивов учебной деятельности: главным внутренним мотивом становится познавательный, а главным внешним – мотив достижения успехов. В-четвертых, в результате реализации этого подхода формируется внутреннее принятие учеником учебной задачи и возникает удовлетворение от ее решения в сотрудничестве с другими обучающимися. Это является основой развития чувств компетентности, принадлежности группе, уверенности в себе. ЛДП с точки зрения обучающегося означает также усвоение новых форм, способов, правил и средств социально-профессионально-коммуникативной деятельности, т. е. развитие не только профессиональной компетентности ученика, но и его личности в целом.

Таким образом, личностно-деятельностный подход в образовании означает, что прежде всего в образовательном процессе ставится и решается основная задача образования – создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. Личность находится в центре образования, и оно, соответственно, становится антропоцентрическим по цели, содержанию и формам организации.

Тема 3. ПСИХОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общие характеристики учебной деятельности. Соотношение понятий учебной деятельности, учения, обучения и научения

Понятие "учебная деятельность" достаточно неоднозначно. При расширительном его толковании этим термином подменяются понятия научения и учения. Согласно периодизации возрастного развития Д. Б. Эльконина учебная деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте. Однако она продолжает оставаться одним из основных видов активности и в последующие возрастные периоды – подростковый, старший школьный и студенческий. В этом смысле учебную деятельность можно определить как деятельность субъекта по овладению обобщенными способами решения жизненных задач и саморазвитию, осуществляемую путем решения учебных задач, специально поставленных преподавателем. Первоначально учебная деятельность осуществляется на основе внешнего контроля и оценки со стороны преподавателя, но постепенно они переходят в самоконтроль и самооценку учащегося.

Учебная деятельность, как и всякая другая, мотивирована, целенаправленна, предметна, имеет свои средства осуществления, свои специфические продукт и результат. Среди всех других видов деятельности учебная деятельность выделяется тем, что ее субъект и предмет совпадают: она направлена на самого обучающегося – его совершенствование, развитие, формирование как личности благодаря осознанному, целенаправленному освоению им общественного опыта. Деятельность обучающегося ориентирована на освоение глубоких системных знаний, отработку обобщенных способов действий и умение адекватно и творчески применять их в разнообразных ситуациях.

Выделяются три основные характеристики учебной деятельности, отличающие ее от других форм активности человека: 1) она специально направлена на овладение учебным материалом и решение учебных задач; 2) в ней осваиваются обобщенные способы действий и научные понятия (в отличие от понятий житейских, усваиваемых вне специально направленной на это деятельности); 3) освоение общего способа действия опережает по времени практическое решение задач.

Кроме того, учебная деятельность отличается от других видов активности человека тем, что в ней субъектом сознательно преследуется цель достичь изменений в себе самом, а чешский теоретик учения И. Лингарт выделяет в качестве ее основной отличительной особенности зависимость изменения психических свойств и поведения обучающегося от результата его собственных действий.

К собственно деятельностным характеристикам учебной деятельности относятся ее предмет, средства и способы осуществления, продукт и результат. Предметом учебной деятельности, т. е. тем, на что она направлена, являются прежде всего усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, отработка приемов и способов действий, их программ и алгоритмов, в процессе чего развивается сам обучающийся. Согласно Д. Б. Эльконину, учебная деятельность не тождественна усвоению. Усвоение является основным ее содержанием и определяется строением и уровнем ее развития. В то же время усвоение опосредствует изменения в интеллектуальном и личностном развитии субъекта.

Средства учебной деятельности, с помощью которых она осуществляется, представлены тремя видами: 1) обеспечивающими познавательную и исследовательскую активность мыслительными логическими операциями – сравнением, классификацией, анализом, синтезом, обобщением, абстрагированием, индукцией, дедукцией. Без них вообще невозможна никакая умственная деятельность; 2) знаковыми системами, в форме которых фиксируется знание и воспроизводится индивидуальный опыт. К ним относятся язык, алфавит, система исчисления, используемая в различных жизненных сферах и научных дисциплинах символика; 3) так называемыми фоновыми, т. е. уже имеющимися у обучающегося знаниями, посредством включения в которые новых знаний структурируется индивидуальный опыт обучающегося.

Способы учебной деятельности могут быть многообразными, включающими репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные действия, но все они делятся на две категории: умственные действия и двигательные навыки. Наиболее полное и развернутое описание способа представлено теорией поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). Согласно этой теории предметное действие и выражающая его мысль составляют конечные, исходно различные, но генетически связанные звенья единого процесса постепенного преобразования материального действия в идеальное, его интериоризации, т. е. перехода извне вовнутрь. Действие функционально связано с предметом, на который оно направлено, включает в себя цель преобразования данного предмета и средства такого преобразования. Все это вместе взятое составляет исполнительскую часть формируемого действия.