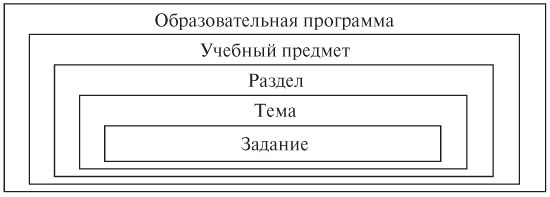

Рис. 2

Из такой иерархической организации учебных задач вытекает ряд психологических требований к ним, сформулированных Е. И. Машбицем.

1. Изначально должна конструироваться не одна частная учебная задача, а весь набор задач в целом. При построении данного набора в первую очередь необходимо исходить из общих целей образования. Этими целями определяются цели изучения каждого учебного предмета, ими, в свою очередь, цели изучения каждого раздела предмета, темы и выполнения каждого задания. Иными словами, в процессе построения набора учебных задач необходимо идти в направлении от общего к частному.

2. При конструировании системы задач надо стремиться, чтобы она обеспечивала достижение не только ближайших, но и отдаленных учебных целей. К сожалению, в школьной практике основное внимание уделяется достижению ближайших целей, и в лучшем случае именно их педагоги формулируют учащимся. В идеале при проектировании и решении учебных задач обучающийся должен четко представлять иерархию всех учебных целей – как ближайших, так и отдаленных. Восхождение к последним идет последовательно, целенаправленно, путем обобщения уже усвоенных средств системы обучения.

3. Учебные задачи должны обеспечить усвоение системы средств, необходимой и достаточной для успешного осуществления учебной деятельности. На практике, как правило, используются некоторые элементы этой системы, что обеспечивает решение задач лишь одного класса и недостаточно для решения другого класса задач.

4. Учебная задача должна конструироваться так, чтобы соответствующие средства деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе решения задач, выступали как прямой продукт обучения. Здесь имеется в виду, что учащиеся должны иметь возможность непосредственно усматривать факт усвоения ими определенных знаний, умений и навыков как результат решения предлагаемых педагогом учебных задач. Реализация этого требования предполагает, что формулировка задачи и помощь педагога по ее решению должны быть направлены на осознание учащимися своих действий – рефлексию. Это помогает им обобщать свои действия по дальнейшему решению учебных задач. Е. И. Машбиц отмечает, что, хотя ученые уделяют вопросам рефлексии большое внимание, на практике учитель не располагает средствами регуляции рефлексии учащихся по решению задач. Чтобы учащиеся, решая учебные задачи, осознанно выполняли и контролировали свои действия, они должны иметь четкие представления о структуре и средствах их решения. Сведения об этом они получают от учителя в виде стройной системы ориентировки.

3.8. Учебные действия как средства решения учебных задач. Виды учебных действий

Морфологическими единицами любого вида деятельности являются действия. Крупнейший отечественный исследователь психологической теории деятельности А. Н. Леонтьев определял состав деятельности "не иначе как в форме действия или цепи действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели". Как было показано в подразделе 2.2, деятельность в целом определяется мотивом, а каждое действие – своей целью. При этом цели могут по-разному соотноситься с мотивами. А. Н. Леонтьев пояснял это следующим образом: мотив деятельности может сдвигаться на цель действия, и тогда действие превращается в самостоятельную деятельность. В качестве примера такого сдвига мотива на цель и превращения цели в самостоятельный мотив можно привести следующее: школьник может по-разному относиться к процессу решения учебной задачи. Если его заботит только то, что нужно быстрее решить задачу, чтобы освободиться и заняться более привлекательными делами, решение задачи остается просто действием. Если же школьник заинтересован хотя бы в оценке учителя или решает задачу, поскольку ему интересны сами по себе нахождение решения и получение результата, то эти действия "переходят" в деятельность, в данном случае – деятельность учения. Таким образом, всякая деятельность, в том числе и учебная, состоит из действий и только через них осуществляется, тогда как сами действия могут существовать вне деятельности.

Цель выполняемого действия представлена в сознании (в отличие от мотива, который может и не осознаваться субъектом), и обычно субъект в полной мере осознает эту цель. Сознательные действия, составляющие учебную деятельность, по мере овладения ими учеником переходят на уровень операций – способов выполнения более сложных действий. Поскольку действия, которыми учащийся уже овладел, в его дальнейшей деятельности повторяются многократно, они по законам формирования навыка постепенно перестают сознательно контролироваться им и становятся способами выполнения действий более высокого уровня. Это можно продемонстрировать на примерах освоения чтения, письма и иностранного языка.

Когда ребенок учится читать, он вначале запоминает названия и очертания букв и именно их узнает при чтении. Затем он начинает сливать их в отдельные слоги, но еще не в состоянии сразу прочесть слово целиком. Когда же ребенок начинает читать целые слова, перед ним встает задача понять смысл прочитанного, и это становится его сознательной целью. Отдельные буквы и слоги он прочитывает уже автоматически, не затрачивает сознательных усилий на узнавание каждой буквы, и их чтение превращается в операцию – способ прочтения всего слова и предложения.

Еще более наглядным примером служит овладение письмом. В первом классе оно начинается с написания элементов букв – палочек, крючков, петель. Затем ребенок начинает писать буквы целиком, учится соединять их на письме, но при написании первых слов перед ним стоит цель пока еще не написать слово как таковое, а правильно вывести каждую букву и соединения между ними. При этом ребенок затрачивает очень много физических сил: у него напряжены не только мышцы кисти руки, но и вся рука, мышцы спины, часто ног и даже головы. Лишь постепенно основная физическая нагрузка переходит на пальцы, держащие ручку. Постепенно ребенок доводит до автоматизма навык написания букв, у него формируется почерк. К концу первого класса среди видов работ на уроке появляется диктант, а во втором классе – изложение. Письмо под диктовку или по памяти уже подразумевает понимание смысла написанного. Именно фиксация мысли на бумаге становится сознательной целью школьника при письме. Он уже не следит за написанием отдельных букв и даже сам не замечает, как их пишет, – их написание превратилось в операцию.

При овладении иностранным языком вначале достаточного напряжения сил требует освоение произнесения непривычных, отсутствующих в родном языке звуков, например гортанных, носовых. При их произнесении правильные движения губ и языка целенаправленны, они сознательно контролируются по способу осуществления, требуют усилия воли учащегося. По мере отработки этого действия произносимый звук включается в слог, затем в значащее слово и наконец в осмысленную фразу. Действие его произнесения автоматизируется, перестает контролироваться сознанием.

Во всех этих случаях сознание становится направленным на более высокие уровни деятельности. Управление же операциями осуществляется на уровне "фонового автоматизма". Процесс перехода действий в операции является проявлением автоматизации навыка (см. 3.1). Такие операции, бывшие ранее самостоятельными действиями, называются сознательными. Наряду с ними в деятельности существуют операции, которые никогда не осознавались субъектом как самостоятельные действия. Например, ребенок, осваивая родной язык, словесную речь, интуитивно сравнивает способы грамматического оформления своих высказываний с нормами речевого общения взрослых. Ребенок не осознает этих действий, в силу чего они не могут быть определены как таковые. Следовательно, они являются операциями и с самого начала формируются бессознательно в результате подражания. Подобные действия могут формироваться либо через интериоризацию внешних предметных сознательных действий, возникающих в развитии и обучении, либо представлять операциональный состав психических процессов: восприятия, памяти, воображения, мышления. К таким операциям относятся в первую очередь интеллектуальные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение.

Учебные действия можно классифицировать по разным основаниям. Например, в процессе решения каждой учебной задачи можно выделить такую последовательность действий.

1. Действия целеполагания. Прежде чем приступить к решению задачи, учащийся должен принять ее как задание, которое необходимо выполнить. При этом важно правильно понять, что именно должно получиться в результате решения задачи, осознать, для чего и с какой целью она решается. Постановка таких вопросов, нахождение ответов на них и подчинение своего поведения этому решению есть сложная совокупность действий.

2. Действия планирования. Принимая для себя цель решения учебной задачи, учащийся встает перед необходимостью подбора соответствующих действий по ее решению, установления их последовательности. На этом этапе важно осознать, что должно получаться в результате каждого отдельного действия и как эти промежуточные результаты могут быть использованы в дальнейшем ходе решения.