Как вы дописали фразу "Я -…"?. Указали ли вы одно из своих личностных качеств, написав "Я честный", "Я - высокий" или "Я - тусовщик", или вы описали свою социальную принадлежность и ваш ответ звучит так: "Я родился под знаком Рыб", "Моя фамилия - Мак-Дональд" или "Я - мусульманин"?

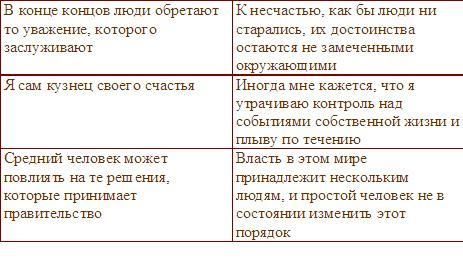

У некоторых людей, и в первую очередь у представителей индустриальных западных культур, преобладает индивидуализм. Личность в значительной степени самодостаточна. Юность - это пора, когда уходят из родительского дома, приобретают уверенность в себе и определяют свое личное, независимое Я. Личность любого человека как уникального индивидуума с определенными способностями, чертами характера, нравственными ценностями и мечтами, пересаженная из родной почвы в чужую, останется неизменной. Психология культур Запада исходит из того, что ваша жизнь станет богаче, если вы определите свои возможные Я и поверите в свою способность контролировать собственную жизнь. К концу XX в. индивидуализм стал доминировать в поп-культуре (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1. Голоса современного индивидуализма

Занимайся своим делом

Стремись к блаженству

Поступай так, как тебе нравится

Не изменяй себе самому

Бойся конформизма

Не навязывай другим свои нравственные ценности

Не ограничивай моего права владеть оружием, распространять порнографию и заниматься неконтролируемым бизнесом

Уменьши мои налоги

Избегай отношений, которые могут сделать тебя зависимым

Прежде чем любить других, полюби себя самого

Духовное одиночество лучше религиозных сообществ

Верь в самого себя

Не подражай другим. Имей собственную точку зрения.

Западная литература от "Илиады" до "Приключений Гекльберри Финна" - скорее гимн во славу уверенного в своих силах одиночки, нежели похвала в адрес того, кто оправдывает ожидания окружающих. Кинематограф тиражирует образ сильной личности, противостоящей официозу; такие названия песен, как "Я сделал по-своему" и "Я останусь самим собой", в комментариях не нуждаются, а песня под названием "Самая великая любовь" прославляет себялюбие (Schoeneman, 1994). Процветанию индивидуализма способствуют рост благосостояния и мобильности людей, а также урбанизация и средства массовой информации (Freeman, 1997; Marshall, 1997; Triandis, 1994).

Культуры народов Азии, Африки и Центральной и Южной Америки значительно выше ценят коллективизм. Они воспитывают то, что Синобу Китаяма и Хейзел Маркус называют взаимозависимым Я. Представители этих культур более самокритичны и меньше нуждаются в позитивном эгоизме (Heine et al., 1999). Личность чаще определяет себя через принадлежность к другим. Так, от малазийцев, индусов, японцев и представителей таких коренных племен, населяющих Кению, как масаи, скорее, нежели от австралийцев, американцев или британцев, можно ожидать, что фраза "Я -…" будет закончена словами, указывающими на принадлежность к той или иной группе (Bochner, 1994; Dhawan et al., 1995; Ma & Schoeneman, 1997; Markus & Kitayama, 1991).

Между тем назвать культуру "индивидуалистической" или "коллективистской" значит слишком упрощать проблему, поскольку даже в пределах одной страны коллективизм в разной степени присущ сторонникам разных религий и разных политических взглядов. Американцам, живущим на Гаваях и на крайнем юге страны, он более свойствен, нежели их согражданам, живущим в горных западных штатах, например Орегоне и Монтане (Vandello & Cohen, 1999). Консерваторы склонны к экономическому индивидуализму ("Не облагайте налогом мой бизнес и не регулируйте его") и к моральному коллективизму ("Законодатели обязаны защитить мораль"). Либералы же тяготеют к экономическому коллективизму и к моральному индивидуализму.

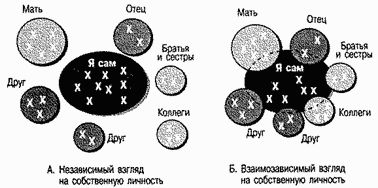

Человек с взаимозависимым Я больше ощущает свою принадлежность к какой-либо группе. Разлученные с семьей, коллегами и верными друзьями, взаимозависимые люди утратят социальные связи, определяющие их идентичность. Они имеют не одно Я, а много: Я с родителями, Я на работе, Я с друзьями (Cross et al., 1992). Как следует из рис. 2.1 и из табл. 2.2, взаимозависимое Я вовлечено в социальные "членства". Их речь менее прямолинейна и более вежлива (Holtgraves, 1997). Цель социальной жизни заключается не столько в усилении Я индивидуума, сколько в его гармонизации с тем сообществом, к которому он принадлежит, и в поддержке последнего. "Такой "откровенно индивидуализированный" заказ - "одна порция, без кофеина, одинарный, очень горячий" - вполне уместный в любом баре Северной Америки, в котором есть кофеварка эспрессо, покажется несколько странным в Сеуле", - пишут Хиджунг Ким и Хейзел Маркус (Heejung Kim & Marcus, 1999). В Корее - и результаты их исследований это подтверждают - люди гораздо больше ценят традиции и общепринятую практику, нежели уникальность.

Рис. 2.1. Независимая и взаимозависимая Я-схемы. Взаимозависимое Я признает свои связи с другими. Однако оно более глубоко "встроено" в других. (Источник: Markus & Kitayama, 1991)

Таблица 2.2. Я-концепция: независимая и взаимозависимая

В коллективистских культурах самоуважение тесно коррелирует с тем, что "другие думают обо мне и о той группе, к которой я принадлежу". Я-концепция скорее гибкая (т. е. зависит от контекста), а не стабильная (т. е. не сохраняется неизменной в разных ситуациях). Для представителей индивидуалистических культур, особенно для представителей меньшинств, которые научились не принимать во внимание предрассудки окружающих, оценки, которые дают им и их группам люди "со стороны", менее значимы (Crocker, 1994; Crocker et al., 1994; Kwan et al., 1997). Чувство собственного достоинства является характеристикой личности, а не отношений. То, что угрожает нашей персональной идентичности, вызывает больший гнев и уныние, чем угрозы в адрес коллективу, с которым мы себя идентифицируем (Gaertner et al., 1999).

"Нужно воспитывать в себе духовное начало, способное пожертвовать своим маленьким Я ради благ, которые может принести большое Я.

Китайская поговорка"

Итак, как вы думаете, в каких ситуациях наиболее вероятно услышать от студентов в коллективистской Японии и в индивидуалистических Штатах, что они испытывают такие положительные эмоции, как счастье и прилив энергии? По данным Синобу Китаямы и Хейзел Маркус, источником счастья для японских студентов является позитивный социальный опыт - восприятие себя уважаемым членом дружного коллектива. Что же касается американских студентов, то для них счастье преимущественно ассоциируется с индивидуальным опытом - с осознанием собственной эффективности, собственного превосходства и с чувством гордости. В то время как большая часть конфликтов в коллективистских культурах - это конфликты между группами, в индивидуалистических культурах преобладают конфликты между индивидуумами - преступления и разводы (Triandis, 2000).

Когда Китаяма после десятилетнего пребывания в США, где он преподавал и занимался научной работой, вернулся в alma mater, в Киотский университет, и попытался объяснить своим аспирантам западную идею независимого Я, те были "поражены". "Я, как мог, втолковывал им эту западную идею Я-концепции, ту самую, которую американские студенты понимали интуитивно, и в конце концов стал убеждать их в том, что это правда: многие американские студенты действительно имеют такое изолированное представление о своем Я. Однако это не мешало одному из них, тяжело вздохнув, спросить: "Неужели такое возможно?""

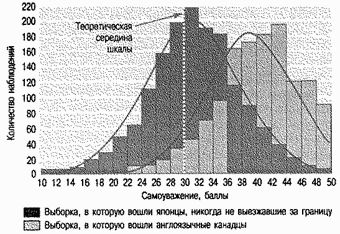

Становится ли Я-концепция японцев более индивидуалистичной под влиянием Запада, которое ощущается в крупных городах Японии, и благодаря японским студентам, обучающимся в странах Запада? Влияет ли на них массированная пропаганда продвижения по службе, основанного не столько на трудовом стаже, сколько на личных достижениях, и настоятельные призывы "верить в собственные возможности", которые обрушиваются на них во время пребывания на Западе вместе с фильмами, где герои-полицейские в одиночку ловят преступников, несмотря на помехи, чинимые им окружающими? Судя по данным Стивена Хейне и его соавторов, - да (рис. 2.2). После нескольких месяцев обучения в Университете Британской Колумбии самоуважение японских студентов возросло. Канадцы азиатского происхождения с солидным "эмигрантским стажем" относятся к себе с большим уважением, чем те, которые перебрались в Канаду недавно или живут в Азии.