Стадия I имеет черты эгоцентрического мышления, которое было нами описано в предыдущей главе. В этой стадии нет еще собственно разговора как такового, потому что каждый ребенок говорит для себя даже тогда, когда кажется, что он обращается к кому-нибудь. Кроме того, собеседники не говорят об одном и том же предмете. Между тем этот коллективный монолог составляет исходную точку детского разговора, потому что он ведется не связанными между собой группами и в форме предложений, следующих одно за другим. Когда ребенок произносит такого рода речь, действительно случается, что другие дети отвечают, говоря о самих себе, в результате чего получаются ряды высказываний в количестве 4 или 5, которые составляют зародыш разговора, не покидая, однако, стадии коллективного монолога.

Стадии II и III имеют, напротив, свойства разговора как такового и социализированной речи. Мы их разделим на две серии - А и B, параллельные с точки зрения генетической (стадии II A соответствует стадия II B и стадии III A - стадия III B) и происходящие: серия A - от согласованности действий и мнений (постепенное сотрудничество), а серия B - от несогласованности, которая начинается простой ссорой и может развиться в более или менее совершенный по форме спор.

Стадия III A может встретиться в виде двух типов. Первый тип: приобщение собеседника к собственному мышлению и действию - тип разговора, при котором каждый ребенок, говоря о том, что он сам делает, приобщает к тому же своего собеседника. Приобщение происходит здесь в том смысле, что каждый слушает и понимает собеседника, но нет сотрудничества, поскольку каждый говорит только о себе, о том, что он сам делает или о чем думает.

Второй тип представляет сотрудничество в действии или в мышлении, связанном с действием (мышление не абстрактное), так как разговор относится к действию, общему для собеседников. Предметом разговора является, следовательно, происходящее в данный момент, а не пояснение прошедшего или будущего действия. На этой стадии может также идти речь о каком-нибудь воспоминании, которое вызывают сообща, но которого не надо ни объяснять (восстанавливать путем услышанного объяснения), ни обсуждать (искать, что правдиво и чего нет в воспоминании, или искать обстоятельства, дополняющие эти воспоминания, и т. д.). Воспоминание, которое вызывают сообща, на стадии II A служит только для непосредственного возбуждения: его вызывают так же, как рассказывают какой-нибудь случай для удовольствия ("Ты помнишь..." и т. п.).

К стадии III A относится сотрудничество в отвлеченном, или абстрактном, мышлении. Под абстрактным мышлением здесь надо понимать детскую мысль, уже больше не связанную с протекающим в тот момент действием, а такую, которая пытается найти объяснение или восстановить рассказ, воспоминание, обсуждая порядок обстоятельств или действительность сообщений. Сотрудничество в абстрактной мысли будет, следовательно, совместным поиском объяснения или совместным обсуждением реальности факта или воспоминания.

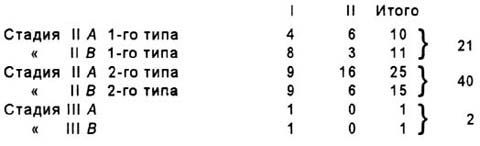

Итак, две стадии серии A отражают прогрессивную социализацию мысли. A priori не было никакого основания для того, чтобы выделенные три типа разговора составили последовательные стадии. Вполне понятно, что тип III A появляется прежде типа II A (коллективного монолога) или одновременно с ним. На самом же деле мы увидим, что в данном случае этого нет, а есть прогресс с точки зрения возраста, соответственно вышеприведенной таблице. Но, само собой разумеется, по мере достижения стадий II A и III A ребенок не оставляет разговоров предшествующих стадий. Эти последние становятся простыми типами. Таким образом, ребенок, достигший стадии III A, продолжает произносить в известные моменты монологи и т. п.

Параллельно этой эволюции дети проходят через два этапа (стадию II В и стадию III В), поскольку вместо того, чтобы быть согласными между собой, как на предыдущих стадиях, они расходятся во мнениях или желаниях.

Стадия II В встречается также в виде двух типов. Прежде всего - ссора. Это простое противоречие различных действий. Подобно тому, как в первом типе стадии II А дети, поступая каждый по-своему, могут говорить друг другу о своем действии, приобщаясь мысленно к действию других, точно так же они могут, вместо того чтобы объединяться, - критиковать или бранить друг друга, утверждать каждый свое собственное превосходство, короче - ссориться.

Эта ссора, которая представляет собою столкновение утверждений не просто констатирующих, а связанных с желаниями, с субъективной оценкой, с приказаниями и угрозами, может породить споры. Спор - это столкновение противоположных констатации. Сказавши, например: "Дай мне это! - Нет. - Да. - Нет. - Да" и т. д., ребенок может избрать тон констатации: "Мне это нужно. - Нет. - Да" и т. д. Первый из этих диалогов приближается к ссоре, второй - к спору. Естественно, может произойти и обратное: споры могут породить ссоры.

Второй тип стадии II В будет, следовательно, примитивной дискуссией без оправданий, доказательств и утверждений. Одна лишь III стадия (стадия III B) достигает настоящего спора с мотивировкой высказываний.

В этой серии B снова само собой понятно, что ребенок, достигший стадий II B и III B, не перестает произносить монологи или спорить в примитивной форме. Но в возрасте, когда ребенок ссорится, он не всегда способен к настоящему спору.

В то же время между стадиями II и III серии A и соответствующими стадиями серии B a priori нет прочной связи во времени. Однако факты показывают, что настоящий спор и сотрудничество в абстракции появляются в одном и том же возрасте. Ссора и приобщение к действию собеседника также одновременны друг с другом. Опять-таки одновременны примитивный спор и сотрудничество в действии. Здесь есть, следовательно, некоторый параллелизм.

Итак, установивши эту схему, перейдем к рассмотрению каждой стадии.

§ 3. Стадия I. Коллективный монолог

Из предыдущей главы нам уже достаточно известно о том, что надо понимать под "коллективным монологом", и поэтому будем кратки. Так как эта стадия не является еще разговором, то критерий, которым мы воспользовались при рассмотрении отдельных фраз, входящих в коллективный монолог, остается вполне годным при определении целой группы таких же высказываний. Тем не менее, любопытно будет привести новые примеры этой категории для того, чтобы дать несколько примеров разговоров детей в возрасте 5-6 лет; кроме того, это полезно и потому, что большое значение имеет количественная сторона этой подготовительной стадии разговоров, по крайней мере до 5 лет.

Для начала приведем несколько примеров коллективного монолога с одним участником, причем предложения этого монолога обращены к одному собеседнику.

Дэн (4 л. 5 м.). Девочка, работая, болтает без умолку. Беа (5 л. 10 м.). Девочка входит в рабочую комнату. Дэн: "Ты надела свитер, а я нет; моя мама мне сказала, что не холодно". Дэн продолжает работать. Беа не отвечает.

Дэн говорит Жэо (6 л.) (в комнате построек): "Я умею делать, ты увидишь, как я умею делать, ты не умеешь делать. (Ответа нет. Дэн возвращается на свое место.) Я умею делать".

Дэн к Беа. "Что тебе надо? (Ответа нет.) Мне нужны маленькие дырочки".

Ари (4 г. 1 м.) к Ан (4 г. 11 м.). "Как тебя зовут? Меня зовут Ари". Ответа нет. Ари без переходов обращается ко взрослому: "Она сейчас уронит свою куклу".

Эти монологи 4-летних детей в функциональном отношении вполне подобны монологам, приведенным в предыдущей главе.

Но они все-таки имеют нечто более парадоксальное - это употребление вопросов в форме, по видимости явно социализированной, как, например: "Ты положил", "Ты увидишь", "Ты хочешь" и т. д., которые ребенок задает, не дожидаясь ответа и даже не давая собеседнику вставить хоть слово. Дэн, например, поражена свитером Беа, но немедленно переводит этот факт на себя ("А я нет" и т. д.). Почему она обращается к Беа? Не столько для того, чтобы сообщить ей что-нибудь, и еще менее - чтобы получить от нее ответ, сколько для того, чтобы найти предлог для разговора. Также и вопрос Дэн к Беа чисто платонический: это псевдовопрос, который просто служит введением к высказыванию, которое за ним непосредственно следует. Социализация здесь есть только в форме, а не в содержании. То же наблюдается и между Ари и Эн.

Что же касается коллективных монологов с двумя и тремя участниками, которые наиболее интересны для нашей цели, то вот еще примеры:

Пи (6 л. 5 м.): "Где бы можно было еще сделать туннель? А! Здесь, Эн?" - Эн (4 г. 11 м.): "Посмотри на мое хорошенькое платье". (Конец.)

Кат (6 л. 2 м.): "Ты кончил, Бур?" - Бур (4 г. 11 м.): "Теперь снова это будет Мак" и т.д.

В таких высказываниях уже видна форма, предвещающая последующие разговоры: говорящий ребенок уже ждет ответа от собеседника. Если совокупность двух высказываний и составляет лишь коллективный монолог, то потому, что собеседник не слушает. Еще нет никакого разговора, поскольку последовательные выражения еще не приспособлены одно к другому, но уже есть зародыш разговора, ибо предложения сгруппированы в один узел.

Что до возраста, в котором коллективный монолог составляет стадию, то это - возраст между 3 и 4-5 годами. Ведь до 5 лет высшие формы разговора между детьми в среднем еще не завязались, по крайней мере, между детьми одного возраста, которые не принадлежат к одной семье.