В свете всего сказанного представляется, что правительства за последние двадцать лет допустили серьезные ошибки в подходе к реформе общественных услуг. Они всячески подчеркивали потребность в вознаграждении за индивидуальные заслуги вместо того, чтобы обеспечить достойную оплату для каждой ступени и указать на важность профессиональных норм и компетенции. Неудивительно, что реформа общественных услуг оказалась столь трудной, когда так часто нажимают на неверные рычаги, а работники так часто деморализованы.

Ни один разумный работодатель не станет принимать вкусы работников как данность. Он старается пробудить в них гордость за свой труд и готовность помогать друг другу. Тонко настроенные стимулы легко могут сработать в противоположном направлении. Если мы хотим улучшить положение на рабочих местах, мы должны объяснить детям, что удовлетворенность работой возникает от хорошего ее выполнения, а не от преуспеяния. Это не "социалистический" подход: скорее его источником является универсальный человеческий опыт.

Реклама

Итак, ценности имеют значение. Очевидно, что реклама призвана их изменить: то, как мы относимся к одному продукту в сравнении с другим. Но делает ли реклама нас счастливее? Если бы она только давала информацию, возразить было бы трудно. Но большая ее часть заставляет нас чувствовать потребность в чем-то, в чем мы раньше потребности не испытывали. Рекламодатель хочет всего лишь, чтобы мы покупали его бренд, а не какой-то другой. Но общий эффект заключается в том, что людей заставляют больше желать.

Самый распространенный трюк в рекламе – показать, что люди нашего круга имеют эту вещь – с тем допущением, что мы захотим соответствовать. Реклама становится самоисполняющимся пророчеством. Наиболее сильному воздействию подвергаются дети, которые оказывают мощное давление на родителей, чтобы те купили самую последнюю куклу или самую модную марку обуви. Траты колоссальные, а в детях укореняется идея: для того чтобы быть собой, им нужны все эти расходы. Вот почему в Швеции действует запрет на коммерческую рекламу, направленную на детей, младше двенадцати лет. Этот пример должен многому научить каждую страну. Мы также должны рассмотреть возможность отмены налоговых льгот для компаний, заказывающих изобразительную рекламу, поскольку она может оказывать негативное действие на счастье тех, на кого направлена.

Бытует мнение, что для достижения полной занятости капитализм нуждается в рекламе, так как в отсутствие рекламы люди станут меньше покупать и, следовательно, будет меньше работы. Это вызовет безработицу. Но подобное мнение ошибочно. Конечно, придется выполнять меньше работы, но в то же время люди смогут захотеть меньше трудиться, потому что захотят меньше покупать. Так что, если не будет изменений в балансе между спросом на труд и предложением, безработица не возрастет. По этой причине рекламу нельзя оправдать как механизм, предотвращающий безработицу. Если реклама заманивает нас в своеобразную гонку вооружений в том, что касается расходов, мы должны всерьез обсудить соответствующую реакцию.

Конкурировать или сотрудничать?

В школе, в которую я ходил, в классе нас рассаживали в соответствии с результатами тестов за предыдущие две недели. Мы также ели и молились в часовне в порядке, определявшемся результатами экзаменов в предшествующем семестре. Это, конечно, был чрезмерный стимул. Но разве в школе не нужно использовать соревнования и вознаграждения?

Как мы видели, склонность к соперничеству заложена в наших генах. Этот соревновательный инстинкт усилил нашу репродуктивную приспособляемость в дикой природе. Мы также унаследовали другой базовый механизм выживания. В дикой природе выживали люди, которые не успокаивались, пока не отдавали все свои силы для достижения цели. Чтобы быть на высоте, такие люди использовали социальные сравнения и любые прошлые достижения в качестве норм, с которыми они могли сравнивать свои текущие достижения: они не удовольствовались достижениями, не дотягивавшими до нормы.

Мы унаследовали именно эти гены. Следовательно, мы запрограммированы быть неудовлетворенными. Но теперь, когда мы справились с недостатком ресурсов, нам больше не нужно быть рабами своей природы. Несколько столетий назад мы решили оберегать слабых; точно так же мы можем устроить передышку и остановить непрерывную гонку за успехом. Основную проблему этой гонки можно сформулировать очень просто. Или вы его добьетесь, и в этом случае вздохнете с облегчением, – или потерпите неудачу. Но вашей цели невозможно добиться с легкостью и комфортом.

Общество, одержимое статусом, обречено на такое положение. Успех становится основным предметом мысли и разговора: у кого какая работа; сколько кому заплатят? Мы должны уйти от этого состояния.

Итак, должна ли конкуренция играть какую-то роль? Конечно, должна. Степень компетенции – необходимая мотивирующая сила, а система наград может использоваться, чтобы указать на то, что для нас ценно. Элемент соревнования придает жизни интерес, а игры с другими людьми скорее принесут радость, чем разовьют наши навыки самоизоляции. Игры – это общение, и потому они согласуются с нашей природой. Большинство физических видов спорта являются соревновательными, и гораздо интереснее играть в шахматы с достойным противником, чем с компьютером. Кроме того, огромное удовольствие наблюдать за тем, как соревнуются другие.

Более того, зачастую хороший способ улучшить свои собственные показатели – сравнить с какой-то контрольной величиной. В школах и больницах использование таких единиц измерения (результаты анализов, смертность после операций) может оказать значительную помощь. Но информация гораздо ценнее, если относится к абсолютной мере наших достижений в сравнении с достижениями других людей, а не к тому, какое место вы занимаете в какой-то иерархии.

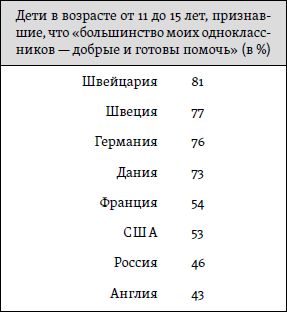

Мы говорим о разумном балансе, что означает гораздо меньшую одержимость своим положением в иерархии, нежели теперь. Ибо наша фундаментальная проблема сегодня – нехватка у людей чувства общности, представление о том, что жизнь – это главным образом конкурентная борьба. С такой философией неудачники переживают отчуждение и превращаются в угрозу для всех остальных, и даже победители не могут отдохнуть и расслабиться. С учетом вышесказанного неудивительно, что по многим параметрам Скандинавские страны – одни из самых благополучных в мире. В них, кстати, не такой высокий уровень самоубийств, и при этом есть ясное представление об общем благе. Как видно из таблицы выше, идеология сотрудничества, имеющаяся в стране, существенным образом отражается на качестве жизни детей.

Принятие рисков

До сих пор я говорил только о стимулах к труду. Но должны также быть стимулы, поощряющие риск. Когда правительства богатых стран встречаются на заседаниях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), они всегда говорят, что европейцы должны активнее становиться предпринимателями и идти на риск. Как я уже показал, стандартная экономическая теория не позволяет сказать, что один набор условий лучше, чем другой. С такой традиционной точки зрения подобные заявления ОЭСР не легитимны. Их, однако, легче оправдать с точки зрения счастья как цели, позволяющей сравнивать разные вкусы в зависимости от того, сколько счастья они принесут. В таком контексте предприниматели имеют ключевое значение.

Но что нам как обществу следует ждать от обычного гражданина – на какой риск он может пойти? Для большинства людей стремление к защищенности является центральной чертой их природы. Вот почему у нас есть социальные программы и, начиная со Второй мировой войны, правительства и центральные банки пытались амортизировать циклы спадов и подъемов. Конечно, было множество плохих политических программ – в некоторых европейских странах доход до сих пор гарантирован, даже если люди отказываются от имеющейся работы.

Но что это за безумие, если, становясь богаче, мы в то же время перестаем чувствовать себя защищенными и подвергаемся большему стрессу? Как заметил лорд Кейнс, "мы слишком долго учились бороться и стремиться, а не наслаждаться плодами борьбы". И защищенность, умиротворенный ум – это блага, которые должны прирастать, а не уменьшаться по мере того, как люди богатеют.

И все же многие из англо-американской элиты прославляют изменение и новизну как таковые. Хорошо только то, что "инновационно". Бюрократия радостно занимается реорганизацией государственных служб, забыв о том, как любая реорганизация разрушает основные каналы безопасности и доверия. Я полагаю, что англо-американцы должны многому научиться у старушки Европы, где лучше понимают ценность стабильности.