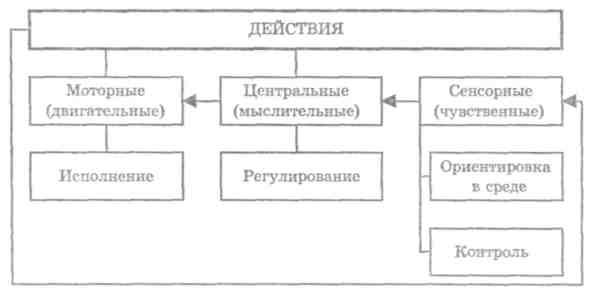

Рис. 1.5. Структура деятельности

фактам поведения можно отнести: 1) отдельные движения и жесты (например, поклон, кивок, сжимание руки), 2) внешние проявления физиологических процессов, связанных с состоянием, деятельностью, общением людей (например, поза, мимика, взгляды, покраснение лица, дрожь и т. п.), 3) действия, которые имеют определенный смысл, и, наконец, 4) поступки, которые имеют социальное значение и связаны с нормами поведения.

Поступок - действие, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей, т. е. его социальный смысл.

Главной характеристикой деятельности является ее предметность. Под предметом имеется в виду не просто природный объект, а предмет культуры, в котором зафиксирован определенный общественно выработанный способ действия с ним. И этот способ воспроизводится всякий раз, когда осуществляется предметная деятельность. Другая характеристика деятельности - ее социальная, общественно-историческая природа. Самостоятельно открыть формы деятельности с предметами человек не может. Это делается с помощью других людей, которые демонстрируют образцы деятельности и включают человека в совместную деятельность. Переход от деятельности, разделенной между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в ходе которой формируются психологические новообразования (знания, умения, способности, мотивы, установки и т. д.).

Введение в психологию

Деятельность всегда носит опосредованный характер. В роли средств выступают орудия, материальные предметы, знаки, символы (интериоризованные, внутренние средства) и общение с другими людьми. Осуществляя любой акт деятельности, мы реализуем в нем определенное отношение к другим людям, если они даже реально и не присутствуют в момент совершения деятельности.

Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как сознательно представляемому запланированному результату, достижению которого она служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход.

Деятельность - не совокупность реакций, а система действий, сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет смысл того, что делает человек. Базовые знания о деятельности, мотивах, навыках представлены в схемах.

Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т. е. ее результатом являются преобразования как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т. д. В зависимости от того, какие изменения играют главную роль или имеют наибольший удельный вес, выделяются разные типы деятельности (трудовая, познавательная, коммуникативная и т. п.).

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких уровней: верхний уровень - уровень особых видов деятельности, затем уровень действий, следующий - уровень операций, и наконец, самый низкий - уровень психофизиологических функций.

Действие - основная единица анализа деятельности. Действие - это процесс, направленный на достижение цели.

Действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания в виде постановки цели, и в то же время действие - это одновременно и акт поведения, реализуется через внешние действия в неразрывном единстве с сознанием. Через действия человек проявляет свою активность, стараясь достигнуть поставленной цели с учетом внешних условий.

Действие имеет подобную деятельности структуру: цель - мотив, способ - результат. Различают действия: сенсорные (действия по восприятию объекта), моторные (двигательные действия), волевые, мыслительные, мнеми-ческие (действия памяти), внешние предметные (действия

Ц2

направлены на изменение состояния или свойств предметов внешнего мира) и умственные (действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие компоненты действия: сенсорные (чувственные), центральные (мыслительные) и моторные (двигательные) (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Компоненты действия и их функция

Всякое действие представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких частей: ориентировочная (управляющая), исполнительная (рабочая) и контрольно-корректировочная. Ориентировочная часть действия обеспечивает отражение совокупности объективных условий, необходимых для успешного выполнения данного действия. Исполнительная часть осуществляет заданные преобразования в объекте действия. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при необходимости обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия.

Операцией называется конкретный способ выполнения действия. Характер используемых операций зависит от условий, в которых совершается действие, и опыта человека. Операции обычно мало осознаются или совсем не осознаются человеком, т. е. это уровень автоматических навыков.

Говоря о том, что человек осушествляет какую-то деятельность, нельзя забывать, что человек представляет собой организм с высокоорганизованной нервной системой, развитыми органами чувств, сложным опорно-двигательным

из

Введение в психологию

аппаратом, психофизиологическими функциями, которые являются и предпосылками и средствами деятельности.

Например, когда человек ставит перед собой цель что-то запомнить, он может использовать разные действия и приемы запоминания, но эта деятельность опирается на имеющуюся мнемическую психофизиологическую функцию: ни одно из действий заучивания не привело бы к желаемому результату, если бы человек не обладал мнемической функцией. Психофизиологические функции составляют органический фундамент процессов деятельности.

Сенсомоторные процессы - это процессы, в которых осуществляют связь восприятия и движения. В этих процессах различают четыре психических акта: 1) сенсорный момент реакции - процесс восприятия; 2) центральный момент реакции - более или менее сложные процессы, связанные с переработкой воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и выбором; 3) моторный момент реакции - процессы, определяющие начало и ход движения; 4) сенсорные коррекции движения (обратная связь).

Идеомоторные процессы связывают представление о движении с выполнением движения. Проблема образа и его роли в регуляции моторных актов - центральная проблема психологии правильных движений человека.

Эмоционально-моторные процессы - это процессы, связывающие выполнение движений с эмоциями, чувствами, психическими состояниями, переживаемыми человеком.

Интериоризация - это процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному действию.

Экстериоризация - это процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее действие.

Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как личности, - это общение, игра, учение и труд.

Уже отмечалось, что наши потребности толкают нас к действию, к активности. Потребность - это переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо. Состояния объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования, и называются потребностями. Голод, жажда, или потребность в кислороде - первичные потребности, удовлетворение которых жизненно важно для всех живых существ. Любое нарушение в балансе сахара, воды, кислорода или какого-либо другого нужного организму компонента автоматически приводит к появлению соответствующей потребности и к возникновению биологического импульса, который как бы толкает человека к его удовлетворению. Возникшее таким образом первичное побуждение вызывает серию координированных действий, направленных на восстановление равновесия.

Поддержание равновесия, при котором организм не испытывает никаких потребностей, называется гомеостазом. Отсюда гомеостатическое поведение - это такое поведение, которое направлено на устранение мотивации путем удовлетворения вызвавшей его потребности. Часто поведение человека вызывается восприятием определенных внешних объектов, действием каких-либо внешних раздражителей. Восприятие определенных внешних объектов играет роль стимула, который может быть таким же сильным и значительным, как и само внутреннее побуждение. Потребность в движении, в получении новой информации, новых стимулов (познавательная потребность), новых эмоций позволяет организму поддерживать оптимальный уровень активации, который позволяет ему функционировать наиболее эффективно. Эта потребность в стимулах изменяется в зависимости от физиологического и психического состояния человека.