1 2 3 4 5 10 15 30 60 90

Прошедшее время (в днях)

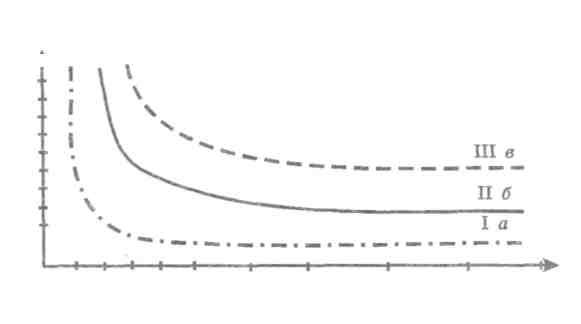

Рис. 3.1. Кривая забывания Эббингауза: а - бессмысленный материал; б - логическая обработка; в - при повторении

ханически заученной информации). Необходимо чаще повторять в первые дни после заучивания, т. к. в эти дни максимальны потери от забывания. Лучше так: в первый день - 2–3 повторения, во второй день - 1–2 повторения, в третий-седьмой день - по одному повторению, затем одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и почти полное забывание информации через неделю после сессии.

Забывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и происходящей после нее.

Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название проактивного торможения. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивное торможение, оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.

Когда мы отмечали, что забывание определяется временем, прошедшим после заучивания, то можно предположить очевидную зависимость: чем больше время нахождения информации в психике, тем глубже забывание. Но для психики характерны парадоксальные явления: пожилые люди (возраст - это временная характеристика) легко вспоминают о давно прошедшем, но столь же легко забывают только что услышанное. Этот феномен называется "законом Рибо", законом обратного хода памяти.

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования имеющейся информации. Забывается то, в чем нет постоянной потребности или необходимости. Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на информацию, полученную в зрелом возрасте.

Впечатления детства, двигательные навыки (езда на велосипеде, игра на гитаре, умение плавать) остаются достаточно устойчивыми в течение десятилетий, без каких-либо упражнений. Известен, впрочем, случай, когда человек, просидевший в тюрьме около трех лет, разучился завязывать не только галстук, но и шнурки на ботинках.

Забывание мсжгт быть обусловлено работой защитных механизмов нашей психики, которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, где они затем более или менее надежно удерживаются. Следовательно, "забывается" то, что нарушает психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение ("мотивированное забывание").

Формы воспроизведения:

• узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

• воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;

• припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

• реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

• эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Виды памяти В соответствии с типом запоминае-

мого материала выделяют следующие четыре вида памяти. Генетически первичной считают двигательную память, т. е. способность запоминать и воспроизводить систему двигательных операций (печатать на машинке, завязывать галстук, пользоваться инструментами, водить машину и т. п.). Затем формируется образная память, т. е. возможность сохранять и в дальнейшем использовать данные нашего восприятия. В зависимости от того, какой анализатор принимал наибольшее участие в формировании образа, можно говорить о пяти подвидах образной памяти: зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой. Психика человека ориентирована прежде всего на зрительную и слуховую память, отличающуюся большой дифференциацией (особо "память" на лица, ситуации, интонации и т. п.).

Практически одновременно с двигательной формируется эмоциональная память, представляющая собой запечат-ление пережитых нами чувств, собственных эмоциональных состояний и аффектов. Человек, которого сильно испугала выскочившая из подъезда собака, еще долго будет вздрагивать, проходя мимо (память страха, стыда, слепой ярости и т. п.). Высшим видом памяти, присущим только человеку, считается вербальная (иногда называемая

словесно-логической или семантической) память. С ее помощью образуется информационная база человеческого интеллекта, осуществляется большинство мыслительных действий (чтение, счет и т. п.). Семантическая память как продукт культуры включает в себя формы мышления, способы познания и анализа, основные грамматические правила родного языка.

2.1. Расстройства памяти

Память - одна из самых уязвимых способностей человека, ее многообразные нарушения весьма распространены. Как отмечал Ларошфуко: "все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум". Типичные расстройства памяти наглядно демонстрируют ее зависимость от всего комплекса личностных особенностей человека, а их анализ позволяет лучше понять память именно как психологический феномен.

Индивидуальные параметры человеческой памяти отличаются очень большим диапазоном, поэтому понятие "нормальная память" достаточно расплывчато. Например, ваши воспоминания вдруг становятся живее и резче, детальнее обычного, в них воспроизводятся самые мелкие подробности, вы и не подозревали, что все это "помните". В этом случае говорят о гиперфункции памяти, которая связана обычно с сильным возбуждением, лихорадочным волнением, приемом некоторых наркотиков или гипнотическим воздействием.

Нарушение эмоционального равновесия, чувства неуверенности и тревожности задают тематическую направленность гиперфункции памяти, которая принимает в этих случаях форму навязчивых воспоминаний. Мы непреодолимо вспоминаем (в самой яркой образной форме) свои крайне неприятные или позорные поступки. Изгнать подобные воспоминания практически невозможно: они возвращаются вновь и вновь, вызывая у нас чувство стыда и раскаяния ("память совести").

Гораздо чаще встречается ослабление функций памяти, частичная утрата способности сохранять или воспроизводить имеющуюся информацию. К самым ранним проявлениям ухудшения памяти относится ослабление избирательной репродукции, затруднения в воспроизводстве необходимого в данный момент материала (дат, имен, названий, терминов и т. п.). Затем ослабление памяти может принять форму прогрессирующей амнезии. Ее причины: алкоголизм, травмы,

склероз, возрастные и негативные личностные изменения, некоторые заболевания.

При амнезии вначале утрачиваются способности запоминать новую информацию, а затем последовательно сокращаются информационные запасы памяти. В первую очередь забывается то, что было усвоено совсем недавно, т. е. новые данные и новые ассоциации, затем утрачиваются воспоминания о последних годах жизни. Зафиксированные в памяти события детства, юности сохраняются гораздо дольше.

Быстрее люди утрачивают память, связанную с правилами сложных мыслительных действий, комплексных оценок, устойчивее всего манера держаться, походка и т. п.

Нарушение непосредственной памяти, или "корсаковский синдром", проявляется в том, что нарушена память на текущие события, человек забывает, что он только что сделал, сказал, увидел, поэтому накопление нового опыта и знаний становится невозможным, хотя прежние знания могут сохраняться.

Могут наблюдаться нарушения динамики мнестической деятельности (Б. В. Зейгарник): человек то хорошо запоминает, но спустя короткое время не может это сделать, например, человек заучивает 10 слов. И после 3-го предъявления - запомнил 6 слов, а после пятого - уже может сказать лишь 3 слова, после шестого - опять 6 слов, т. е. происходят колебания мнестической деятельности. Указанное нарушение памяти часто наблюдается у больных с сосудистыми заболеваниями мозга, а также после травмы мозга, после интоксикаций как проявление общей умственной истощаемости. Достаточно часто встречаются забывчивость, неточность усвоения информации, забывание намерений как следствие эмоциональной неустойчивости человека.

Выделяют также нарушения опосредованной памяти, когда опосредованные способы запоминания, например рисунки, символы, связанные с некоей информацией, не помогают, а затрудняют работу памяти, т. е. подсказки не помогают в этом случае, а мешают.

Если при полноценном функционировании памяти наблюдается "эффект Зейгарник", т. е. незавершенные действия запоминаются лучше, то при многих нарушениях памяти происходит и нарушение мотивационных компонентов памяти, т. е. незавершенные действия забываются.