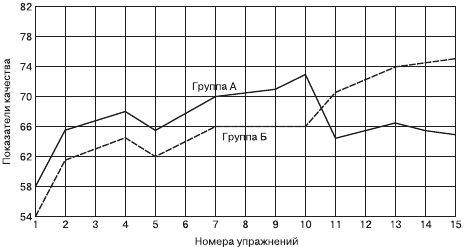

Рис. 17.1. Значение знания результатов упражнения (по М. В. Гамезо и И. А. Домашенко, с. 93): группа А – с оценкой качества; группа Б – без оценки качества. После 10-го упражнения группы поменялись местами

Оценка имеет большое воспитательное воздействие. Она всегда вызывает к себе определенное отношение, через нее человек формирует о себе мнение как об учащемся, личности. Человеку небезразличны отношение к нему других, даваемые ими оценки. Поэтому оценки способствуют формированию качеств личности, позиции человека по отношению к коллективу и обществу, повышают или снижают активность учащегося.

Однако чтобы оценка выполняла свои функции и играла образовательную и воспитательную роль, она должна удовлетворять следующим требованиям:

• осуществляться систематически, но без "перебора", так как большое количество парциальных (текущих) оценок, вытекающих из постоянного внешнего контроля, сковывает самостоятельность и инициативу учащихся, не позволяет развиться самоконтролю, не дает возможности удовлетворить потребность в самовыражении;

• быть объективной в смысле непредвзятости;

• носить дифференцированный характер в зависимости от прилежания, способностей и характера ученика; носить индивидуальный характер (чтобы ученик не мог прикрыться делами товарищей);

• быть разнообразной по форме.

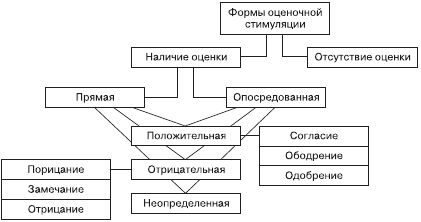

Различные формы оценочной стимуляции школьников учителем представлены на рис. 17.2.

Прямая оценка действий учащегося осуществляется учителем тогда, когда он сообщает свое мнение, обращаясь непосредственно к этому учащемуся. Опосредованная оценка связана с оценкой действий учащегося не самим учителем, а классом в целом или отдельными учениками. В целях активизации класса этот прием может быть эффективным при условии, что учитель после оценки класса даст свое разъяснение, выразив с этой оценкой согласие или несогласие.

Рис. 17.2. Формы оценочной стимуляции учащихся

Однако в ряде случаев имеет место скрытая форма опосредованной оценки, которая оказывает на учащегося негативное влияние. Например, учитель, не дав никакой прямой оценки ответу одного учащегося, после ответа другого говорит: "Это другое дело. Садись", и, обратившись к первому учащемуся, говорит: "Садись и ты". В этом случае первый ученик, видя, что одобрение получил лишь второй, расценивает отсутствие прямой оценки своих действий как порицание.

Отсутствие оценки, как прямой, так и опосредованной, оказывает отрицательное влияние на активность школьников, так как неоценивание одного на фоне оценивания других воспринимается как избирательное отрицательное отношение учителя к ученику, пренебрежение им, игнорирование его. Неоценивание ведет к формированию неуверенности в собственных силах, к формированию у учащегося представления о собственной неполноценности. Поэтому отсутствие оценки является самым худшим способом оценки, поскольку это воздействие педагога не ориентирует, а дезориентирует учащихся, вызывает у них снижение активности и целеустремленности. В этом случае учащийся вынужден строить собственную самооценку не на основе объективной оценки, а на субъективных истолкованиях намеков, ситуации, поведения учителя и одноклассников. Интонация, жест, мимика педагога приобретают при этом особое смысловое значение для ученика.

Согласие учителя с действием, поступком или ответом ученика является для последнего ориентацией в правильности совершаемого, стимуляцией его дальнейших усилий в том же направлении. В воспитательных целях, когда требуется более чуткое отношение к учащемуся, необходимо не только определение верности действия, но и эмоциональная поддержка, выражаемая в форме одобрения: "Смелее, смелее. Вот так", "Делай так и дальше, ты правильно делаешь" и т. п. Одобрение употребляется в отношении школьников, не уверенных в собственных силах, робких, слабо развитых.

Одной из форм отрицательных оценок является отрицание ответа или действия ученика, несогласие с ними. Однако, чтобы несогласие оказывало полезный стимулирующий эффект, оно должно носить мотивированный характер, т. е. учитель должен объяснить учащемуся причину своего несогласия, а также то, что должен сделать учащийся, чтобы решить поставленную задачу. Основные приемы отрицания – оперирование словами и фразами типа "Нет", "Не так делаешь", "Не то" – должны подкрепляться объяснением, подсказкой ученику, как правильно выполнить упражнение. В этом случае отрицание способствует перестройке мышления учащегося, переструктурированию имеющихся у него знаний в соответствии с логикой решения задачи.

Другими формами отрицательных оценок учителем поступков и действий учащихся являются различные виды порицания (упрек, осуждение). Действие порицания может быть двояким. Если оно раскрывает перспективу перед учащимся ("Смотри, какие у тебя способности! А ты их не реализуешь."), то является положительной стимуляцией учащегося, если же порицаются не только знания и умения учащегося, но и его интересы, способности, то порицание является отрицательной стимуляцией, ведущей к снижению потребностей, уровня притязаний и активности учащегося. Такой эффект может оказать, например, порицание: "Я же говорил тебе, что ничего не получится. Не с твоими способностями заниматься рисованием!" Кстати, чаще всего порицаются именно "бесперспективные" в глазах учителя учащиеся. За одинаково правильные ответы "перспективных" хвалят в два раза чаще, чем "бесперспективных"; за одинаковую неудачу "бесперспективных" ругают в три раза чаще, чем "перспективных".

Однако не всегда порицание приводит к такому результату. Учащиеся с высоким уровнем притязаний, уверенные в себе, после порицания могут еще больше мобилизоваться, чтобы доказать учителю, что с их точки зрения он не прав. Поэтому использование порицания, как и поощрения, требует от учителя учета индивидуальных психологических особенностей учащихся.

Поощрение и наказание

Действенными способами воздействия учителя на учеников являются поощрения и наказания.

Поощрение, как и наказание, воздействует не только на ученика, но и на класс, изменяя отношение его к ученику. В результате у ученика меняется самооценка, повышается или понижается уровень притязаний, активность, целеустремленность. Однако однозначной зависимости между поощрением и повышением активности, а также между наказанием и снижением активности нет. Поощрение может приводить и к снижению прилежания ученика, формированию у него отрицательных черт характера. Это происходит, например, при перехваливании, которое односторонне выпячивает достоинства учащегося и не фиксирует его внимания на недостатках, не развивает у него самокритичность: зачем ему стараться, когда он и так лучше всех в классе решает задачи или прыгает в высоту. Отсутствие к себе критического отношения отражается и на взаимоотношениях такого ученика с одноклассниками, способствует росту у него индивидуалистических тенденций, пренебрежительному отношению к товарищам. Чтобы противодействовать этой тенденции, учитель должен умело пользоваться и отрицательными формами оценок (табл. 17.1).

Поощрение может осуществляться как морально: похвалой, благодарностью, проявлением доверия, так и материально: награждения грамотой и призами и т. д. Дети стремятся быть замеченными и отмеченными учителем, они чувствительны к его похвале (особенно девочки). В связи с этим учителю нужно широко пользоваться такими формами поощрения, как доверие, расширение прав и обязанностей учащихся. Например, учитель говорит школьнику: "Я (или коллектив класса) хочу доверить тебе одно важное дело. Думаю, ты справишься с ним." Используя этот прием, учитель должен, конечно, знать, ценит ученик доверие учителя и коллектива или нет. Поощрением является и привлечение учителем школьника в качестве своего помощника, дежурного. Одной из форм поощрения является одобрение. Одобрять можно разными способами: словом, интонацией, мимикой, пантомимикой. Для создания мажорного настроя на уроке можно поощрять класс в целом авансом: "Вы молодцы! У вас у всех все получится!"

Одобрение может выражаться и в других нестандартных формах: аплодисментах класса, скандированном поздравлении какому-нибудь учащемуся, победившему в соревновании, в награждении шутливыми призами и подарками (при занятиях в кружках). Такие поощрения надолго запоминаются учениками, создавая у них устойчивый положительный эмоциональный фон.

Таблица 17.1. Эффективное и неэффективное поощрение