По данным С. В. Артамонова и Л. А. Коростылевой (2002), ожидания женщин, их установки на брак в большей степени оказываются не реализованными в браке, чем те же установки у мужчин. Нереализованными у женщин оказываются следующие ценности: духовная любовь, личная аккуратность партнера, нежность, внимательность, тактичность, умение прощать, принимать позицию партнера, ответственность, общность взглядов на воспитание детей, материальная обеспеченность, развитие, самосовершенствование, терпимость к взглядам других. У мужчин нереализованными ценностями были: духовная и физическая любовь, нежность, внимательность, чувство безопасности, тактичность, ответственность, здравомыслие, умение прощать и принимать позицию партнера, материальная обеспеченность. Как видно из этого перечня, причины неудовлетворенности браком у мужчин и женщин бывают сходными. Различна, однако, степень неудовлетворенности по одинаковым ценностям и количество нереализованных ценностей – у женщин их больше.

Ю. Е. Алешина (1985) отмечает, что как отечественные, так и зарубежные исследования показывают, что после рождения ребенка удовлетворенность браком супругов начинает уменьшаться. Пока ребенок маленький, распределение ролей устраивает обоих супругов: жена выполняет сугубо женские дела и обязанности, связанные семьей и домом, а муж – мужские, связанные прежде всего с работой. Однако когда ребенку исполняется 3-4 года и уход за ним уже не требует особых женских качеств, удовлетворенность браком снижается. Женщина после окончания отпуска по уходу за ребенком возвращается на работу и на нее ложится двойная нагрузка. Передача части забот по уходу за ребенком и домашних дел ограничивает свободу мужа, в том числе и в являющейся для него главной профессиональной деятельности, и вступает в противоречие со сложившимися в обществе стереотипами по распределению ролей в семье. Стремясь освободиться от давления жены, муж все больше погружается в состояние пассивности, жена же становится все более требовательной и директивной. Таким образом, позиции и того и другого члена семьи вступают в противоречие с гендерными установками, они как бы меняются ролями: жена становится активной, а муж – пассивным.

В. Е. Семенов (1988), исследовавший, как складывалась личная жизнь представителей творческих профессий (писателей, поэтов, художников) XIX в. и более раннего времени, выявил, что браки двух представителей разных видов искусства, которые увлечены своим творчеством, не очень удачны. Более удачно складывалась семейная жизнь, в которой муж выполнял роль лидера, а жена – его преданного помощника, т. е. когда женщина жертвовала, как теперь принято говорить, своей самореализацией (хотя, может быть, помогать мужу творить и есть для таких женщин самореализация, как у других – воспитывать детей, образцово вести хозяйство? Ведь не может быть самореализации "вообще", она связана с конкретной направленностью человека, конкретными целями, которые он ставит перед собой).

Неудачи мужчин и женщин в строительстве семьи обусловлены, считает У. Харли (1992), незнанием потребностей друг друга, а постоянная неудовлетворенность хотя бы одной из потребностей приводит к внебрачным связям.

Обнаружено, что неудовлетворенность браком и супружеские разногласия связаны с личностными особенностями мужа и жены, в частности – с высоким уровнем психотизма у обоих супругов (H. Eysenck, J. Wakefield, 1981), с различиями в уровнях экстраверсии, нейротизма и лжи по опроснику Айзенка (R. Russell, P. Wells, 1991), с высоким нейротизмом у обоих супругов и с низким уровнем контроля над импульсами у мужей (E. Kelly, J. Conley, 1987; R. Russell, P. Wells, 1994). В то же время Г. Айзенк и Г. Вильсон (H. Eysenck, G. Wilson, 1979) показали, что удовлетворенность браком бывает и тогда, когда различия между женой и мужем по нейротизму соответствуют средней разнице между женщинами и мужчинами для широкого круга населения.

Любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном направлении.

А. де Сент-Экзюпери

Недовольство друг другом выливается у обоих супругов во взаимные и стандартные упреки, имеющие, однако, разное содержание в зависимости от пола: "Ты не умеешь вести хозяйство". – "А ты не в состоянии вбить в стену гвоздь". – "Ты не думаешь о семье, а думаешь только о нарядах". – "А ты не в состоянии обеспечить семью". – "Ты слишком много болтаешь с подружками". – "А ты полжизни проводишь у телевизора на диване".

19.11. Кризисы в семейных отношениях

К. Разбалт с соавторами (Rusbult et al., 1987) отмечают три типа поведения супругов при кризисах семейных отношений. В одном случае они демонстрируют лояльность: ждут, когда ситуация улучшится. Проблемы слишком болезненны, чтобы их можно было обсуждать, а риск развода слишком велик, поэтому лояльный партнер набирается терпения и надеется на улучшение отношений. В другом случае партнер или партнеры демонстрируют полное равнодушие; они игнорируют супруга, не разговаривают с ним и позволяют отношениям ухудшаться еще больше. Такой тип поведения больше характерен для мужчин. Наконец, третья категория супругов "озвучивает" свои тревоги и предпринимает активные и разнообразные действия для улучшения отношений: обсуждают проблемы, обращаются за советами и пытаются измениться.

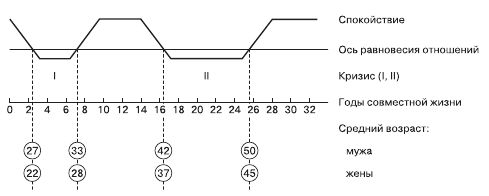

Сроки кризисов семейных отношений приводит С. Кратохвилл (1991): первый кризис наступает на 3-7 году совместной жизни (для мужчин это возраст 2733 года, а для женщин – 22-28 лет), второй – через 17-25 лет совместной жизни (для мужчин – в возрасте 42-50 лет, для женщин – в 37-45 лет) – см. рис. 19.4. По С. Кратохвиллу, важен не возраст мужчины и женщины, а стаж их совместной жизни.

Рис. 19.4. Развитие кризисов в семейных отношениях

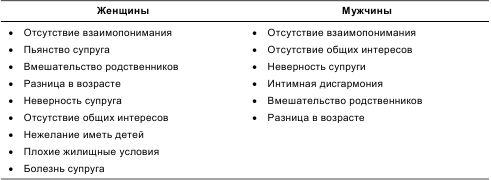

Разрыв связей – это не одномоментное событие, а процесс, который включает в себя ряд стадий: возбужденную сосредоточенность на потерянном партнере, депрессию и, наконец, эмоциональное разъединение, после чего человек возвращается к нормальной жизни (Hazan, Shaver, 1994). Даже если к моменту развода партнеры уже давно охладели друг к другу, нередко они испытывают желание быть рядом с бывшим партнером. По прошествии нескольких лет или месяцев люди с большим сожалением вспоминают о том, что отвергли чью-то любовь, чем то, что сами были отвергнуты. Они испытывают чувство вины за то, что заставили кого-то страдать. Рассмотрим данные, полученные Л. А. Коростылевой (2000) при исследовании причин разводов (табл. 19.6).

Таблица 19.6. Причины разводов у женщин и мужчин

Другие авторы отмечают также, что у женщин часто причиной развода являются их конфликты со свекровью, у мужчин – неумение жены вести хозяйство.

Риск развода зависит от того, кто вступает в брак и с кем (Fergusson et al., 1984; Myers, 2000; Tzeng, 1992). Как правило, люди не разводятся, если они:

♦ вступили в брак после 20 лет;

♦ оба выросли в стабильных и полных семьях;

♦ были долго знакомы до свадьбы;

♦ имеют хорошее образование и их уровни образования примерно одинаковы;

♦ имеют хорошо оплачиваемую, стабильную работу;

♦ живут в небольшом городе или на ферме;

♦ не вступали до брака в сексуальные отношения и им не пришлось вступать в брак, потому что должен был родиться ребенок;

♦ верующие;

♦ одного возраста, одной веры и имеют одинаковое образование.

Само по себе ни одно из этих условий не является жизненно важным для стабильного брака. Но если не соблюдено ни одно из них, развод практически неизбежен. Если же соблюдены все, весьма вероятно, что супруги доживут вместе до самой смерти.

Майерс Д., 2004, с. 551.

Женщины при разводе сильно переживают, что их больше не любят, что они плохие матери. Они воспринимают более эмоционально трудности развода, часто негодуют по поводу того, что их бывшие мужья освобождены от всякой ответственности за детей. Их возмущает, что они перегружены бытовыми проблемами и ответственностью за воспитание детей, в то время как их бывшие мужья вольны жить, как им хочется. Однако, несмотря на это, женщины скорее приходят к психологическому равновесию. Мужчины на некоторое время "забываются", "бегут от себя", погружаясь в свое хобби, но затем испытывают длительную неудовлетворенность. Многие мужчины завидуют своим бывшим женам и испытывают приступы враждебности к ним, так как им остались дом, квартира, дети (E. Hetherington et al., 1977).