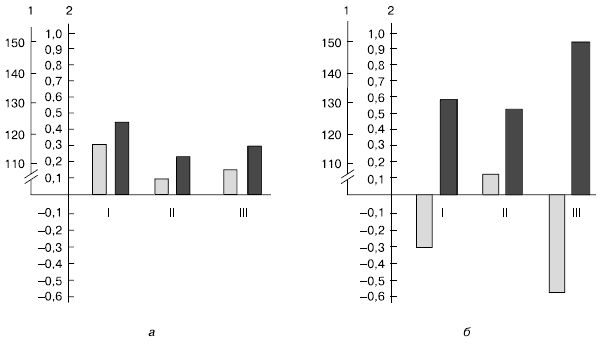

Рис. 12.1. Влияние адаптации к "опасности" на ЧСС и на качество выполнения физических упражнений. По вертикали: шкала 1 - ЧСС перед выполнением упражнений (ударов в минуту), черные столбики; шкала 2 - разница между оценками за качество выполнения упражнения со страховкой и без страховки (баллы); по горизонтали: I - выполнение опасного упражнения № 1 без страховки (до адаптации); II - то же упражнение после адаптации; III - выполнение опасного упражнения № 2, к которому адаптация не проводилась; а - испытуемые с высоким уровнем смелости; б - испытуемые с низким уровнем смелости

Значит, предположения психологов и педагогов о возможности развивать смелость оказались слишком оптимистичными. На основании исследования Н. Д. Скрябина можно сделать вывод о способности лиц с низким уровнем смелости адаптироваться к конкретной опасной ситуации, однако переноса этой адаптированности на другие опасные ситуации не происходит.

Большая роль в такой адаптации и устранении или ослаблении чувства страха должна принадлежать методам психорегулирующей тренировки, внушенному сну, медикаментозным средствам. Кроме того, педагоги должны проводить большую профилактическую работу, не допуская возникновения у обучающегося необоснованного страха только из-за того, что он не знаком с ситуацией, деятельностью, слабо подготовлен к ней или не уверен в успешности ее выполнения.

В. Г. Темпераментова [1982] опробовала на школьницах старших классов ряд приемов, помогающих снизить переживание страха при выполнении физических упражнений:

• постепенное повышение сложности препятствия, которое нужно преодолеть;

• расчленение упражнения на части и выполнение их в облегченных условиях (на полу, на невысокой опоре и т. д.);

• разучивание специальных и подготовительных упражнений, создающих уверенность в выполнении и основного упражнения;

• обеспечение страховки на первых шагах разучивания упражнения;

• приведение в пример одноклассников, легко и непринужденно справившихся с упражнением;

• включение "опасных" элементов в эстафеты-соревнования;

• исключение нетактичных замечаний с подчеркиванием боязни учащихся;

• ободрение учащихся, внушение им уверенности в том, что они сумеют выполнить упражнение.

Последний прием очень важен для придания смелости маленьким детям при катании на коньках, на лыжах, при освоении езды на велосипеде. Когда я учил своего пятилетнего сына съезжать с горки на лыжах, произошел следующий эпизод. Несколько попыток спуститься без падений у него были неудачными. Тогда я сказал сыну: "Съезжай, я уверен, что сейчас ты не упадешь". Попытка оказалась успешной, сын удержался. И вот перед следующей попыткой он сам попросил: "Папа, скажи еще раз, что я не упаду".

Другим примером является обучение детей езде на двухколесном велосипеде. Сначала родители поддерживают сзади велосипед, а затем незаметно для ребенка его отпускают - и ребенок едет самостоятельно. Но стоит ему только обернуться и узнать, что его больше не страхуют, как он тут же заваливается. В этот момент очень важно убедить ребенка, что он с самого начала ехал без страховки. Если он в это поверит, то проблема обучения решена.

Формирование настойчивости и целеустремленности. Настойчивость развивается на основе воспитания у ребенка, начиная с дошкольного возраста, умения доводить до конца выполнение посильных заданий. Положительную роль в воспитании настойчивости и целеустремленности играют значимые цели и осознание долга и ответственности за порученное дело. Самое главное - научить ребенка не прекращать целенаправленных усилий при возникновении препятствий.

…

Воспитание настойчивости невозможно отделить от формирования и развития потребностно-мотивационной сферы. Поэтому… начинать самовоспитание настойчивости надо с решения повседневных учебных заданий и семейных поручений. Только после этого можно переходить к каким-то специально придуманным упражнениям. Формирование настойчивости связано также с эмоционально-волевой сферой личности [а разве сама настойчивость не является частью волевой сферы? - Е. И.]. Поэтому ученику надо сообщить приемы воспитания воли и помочь ее развить и укрепить. Однако нежелательно, чтобы воспитание настойчивости было связано только с чувством напряжения, а порой и мучительного преодоления внешних и внутренних трудностей. Надо стараться всячески облегчить [?! - Е. И.] задачу ученика, помогая ему сформировать внутренние мотивы деятельности, далекую перспективу личности, умение управлять своим вниманием, вызывать положительные эмоции. Они не только существенно помогут процессу самовоспитания, но и сделают его в определенной мере приятным.

Воспитание настойчивости непосредственно связано с формированием других черт характера: активности, организованности, упорства, уверенности в себе, сознательности (избегания "сизифова труда") и др.

Степанов В. Г. Психология трудных школьников. М., 1997. С. 184–185

Часто возникает конфликт между долгосрочной доминантой, отражающей целеустремленность ребенка, и ситуативными интересами, желаниями, потребностями, снижающими его активность. В связи с этим необходимо знать основные пути поддержания целеустремленности.

Конкретизация цели и перспектив деятельности. Это положение имеет особое значение в учебном и тренировочном процессе. Поэтому каждое занятие нужно проводить таким образом, чтобы учащиеся упражнялись не "вообще", а овладевали конкретным материалом. Нужно добиваться, чтобы, уходя с занятий, учащиеся как можно чаще сознавали, что они чего-то достигли, продвинулись вперед.

Неопределенность цели и ситуации снижает степень мобилизованности и старательности, приводит к уменьшению работоспособности.

Цель, которую ставит перед собой учащийся, не всегда совпадает с целями и задачами преподавателя. Такое совпадение желательно, но на первых этапах учебного процесса порой труднодостижимо. Дело в том, что школьники первоначально руководствуются конкретными ближайшими мотивами деятельности. Для воспитания целеустремленности учителю не следует в таких случаях пренебрегать этими мотивами. Наоборот, их надо использовать для формирования положительного отношения школьников к учебному процессу, а более серьезные учебные задачи выдвигать постепенно, по мере прогрессирования ученика.

Разнообразие средств, форм и методов проведения учебных занятий. Длительная и порой однообразная тренировочная работа, повторяющаяся изо дня в день, приводит к развитию хронических состояний монотонии и психического пресыщения, которые не только снижают эффективность занятий, но и уменьшают настойчивость и целеустремленность. В связи с этим для поддержания целеустремленности необходимо разнообразить средства, формы и методы проведения учебных и тренировочных занятий. Известно, например, что увлекательный материал и запоминается лучше, и закрепляет интерес к учению, а протекание биохимических процессов в организме спортсмена после тренировочных занятий зависит от его настроения и от отношения к занятиям: при положительных эмоциях сдвиги в протекании этих процессов бывают большими.

Через удовлетворение, получаемое от занятий, формируется удовлетворенность всем учебным процессом, которая поддерживает целеустремленность. В этом случае и неудачи, неизбежные при достижении отдаленной по времени цели, будут переживаться учащимися не так остро и, следовательно, окажут меньшее отрицательное влияние на формирование целеустремленности.

Конечно, ради погони за эмоциональной привлекательностью занятий их не следует превращать в развлекательное мероприятие. Однако и игнорировать этот фактор нельзя. Поэтому преподаватель должен, не теряя содержательности занятий, тщательно продумывать чередование средств и методов их организации.

Соблюдение принципа доступности. Целеустремленность поддерживается достижением поэтапных целей. В связи с этим для развития волевой сферы личности необходимо предъявлять преодолимые трудности. Один из специалистов в области программированного обучения, Б. Ф. Скиннер, считает, что уровень трудности всегда должен быть достаточно низким, чтобы обеспечить непрерывность получения учащимися подкрепляющих стимулов, т. е. достижение успеха. Большинство ученых, однако, высказываются за оптимальную трудность заданий, которая заставит прилагать определенные волевые усилия. Слишком легкое задание неэффективно для поддержания целеустремленности и воспитания настойчивости. Однако и чрезмерно трудное задание может вызвать чувство разочарования, утрату веры в свои силы. Оптимальная же трудность, находящаяся вблизи верхней области трудности, подстегивает учащихся к большей мобилизации возможностей, бросает вызов самолюбию и стимулирует активность учащихся, направленную на преодоление трудности.

Использование эффекта соперничества. В определенные моменты учебного процесса для поддержания целеустремленности и повышения настойчивости целесообразно использовать эффект соперничества. Наиболее простым способом его достижения является соревновательный метод. Можно, например, сообщить учащимся, что в предыдущей группе предложенную программу успешно усвоили все учащиеся, или сказать: "В параллельном классе решают ту же задачу. Посмотрим, какой класс лучше справится с этим заданием". Усиление мотива такими способами повысит настойчивость, создаст новый эмоциональный заряд для поддержания целеустремленности.