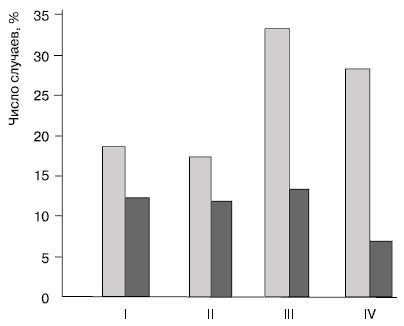

Рис. 7.6. Соотношение случаев более высоких оценок выраженности своего упорства и более высоких оценок выраженности своей настойчивости в разных возрастных группах: I - школьники младших классов, II - школьники средних классов, III - школьники старших классов, IV - студенты

И это тоже нельзя считать случайностью. Проявить упорство легче, чем настойчивость, и по мере взросления понимание этого становится, очевидно, все отчетливее. Это, кстати, является основанием для разведения упорства и настойчивости как разных, хотя и "родственных" волевых качеств.

В другой работе (Е. П. Ильин, Нгуен Ки Тыонг [1999]) выявлено, что оценка уровня своих упорства и настойчивости связана со склонностью субъектов к тому или иному стилю руководства. "Автократами" то и другое волевое качество оценивается выше, чем "демократами", а последними - выше, чем "либералами". При этом если у "автократов" разницы между оценками уровня выраженности своего упорства и настойчивости практически не было, то у "демократов", и особенно у "либералов", оценка своего упорства оказалась выше, чем оценка своей настойчивости.

Эти данные тоже свидетельствуют о том, что упорство и настойчивость предстают в сознании субъектов как разные волевые проявления.

В пользу возможности дифференцированного оценивания субъектами своих волевых качеств говорит и факт отсутствия корреляции между оценкой своей физической смелости и оценками своих терпеливости, упорства и настойчивости. В то же время оценки своих настойчивости и упорства, в отличие от оценки своей терпеливости, оказались связанными с оценкой своей социальной смелости. И это тоже логично, так как и проявление настойчивости, и проявление упорства во многих ситуациях (например, при противодействии людей, стоящих выше рангом) требует проявления именно социальной смелости.

Отмечу, что достоверная связь между оценками своей физической и социальной смелости имела место, но она оказалась не столь высокой, как можно было ожидать.

Таким образом, создается впечатление, что хотя во многих случаях "родственные" волевые качества и дифференцируются внутри группы (например, в одной группе - терпеливость, упорство, настойчивость, а в другой группе - физическая и социальная смелость и, возможно, решительность, т. е. качества, характеризующие самообладание) по жизненным проявлениям этих качеств, однако в меньшей степени, чем дифференцируются группы волевых качеств между собой.

Обобщенность же оценивания в основном проявляется в отношении "родственных" волевых качеств за счет общей для них нейродинамической основы (комплекса типологических особенностей свойств нервной системы) и связи с одной и той же личностной особенностью (например, с мотивацией достижения). Отсюда и высокие корреляции между собственными оценками этих волевых качеств.

Этот вывод можно подкрепить и данными других авторов. Так, Е. С. Махлах и И. А. Раппопорт обнаружили высокие корреляции между взаимооценками целеустремленности, настойчивости, организованности, ответственности (все они зависимы друг от друга, а главным образом - от базового мотивационного фактора - целеустремленности). В исследовании Н. И. Александровой и Т. И. Шульги во всех возрастных группах школьников упорство оказалось связанным с дисциплинированностью, настойчивостью и организованностью, т. е. опять-таки со сходными волевыми проявлениями.

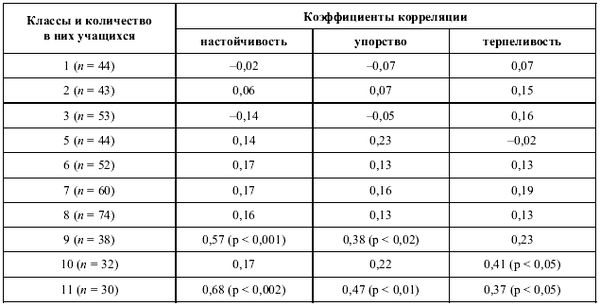

Подводя итог, можно констатировать, что в большинстве случаев оценки своих волевых проявлений "по жизненным показателям" (с помощью опросников) довольно объективны, хотя нельзя отрицать и вмешательство в них элемента субъективности и эффекта обобщенности. Это заключение в большей степени относится к школьникам старших классов и взрослым. Именно со старшего школьного возраста, когда начинает проявляться критичность в оценке собственных возможностей, обнаруживаются многие факты, которых не было в более раннем возрасте, в частности - совпадение у учащихся оценок своей настойчивости и упорства с оценкой этих волевых качеств, данной учителями, возникновение корреляции между успеваемостью и собственными оценками этих волевых качеств (Е. К. Фещенко; см. табл. 7.5).

Таблица 7.5. Связь оценок своих волевых качеств со среднегодовым баллом школьной успеваемости

Полученные в исследованиях данные позволяют сделать заключение и о степени объективности оценки волевых качеств сторонними наблюдателями. Как видно из результатов исследования Е. С. Махлах и И. А. Раппопорт, взаимооценки различных волевых проявлений оказались у учащихся весьма обобщенными, так как между всеми оценивавшимися проявлениями воли обнаружились тесные корреляции. Не случайно оценка каждого волевого проявления, данная учащимися, имела тесную связь с суммарной оценкой волевых качеств учащихся, данной учителями.

С другой стороны, суммарная оценка волевых качеств учащихся, данная учителями, не обнаружила связи с величиной волевого усилия, измерявшегося экспериментальным путем (удержание максимального усилия на динамометре). Причина этого, очевидно, в том, что волевые качества учащихся оценивались по проявлению ими интеллектуальных волевых усилий, а не физических. Учителя просто не наблюдают на уроках физических усилий учащихся. Поэтому и в работе Е. К. Фещенко не была выявлена корреляция между оценкой, данной учителями терпеливости учащихся, и оценкой у себя этого волевого качества учащимися.

Все это свидетельствует о том, что у учителей нет реального представления о данном волевом качестве.

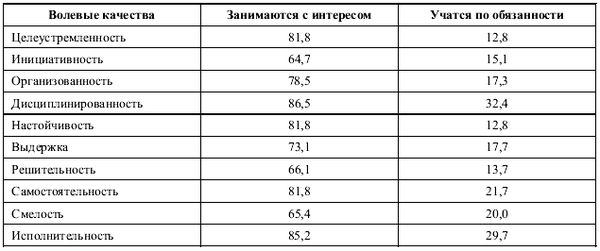

Хорошей иллюстрацией необъективности и обобщенности оценок волевых качеств со стороны являются полученные А. И. Высоцким [1970] данные о проявлении в учении волевых качеств (в основном, по оценкам учителей) учащимися с разным отношением к учению (табл. 7.6).

Таблица 7.6. Проявление в учении волевых качеств учащимися с разным отношением к учению (в процентах от общего числа изученных учащихся)

В этих данных удивляет подавляющее преимущество в оценках проявления всех волевых качеств первой группой учащихся, хотя ряд волевых проявлений (смелость, решительность) не имеют прямого отношения к процессу обучения. Кроме того, еще неизвестно, кто более волевой - тот, кто ходит в школу без особого желания учиться, т. е. постоянно принуждает себя, или тот, кому в связи с интересом к учению и не требуется особого проявления волевых усилий.

7.6. Классификации волевых качеств

Как отмечает В. К. Калин [1983], возникло положение, о котором можно сказать: сколько авторов, столько и классификаций. Например, Ф. Н. Гоноболин [1973] разделил волевые качества на две группы, связанные с активностью и с торможением нежелательных действий и психических процессов. К качествам первой группы он относил решительность, смелость, настойчивость и самостоятельность; к качествам второй - выдержку (самообладание), выносливость, терпение, дисциплинированность и организованность. Правда, при этом Ф. Н. Гоноболин добавлял, что невозможно все волевые качества личности строго разделить на две группы в зависимости от преобладания процессов возбуждения и торможения. Иногда, подавляя одни действия, человек проявляет активность в других. И этим отличаются, с его точки зрения, дисциплинированность и организованность.

В. И. Селиванов объективным основанием для разграничения различных волевых качеств тоже считал динамику процессов возбуждения и торможения.

В связи с этим он делил волевые качества на вызывающие, усиливающие или ускоряющие активность, и на тормозящие, ослабляющие или замедляющие ее. К первой группе он относил инициативность, решительность, смелость, энергичность, храбрость; ко второй группе - выдержку, выносливость, терпеливость. Кроме того, он делил, исходя из сформировавшейся в общественном сознании традиции, волевые свойства личности на положительные и отрицательные. Однако многие названные им волевые свойства личности (выносливость, критичность, беспринципность, бесплановость, мнительность, импульсивность, пассивность) вряд ли можно отнести к таковым, а малодушие и целеустремленность являются собирательными волевыми терминами.