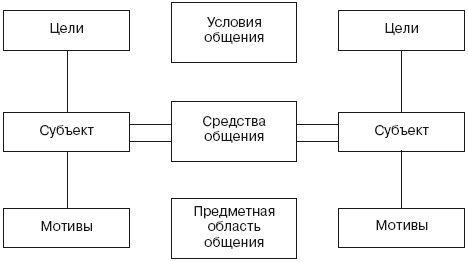

Ситуация представляет собой определенный фрагмент практической деятельности преподавателей, некоторое реальное наблюдаемое явление или событие, совокупность обстоятельств, положение дел во всем богатстве их конкретности. В большинстве имеющихся определений под ситуацией понимается сочетание значимых компонентов системы в определенный момент ее функционирования и развития. К числу таких компонентов можно отнести способ взаимодействия участников ситуации, предметную область и условия общения, т. е. те базовые характеристики общения, которые выделены Н.П. Ерастовым . Если немного модифицировать предложенные им теоретические представления, то можно с помощью рис. 1 составить следующее схематическое описание психологической структуры ситуации:

Рис. 1. Психологическая структура ситуации педагогического общения

В целом понятие "ситуация" имеет множество характеристик: это фрагмент бытия, в состав которого входит человек; система событий, являющихся причиной того или иного поведенческого акта, и др. Таким образом, ситуация – система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и опосредствующих его активность.

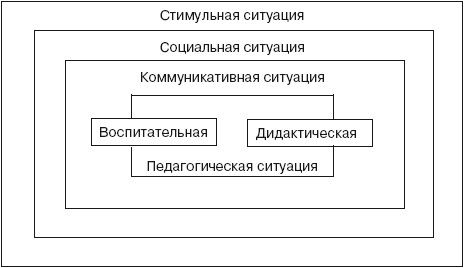

Выделяя понятие "система", можно говорить о психологическом механизме порождения ситуации, действующем как единое целое. Например, социальная система, в том числе и педагогическая, проявляется во множестве ситуаций, по которым распознаются принципы ее действия. Педагогическая ситуация может быть рассмотрена как разновидность социальных ситуаций. Термин "педагогическая ситуация" указывает на предметную деятельность, в рамках которой анализируется ситуация. В учебно-воспитательном процессе она выступает и инструментом его организации, и средством диагностики эффективности взаимодействия воспитателя и воспитуемого. Исходя из общего определения ситуации, педагогическую ситуацию можно понимать как совокупность условий ее протекания, предметной области ее содержания, средств общения, мотивов и целей субъектов педагогической деятельности.

В отличие от очень широких определений педагогической ситуации как ситуации обучения и воспитания учащихся теоретическую и практическую ценность имеют определения, в которых раскрывается конкретное содержание данного типа ситуаций, например такие, которые можно использовать в целях накопления и обогащения позитивного, социально полезного опыта учащихся. В учебно-воспитательном процессе они либо возникают сами, либо преднамеренно создаются педагогом ("метод взрыва" А.С.Макаренко, "методика перелома отношений" А.Ю.Гордина), или такие, которые имеют признаки открытости, информационной неструктурированности, изменчивости, многомерности, сложности и динамичности происходящего и свидетельствует о том, что ситуации в педагогическом процессе – чрезвычайно сложное образование. К отмеченным признакам следует отнести еще один, который говорит о том, что "ситуация лишь тогда становится педагогической (приобретает педагогическую функцию), если она связана с формированием, развитием, воспитанием ученика". Интересна воспитательная ситуация как взаимодействие педагога и учащихся, в ходе которого поведение одних обусловливает определенные действия других. Учитель реализует педагогические функции в конкретных условиях учебно-воспитательной работы. Совокупность этих условий, сложившихся в данный момент, и образует педагогическую ситуацию, в которой проявляются отношения, характерные для взаимодействия учителя и учащихся, к целям обучения, воспитания и развития. В целом же соотношение рассмотренных разновидностей ситуаций можно представить следующим образом (см. рис. 2).

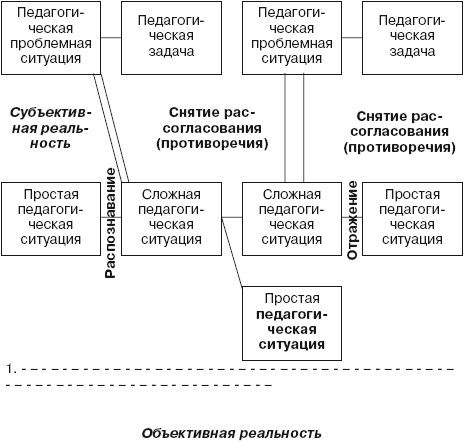

Ход мыслительной деятельности учителя направлен, в частности, на поиск причин затруднений в его работе и способов их устранения. Таким образом, педагогическая ситуация – сложная по объективным параметрам (динамичность, полифункциональность, неожиданность и т. д.) – становится для педагога проблемной либо непроблемной по субъективному основанию. Учитель, вырабатывающий решение, действует не непосредственно на базе объективных характеристик ситуации, а на основе восприятия и понимания всей сложной педагогической ситуации.

Педагогическая проблемная ситуация – это психическое состояние познавательного и практического затруднения субъекта педагогической деятельности. Основными параметрами такого типа ситуации являются необъективность, неопределенность, острота. Проблемная ситуация оказывается для педагога острой в силу, во-первых, неожиданности ее возникновения; во-вторых, переживания значимости происходящего события; в-третьих, необходимости быстрого и правильного ее решения; в-четвертых, отсутствия алгоритма оптимального действия; в-пятых, затруднений в получении обратной связи.

Рис. 2. Классификация ситуаций

Суть педагогической проблемной ситуации – переструктурирование объективной педагогической ситуации в проблемную (субъективную). Любая педагогическая проблемная ситуация может быть разрешена, если сделать ее более определенной, снять с нее высокую степень неопределенности; если выработано педагогическое решение о способе адекватного устранения установленного противоречия. В связи с этим необходимо прежде всего получение достаточной информации о содержании возникшего затруднения. Для того чтобы у учителя возникла проблемная ситуация, ему нужно установить, обнажить противоречия. Поиск средств "снятия" противоречия приводит в движение прежние знания педагога, активизирует его профессиональное мышление. Побуждает к деятельности лишь осознанное противоречие, заостряемое учебной средой, поведением, вопросами и репликами учеников. Анализ педагогической проблемной ситуации предшествует формулированию учителем педагогической задачи, которую требуется решить, чтобы снять возникшее противоречие. Схематично данный процесс можно представить с помощью рис. 3.

Рис. 3. Соотношение сложной педагогической ситуации и педагогической проблемной ситуации

Знание психологической природы проблемной ситуации позволяет определить причины ее возникновения, место и роль ее в осуществлении профессиональной педагогической деятельности. В работах по исследованию практического мышления учителя отмечено, что возникновение проблемной ситуации обусловлено опытом субъекта, спецификой его восприятия, мышления, понимания, особенностями личностного отношения к происходящему и т. п. На основании такого подхода становится ясно, что для педагога не всякая задача выступает как проблема, определяющая направление процесса мышления. Да и само существование задачи в педагогической деятельности специфично.

Задача в педагогической деятельности не ставится и не формулируется. Педагогическая задача для учителя является структурной единицей профессионального мышления, которая как бы аккумулирует перед учителем все содержание предстоящего процесса обучения. Задача предстает сначала в идеальной форме, а затем переходит в действительный учебный процесс, составляя целостный учебно-познавательный акт. Для того чтобы педагогическая задача выполняла столь важную функцию в мышлении учителя, необходимо уметь ставить и оперативно решать ее на всех этапах деятельности школьного педагога. Степень вероятности возникновения проблемной ситуации для конкретного педагога остается очень неопределенной.

Понимание учителем природы педагогической ситуации создает возможность преодоления противоречий. Он познает полноту педагогической ситуации, постигая ее скрытые противоречия как основную движущую пружину явления. Так достигается более глубокое понимание педагогического явления, имеющего динамичную, изменчивую природу. Преподаватель становится профессионалом, если ему понятны события, т. е. когда он проникает в противоречия явлений и применяет адекватные средства их разрешения.

Педагогическая ситуация в скрытой форме может быть рассмотрена как педагогическая проблемная ситуация, если принять во внимание, что она является важным материалом для диагностики и развития мышления учителя, характеризуется состоянием интеллектуального затруднения субъекта педагогической деятельности.

Учитель, общаясь с учениками, решает разнообразные педагогические задачи. Готовясь к занятию, он представляет себе группу детей, подыскивает задания разной степени сложности; в процессе обучения перед ним стоит задача организовать класс, управлять его учебно-познавательной деятельностью. В такой работе пока еще нет проблемной ситуации. Она возникает, когда в деятельности педагога появляется рассогласование, и он испытывает потребность его устранения.