Современное российское образование: от когнитивно-ориентированной к личностно-ориентированной образовательной парадигме

Для того чтобы определить механизмы влияния образования на формирование личности, необходимо определить, что есть образование. В современной психолого-педагогической литературе образование трактуется следующим образом:

– образование – процесс, направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности (А.Г. Асмолов);

– образование – процесс и результат целеполагаемой, педагогически организованной и планомерной социализации человека (Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский);

– образование – созидание человеком образа мира в себе самом путем активного полагания себя в мире предметной, социальной и духовной культуры (АА. Вербицкий);

– образование – механизм овладения культурой (П.Г. Щедровицкий).

Выявить сущностный статус образования можно лишь отнесясь к нему как феномену культуротворчества. Культура и образование тесно связаны друг с другом. Культурный человек – это образованный человек. "Образование как обучение, воспитание, формирование является основной культурной формой человеческого существования, оно лежит в его основе. Без передачи культурных образцов и способов взаимодействия человека с миром, осуществляемых в образовательном пространстве, невозможно представить человеческую жизнь" [10. – С. 13]. Образование выступает не только средством трансляции культуры, но и само формирует новую культуру, развивает общество.

Благодаря реформе российского образования активизировался интерес к идеям культурно-исторического подхода развития человека. Педагогическая деятельность определяется как "особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, на создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению социальных ролей в обществе" [9. – C. 24]. Стратегией поиска педагогических технологий становится стратегия построения развивающего образа жизни, различных обучающих и воспитывающих сред. В современном российском обществе формируются новые ценности – ценности саморазвития и самообразования, которые стали основой личностно-ориентированного образования.

Специалист-предметник уже не способен удовлетворить запросы современной педагогической практики. Требуется педагог-профессионал, который, "во-первых, является субъектом педагогической деятельности, а не носителем совокупности научных знаний и способов их передачи; во-вторых, ориентирован на развитие человеческих способностей, а не только на трансляцию знаний, умений, навыков; в-третьих, умеет практически работать с образовательными процессами, строить развивающие образовательные ситуации, а не просто ставить и решать дидактические задачи" [10. – C. 73].

Реализация прогрессивной тенденции в развитии образования связана с последовательным переосмыслением следующих традиционных функций образования: 1) трансляция и репродукция истины в виде готовых знаний, умений, навыков; 2) тотальный контроль за ребенком; 3) видение в учителе субъекта педагогической деятельности, а в ученике – объекта его воздействия.

Альтернативной моделью сегодня становится гуманистическая, сотворческая модель образования, определяемая следующими функциями: 1) открытие проблемности и смыслов в окружающих человека реальностях; 2) создание условий свободного выбора сфер приобщения к социально-культурным ценностям; 3) создание условий сотворческого общения учителя и ученика для постановки и решения сущностно важных вопросов бытия; 4) культивирование всевозможных форм творческой активности и учителя и ученика.

Начиная с 1960-х гг. отечественная психология и педагогика обогатились идеями диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения личности. Переориентация педагогики на человека и его развитие, возрождение гуманистических традиций являются основой для качественного обновления образовательного процесса. Можно выделить следующие культурно-гуманистические функции образования:

– развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку преодолевать жизненные противоречия;

– формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адаптирования и развития социальной и природной сферы;

– овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-нравственной свободы и личной автономии;

– создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия духовных потенций [9. – C. 121].

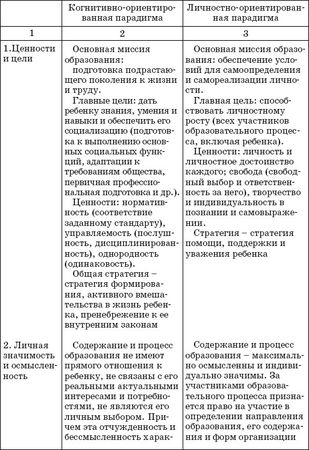

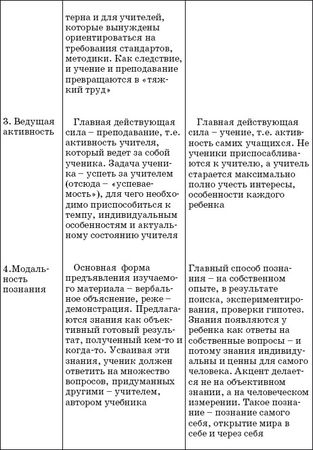

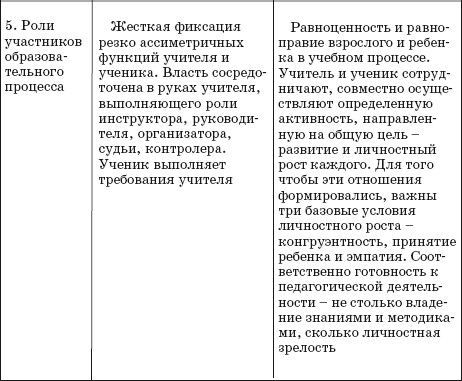

С.Л. Братченко предлагает следующие различия классической (когнитивно-ориентированной) и новой – личностно-ориентированной образовательной парадигмы.

Таблица 2

Центральным моментом ценностно-ориентированной и личностно-направленной модели развития образования является сотворчество всех участников образовательного процесса, в котором созданы условия для самосовершенствования каждого субъекта. Это предполагает создание рефлексивной среды: в мышлении – через решение проблемно-конфликтных ситуаций, в деятельности – через формирование установки на кооперирование, а не на конкуренцию, в общении – через развитие отношений, подразумевающих доступность собственного опыта человека для другого и открытость опыта для себя.

Принципы проектирования содержания и методов образования

Психологическое обеспечение развития образования предполагает психологически обоснованное проектирование образовательной среды. Образовательная среда рассматривается как система влияний и условий формирования личности, а также возможностей для саморазвития, содержащихся в ее окружении . Чем более полно личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее саморазвитие.

Структурными единицами психологического анализа образовательной среды являются: физическое окружение (архитектура здания, степень открытости – закрытости конструкций дизайна, размер и пространственная структура классных помещений, возможность и широта перемещения в них субъектов); человеческие факторы (пространственная и социальная плотность субъектов учебно-воспитательного процесса, личностные особенности и успеваемость учащихся, распределение статуса и ролей, половозрастные и национальные особенности учеников и учителей и т. п.; программа обучения – деятельностная структура, стиль преподавания и характер социально-психологического контроля, кооперативные или конкурентные формы обучения, содержание программ обучения (гибкость, консерватизм) и т. п. . Образовательная среда должна быть гибкой и управляемой, гетерогенной и сложной (нести в себе возможности для выбора), связной, индивидуализированной и аутентичной (обеспечивать субъектам образовательного процесса функционирование в наиболее благоприятном для них ритме). Отношения в образовательной среде должны строиться на основе взаимопонимания, преобладающего позитивного настроения, авторитетности ее руководителей, участия всех субъектов в управлении образовательным процессом, сплоченности и сознательности, продуктивности взаимодействия в обучающем компоненте образовательного процесса.

Одно из стратегических направлений развития образования – определение его содержания. В России постепенно осуществляется переход от школы памяти, основанной на запоминании информации, на отработке умений и действий к школе, в которой учат работать с собственным мышлением. Главной задачей школы является становление у человека техник рефлексии, понимания, действия, коммуникации; формирование многомерного сознания; способностей самоопределяться в истории и культуре, ставить цели собственного развития.

В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов , В.Т. Кудрявцев определяют следующие принципы, которые могут стать основанием для построения содержания и проектирования методов образования: