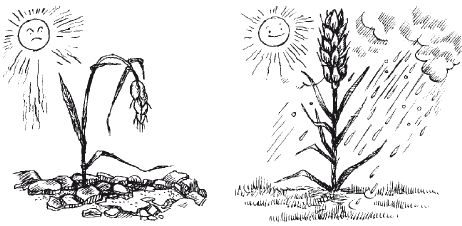

По отношению к навыкам, умениям и знаниям человека способности выступают как некая возможность, которая может состояться, а может и нет. Это похоже на зерно, брошенное в землю. Превратится оно в колос или нет, зависит от многих условий, необходимых для его развития. Способности – это тоже только возможность освоения знаний, умений и навыков, а воплотится ли она в действительность, зависит от ряда условий. Например, наличие у ребенка математических способностей ни в коей мере не является гарантией, что он станет великим математиком. Без соответствующих условий (специальное обучение, творчески работающие педагоги, возможности семьи и др.) способности заглохнут, так и не развившись. Неизвестно, сколько гениев так и не было признано обществом. Показательна история жизни Альберта Эйнштейна, который в средней школе был весьма заурядным учеником.

Однако знания, умения и навыки остаются внешними по отношению к способностям только до тех пор, пока они не освоены.

Обнаруживаясь в деятельности по мере ее освоения личностью, способности продолжают развиваться, формируя свою структуру и своеобразие. Математические способности человека никак не проявятся, если он никогда не учил математики: их можно выявить только в процессе усвоения им чисел, правил действий с ними, решения задач и т. п. То же и в других областях знания. Так, на вступительном экзамене в Академии художеств В.И.Сурикову было отказано в приеме: по мнению экзаменаторов, у него полностью отсутствовали способности к изобразительной деятельности. Инспектор академии, просмотрев представленные им рисунки, заявил: "За такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить ходить". Ошибка преподавателей академии заключалась в том, что на экзамене они оценивали не способности, а лишь наличие определенных умений и навыков рисования. В дальнейшем Суриков делом опроверг эту ошибку, овладев в течение трех месяцев нужными умениями и навыками, в результате чего те же педагоги сочли его достойным зачисления в академию.

Таким образом, можно сказать, что способности проявляются не в самих знаниях, умениях и навыках, а в том, насколько быстро и легко человек осваивает конкретную деятельность. От способностей зависят качество выполнения деятельности, ее успешность и уровень достижений, а также то, как эта деятельность выполняется. Б.М.Теплов выделил следующие три основных признака понятия "способность":

"Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении которых все люди равны.

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.

В-третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека" (Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961).

Рассматривая соотношение способностей и деятельности, следует отметить, что если человек не справляется с деятельностью, то это не означает полное отсутствие у него способностей. Просто ему требуется больше времени на усвоение знаний, умений и навыков, а его педагогам понадобится приложить гораздо больше усилий для его обучения. Говорят, что когда В.Немировича-Данченко спросили, каждый ли может стать режиссером, он ответил: "Каждый, только одному потребуется для этого три года, другому тридцать лет, а третьему – триста лет". Кроме того, способности человека могут развиться через какое-то время или проявиться в другом виде деятельности.

Не всякая деятельность развивает способности личности. Рассматривая общую структуру жизнедеятельности человека, нетрудно заметить существование видов деятельности, не развивающих, а наоборот, отвлекающих и даже тормозящих развитие его основных способностей. Например, если человек, имеющий музыкальные или изобретательские наклонности, вынужден заниматься тяжелым физическим трудом, такая деятельность вряд ли будет развивать заложенные в нем способности.

Когда говорят о развивающей деятельности, то имеют в виду деятельность, значимую для человека, в которой проявляются все его возможности, поэтому, чтобы понять, является ли какая-то деятельность развивающей, необходимо дать ей личностную характеристику. В этом смысле даже профессиональная деятельность, которая проходит через всю жизнь человека, не всегда может быть значимой для него. Производственные задания или служебные обязанности далеко не исчерпывают творческие возможности и богатство жизненных проявлений человека.

Поскольку деятельность индивида не всегда может давать простор для развития способностей, то между нею и способностями существует известное расхождение. Это означает, что в каком-то отношении способности шире выполняемой деятельности, поскольку содержат в себе возможности для новой деятельности. С другой стороны, реальная деятельность оказывается в чем-то шире способностей, необходимых для конкретного ее вида. Вероятно, поэтому Н.Коупленд отмечал, что "обычный человек использует только десять процентов своих физических и умственных способностей. Разница между той силой, которую он использует, и той, которая действительно имеется в его распоряжении, – это разница между тем, что он есть, и тем, кем он может быть" (Коупленд Н. Психология и солдат. – М., 1958. – С. 117).

В связи с этим психологи делят способности на потенциальные и актуальные.

Потенциальные способности – это такие, которые сейчас не реализуются в конкретном виде деятельности, но способны проявиться при изменении соответствующих социальных условий. К актуальным, или реализованным, способностям относят не только те, которые проявляются и развиваются в разных видах деятельности, но и те, которые необходимы в данный момент и реализуются в настоящем конкретном виде деятельности. Потенциальные и актуальные способности можно рассмотреть как косвенный показатель характера социальных условий, в которых существует индивид. Именно характер социальных условий препятствует или способствует развитию потенциальных способностей, обеспечивает или не обеспечивает превращение их в актуальные. Например, нередко, если в классе есть мальчик, хорошо знающий математику, ребята не всегда дружат с ним, а иногда даже дразнят его "Математиком". Но однажды он решает заняться плаванием и очень скоро получает 1-й разряд. Теперь отношение ребят меняется. Одноклассники начинают уважать его. С точки зрения психологии, помимо актуальных способностей к математике у него теперь актуализировались и потенциальные способности к плаванию.

Откуда берутся способности?

Вопрос о природе человеческих способностей до сих пор вызывает бурные споры среди ученых. Одна из популярных точек зрения, ведущая свою историю еще от Платона, такова: способности имеют биологическое происхождение. Это означает, что проявление способностей целиком зависит от того, кто были родители ребенка, какие черты он унаследовал. Обучение и воспитание могут лишь влиять на скорость проявления способностей, но они обязательно обнаружатся тем или иным образом. В качестве доказательства врожденности способностей обычно указывают на факты их проявления в детском возрасте, когда воздействие обучения и воспитания, казалось бы, еще не могло быть определяющим. Например, музыкальная одаренность у Моцарта обнаружилась в 3 года, у Гайдна – в 4 года. Талант в живописи и в скульптуре проявляется несколько позднее: у Рафаэля – в 8 лет, у Ван-Дейка – в 10 лет, у Дюрера – в 15 лет.

Данный подход нашел отражение в теориях, согласно которым способности человека связаны с величиной его мозга. Как известно, мозг взрослого человека весит в среднем около 1400 г. Взвешивание мозга выдающихся людей показало, что их мозг несколько больше средней величины. Так, масса мозга И.С.Тургенева – 2012 г, мозга Д.Байрона несколько меньше – 1800 г. Однако найдется немало примеров, когда мозг знаменитостей не достигал и средней величины: у известного химика Ю.Либиха он весил 1362 г, у писателя А.Франса – 1017 г. Более того, самый большой и тяжелый мозг – более 3000 г – оказался у умственно отсталого человека. Однако в обыденной жизни эта точка зрения остается популярной и по сей день: людей с высоким лбом заранее наделяют умом и ожидают от них разумных предложений, а умственные способности человека с низким лбом оценивают крайне невысоко без всяких научных оснований.