Полученные результаты в данном случае отражали типичную городскую выборку, включающую представителей разных социальных слоев и профессиональных групп. Всего число респондентов – 571 человек в возрасте от 18 до 54 лет. По половому признаку выборка гетерогенная: в нее вошли как мужчины, так и женщины. Исследование проводилось в Москве, Калининграде, Березниках, Сургуте, Нерюнгри, Нефтеюганске, Элисте, Нижневартовске, Мирном, Ноябрьске, Улан-Удэ.

Выявлено, что вера в справедливый мир для россиян не является детерминантой активности человека в современных условиях, то есть стихийно, спорадически активность субъекта (сам себя сделал) не формируется в полном объеме. Вероятно, деятельность как таковая сама по себе не является самостоятельной ценностью для нашего современника. Это же справедливо для семейной жизни: сама по себе как таковая (без нажима со стороны общественного мнения, родственников, государства, без участия судьбы) она не является (не являлась? или перестает быть?) самостоятельной ценностью для россиянина.

Подводя итог, скажем: очевидно, что современная российская семья уже не та, что была 10, 20, 50 лет назад. Как система совместного проживания и продолжения рода она изменилась неузнаваемо. Отчий дом перестал быть крепостью. Брачные узы не удерживают. Семейные нравы и устои трещат по всем швам. Семья стала мала для человека, для многих – просто неинтересна, потому что диапазон интересов современного человека очень велик. Семья не может удержать его только в рамках внутрисемейных житейских контактов. Человек изменился, взгляд его стал многосторонним, свободным.

И все же следует признать, что не все так пессимистично. Как замечает О. А. Карабанова, "за последние годы наметился явный, безусловно, положительный сдвиг в пользу выбора семьи как оптимальной формы партнерского союза с целью обеспечения необходимых условий личностного роста и саморазвития. Ценность семьи возрастает…" [32]

С. И. Голод ближайшие перспективы развития российской семьи как семьи общегородского типа представляет так: "Типичная городская семья в самом общем виде представляется как нуклеарная, с профессионально занятыми супругами, с небольшим и, в принципе, регулируемым числом детей, воспитание которых осуществляется как семьей, так и обществом, по преимуществу с эгалитарной системой власти, достаточно систематическими, но в большой мере деловыми контактами с родственниками, при непременной ориентации всех ее членов на другие социальные институты и на интенсивное общение с друзьями" [33] .

Модели семьи и брака сегодня: традиционное и альтернативы

Ставший привычным обыденный термин "нормальная семья" – понятие очень условное. Можно считать таковой семью, которая обеспечивает необходимый минимум потребностей ее членов, или семью, которая дает требуемое благосостояние, социальную защиту членам семьи, создает условия для социализации детей до достижения ими психологической зрелости. Основой нормативности являются узы супружества, родства и родительства, рассматриваемые в единстве и взаимосвязи.

Нормативная модель семьи принимается обществом, отражается в коллективных представлениях, нравственных ценностях, культуре общества, в том числе в религиозной культуре. Однако, как справедливо отмечает В. Н. Дружинин, нормативная модель всегда скрыта за конкретными формами ее экспликации, которые не только разнообразны, но и вариативны.

Исследователь-практик, сталкивающийся в первую очередь с конкретными семьями и обобщающий знания о них, может опираться на два основных момента: количественный и качественный. В первом случае речь идет о составе семьи, элементах ее структуры. Во втором – прежде всего о системе отношений. В. Н. Дружинин полагает, что, как и любая другая институализированная группа, семья скрепляется отношениями власти – подчинения, взаимоответственности и психологической близости.

Доминирование в семье . Как правило, социальные психологи связывают доминирование с принятием социальной ответственности за действия группы: доминирующий член группы отвечает за успешность выполнения общей задачи и, кроме того, несет ответственность за сохранение нормальных отношений между членами группы. С доминированием связывают импровизационную активность и инициацию действия. Задача доминирующей личности – обеспечение безопасности группы, координация действий ее членов для достижения групповых целей, определение перспектив жизни и развития группы и внушение веры в будущее.

Психологические модели семьи можно разделить, ответив на вопрос о том (В. Н. Дружинин), кто доминирует в семье. В патриархальной семье доминирует отец, матриархальной – соответственно мать. В так называемой детоцентрической семье психологически доминирует ребенок, его потребности или капризы. В эгалитарной семье властные функции распределены, но их распределение – постоянная почва для конфликта, можно назвать ее конфликтной семьей.

Одним из важных параметров, входящих в модель современной семьи, является ответственность . С точки зрения М. Мид, нормальной является семья, где ответственность за нее как целое несет отец. Все остальные типы семей, где это правило не выполняется, попадают в разряд аномальных.

Понимание ответственности связано с ее поведенческими проявлениями. Полагают, что степень личной ответственности тем выше, чем более выражена возможность контроля за совершение действия и его исход (надежда на случай, чудо снижает личную ответственность).

Тот или иной член семьи может нести ответственность за других членов семьи (например, жену/мужа или детей) и за семью в целом. Роль лидера, главы семьи предполагает именно ответственность за семью в целом: ее настоящее, прошлое, будущее, деятельность и поведение членов семьи, перед собой и семьей, перед ближайшим социальным окружением и той частью мира людей (общества), к которому принадлежит семья. Это всегда ответственность за других и не просто отдельных близких людей, а за семью как целое.

Эмоционально-психологическая близость . В интегрированном виде отношения можно описать таким параметром, как эмоционально-психологическая близость, которая связана с мотивом аффилиации (присоединения). Потребность в аффилиации – это потребность "заводить дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим и жить вместе с ними. Сотрудничать и общаться. Любить. Присоединяться к группам" [34] . Хотя при этом мотивация может быть не только положительной (надежда на установление хороших отношений), но и отрицательной (страх отвержения).

В конкретной культуре может придаваться различная значимость отношениям власти – подчинения, эмоциональной близости, ответственности. Это проявляется в различном "весе" тех или иных отношений в структуре семьи и также существенно обогащает, видоизменяет ту или иную модель семейных отношений.

В настоящее время в цивилизованном обществе все больше людей предпочитает не вступать в брак в самом начале своих отношений или вовсе не вступать в брак, повышается готовность молодых людей в своей собственной жизни искать альтернативные формы ее устройства, эволюционируют не просто формы брака, но и отношение к ним. Эта изменившаяся позиция имеет в значительной мере отношение к изменению социокультурного характера феномена молодежи.

Представительное раскрытие данного феномена осуществлено Р. Зидером [35] . Классическая фаза молодости между наступлением половой зрелости и полной социально-экономической зрелостью теперь изменилась. Молодые люди достигают социокультурной зрелости задолго до того, как обретают экономическую независимость от родителей. С одной стороны, вступление в трудовую жизнь у молодежи отодвинулось из-за удлинения срока школьного и университетского образования. С другой – в более раннем возрасте предпочтение отдается возможности действовать и потреблять. Постиндустриальное общество благоприятствует раннему наступлению совершеннолетия – прежде всего в области потребления, а также в социальных и сексуальных отношениях, и отсрочивает наступление экономической самостоятельности. Компетентное участие молодых в потреблении делает их более зрелыми с социокультурной точки зрения, чем это было у предыдущих поколений. В период вступления в брак молодежь приходит, с одной стороны, с более высокой готовностью к жизненным экспериментам, с другой – ограниченной экономической автономией. Нынешние молодые люди остаются экономически полностью или частично зависимы от родителей, но ведут себя независимее от нормативных представлений последних, особенно в социокультурной сфере.

Поэтому часто брачные отношения начинаются ("случаются") вне родительского дома: последний не подходит для экспериментирования. Перед молодым человеком стоит вопрос, как он будет жить за стенами родительского дома. Если в 1960-е гг. все больше молодых "бежало" в брак (ранние браки), то с тех пор в молодежной среде утверждается выжидательная позиция по отношению к браку и семье. Концепция нормативного брака с проблемами доминирования, близости и распределения ответственности представляется в эти годы слишком тяжеловесной и обязывающей. Браки без регистрации, "жилые сообщества", самостоятельная одинокая жизнь и пр. являются развившимися к настоящему времени альтернативами. По-видимому, они предлагают лучшие возможности для познания жизни молодыми людьми и облегчают разрыв сложившихся отношений в случае неудачи.

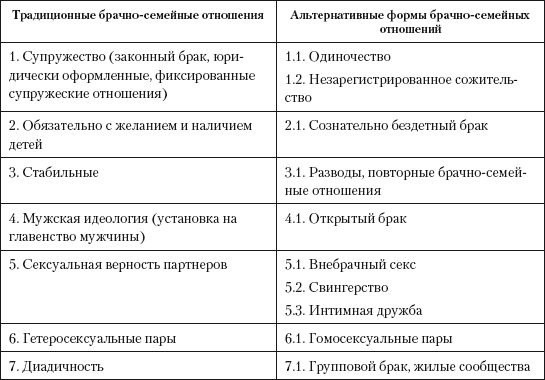

Приведем в табл. 2.2 основные тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе.

Таблица 2.2. Тенденции развития брачно-семейных отношений в современном обществе