КОММЕНТАРИИ

Условный рефлекс – врожденная или приобретенная (выученная) реакция, автоматически (непроизвольно) следующая в ответ на биологически нейтральный раздражитель, который превратился в сигнал, предупреждающий организм о предстоящем биологически важном воздействии.

Всякий нейтральный внешний раздражитель, если он несколько раз совпадает во времени с действием на организм безусловного раздражителя, начинает вызывать свойственную этому безусловному раздражителю ответную реакцию. Например, вид пищи, при первом ее предъявлении не вызывавший слюноотделения, начинает его вызывать после того, как появление пищи несколько раз совпадает с попаданием ее в рот, т. е. с безусловным раздражением.

Условные рефлексы имеют свои особенности, отличающие их от безусловных.

1. Все условные рефлексы предполагают образование в коре больших полушарий временных нервных связей, которые нуждаются в периодическом подкреплении. Отдельные условные рефлексы у человека, выработанные на основе многосторонней связи нескольких раздражителей и постоянно подкрепляемые в процессе жизненной практики, часто практически не угасают (прием пищи, одевание, общение с людьми, речь на родном языке и пр.). И наоборот, условные рефлексы, которые вырабатываются в видах деятельности, не являющихся повседневными (игра на музыкальном инструменте, чтение и письмо на иностранном языке, спортивная игра и др.), нуждаются в систематически проводимых подкреплениях путем повторения этих видов деятельности.

2. Безусловные рефлексы могут быть различными у отдельных представителей одного и того же вида животных. Например, дрессированное животное имеет такие условные рефлексы, которыми не обладает недрессированное животное того же вида.

3. Совпадение во времени безусловного и нейтрального раздражителей – необходимое условие для того, чтобы нейтральный раздражитель оказался способным вызывать реакцию, ранее свойственную только безусловному раздражителю. Благодаря такому совпадению нейтральный раздражитель как бы сигнализирует организму о предстоящем воздействии безусловного раздражителя, вследствие чего он и называется сигналом.

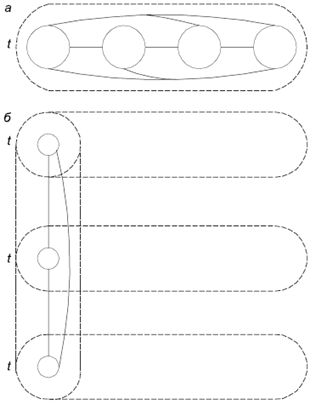

4. На базе уже закрепленных условных рефлексов образуются новые, так называемые условные рефлексы первого, второго порядка и т. д. У собак, например, были выработаны условные рефлексы третьего порядка, у человекообразных обезьян – четвертого порядка. Человек же имеет выработанные в течение жизни, в процессе воспитания и обучения, условные рефлексы до девятого порядка, наслаивающиеся на многочисленные рефлексы, выработанные в предшествующем жизненном опыте.

1.16. Сущность динамического стереотипа

КОММЕНТАРИИ

Окружающая среда наряду с постоянной изменчивостью характеризуется и известной периодичностью своих трансформаций, повторяемостью раздражителей в каком-то комплексе и последовательности. Это внешний стереотип. Кроме того, бывают стереотипы внутренние, динамические.

Динамический стереотип – закрепившаяся система временных нервных связей (условных рефлексов), образовавшаяся в ответ на устойчиво повторяющуюся систему условных раздражителей и позволяющая выполнять определенные действия без значительного напряжения сознания.

Термин "динамический" подчеркивает функциональный характер этого физиологического образования: формирование и закрепление его только после соответствующих упражнений, возможность его переделки, угасание при длительных перерывах, ухудшение при утомлении, сильных эмоциях и заболеваниях. Термин "стереотип" говорит о закрепленности, целостности образования, тенденции к повторению, автоматизме протекания.

И. П. Павлов распространял понятие динамического стереотипа очень широко: от простейших приемов действий человека до его образа жизни, образа мышления.

Динамические стереотипы:

● облегчают выполнение стандартных, повторяющихся действий. Многократное повторение одних и тех же процессов в центральной нервной системе приводит к их максимальной дифференцированности, выраженности, делает осуществление динамического стереотипа легким, экономичным, автоматическим (автоматичным). Это освобождает остальные отделы мозга для творческой работы;

● обеспечивают длительное сохранение опыта действий в привычных условиях, а также готовность действовать максимально эффективно в случае, если эти условия возникнут в будущем;

● вызывают по механизму временной связи повышение готовности к предстоящей деятельности;

● обеспечивают наилучшее использование прошлого опыта в новых условиях для выработки новых связей. Взрослый человек, попавший в новые условия, отличается от новорожденного, в частности потому, что он пытается разобраться в возникшей ситуации на основе своего опыта, используя все ценное в нем, т. е. видоизменяет и динамические стереотипы, приспосабливая их к новым условиям;

● нередко направляют в течение некоторого времени многие мозговые процессы, так как, возникнув в результате какого-то одиночного возбуждения – "толчка", стереотип начинает развертываться по привычной схеме и доминировать в высшей нервной деятельности.

1.17. Сущность и особенности функциональных систем психики

КОММЕНТАРИИ

Поведение и рефлекторная деятельность человека должны рассматриваться как целостный, определенным образом организованный процесс, направленный, во-первых, на адаптацию организма к среде и, во-вторых, на активное ее преобразование. В их основе лежит деятельность функциональных систем психики, изученных П. К. Анохиным.

Функциональная система (ФС) – это такая организация активности элементов нервной системы и органов тела человека, действие которой направлено на достижение полезного приспособительного результата и позволяет продуктивно выполнять задуманное действие.

Достижение приспособительного результата осуществляется с помощью специфических механизмов, из которых наиболее важными являются:

1) афферентный синтез всей поступающей в нервную систему информации;

2) принятие решения с одновременным формированием аппарата прогнозирования результата в виде афферентной модели акцептора результатов действия;

3) собственно действие;

4) сличение на основе обратной связи афферентной модели акцептора результатов действия и параметров выполненного действия;

5) коррекция поведения в случае рассогласования реальных и идеальных (смоделированных нервной системой) параметров действия.

Состав функциональной системы не определяется пространственной близостью структур или их анатомической принадлежностью. В ФС могут включаться как близко, так и отдаленно расположенные системы организма. Она может вовлекать отдельные части любых целостных в анатомическом отношении систем и даже части отдельных органов. При этом отдельная нервная клетка, мышца, часть какого-либо органа, весь орган в целом могут участвовать в достижении полезного приспособительного результата, только будучи включены в соответствующую функциональную систему. Фактором, определяющим избирательность этих соединений, является биологическая и физиологическая архитектура самой ФС, а критерием эффективности этих объединений является конечный приспособительный результат.

Функциональные системы характеризуются:

● степенью пластичности, т. е. способностью менять составляющие их компоненты. Например, ФС дыхания состоит преимущественно из стабильных (врожденных) структур и поэтому обладает малой пластичностью: в акте дыхания, как правило, участвуют одни и те же центральные и периферические компоненты. В то же время ФС, обеспечивающая движение тела, пластична и может достаточно легко перестраивать компонентные взаимосвязи;

● индивидуальными и меняющимися требованиями к афферентации. Именно количество и качество афферентных импульсов характеризует степень сложности, произвольности или автоматизированности функциональной системы;

● способностью к саморегуляции, которая присуща ей как целому. При возможном дефекте ФС происходит быстрая перестройка составляющих ее компонентов так, чтобы необходимый результат, пусть даже менее эффективно (как по времени, так и по энергетическим затратам), но все же был бы достигнут.