КОММЕНТАРИИ

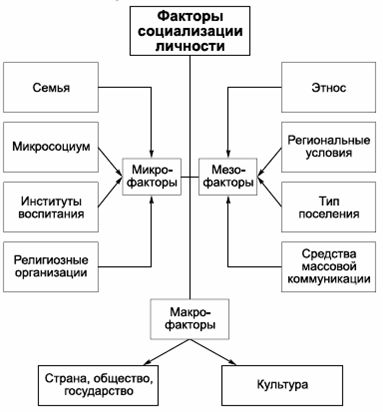

Социализация личности – это аккумулирование ею в процессе жизни и деятельности опыта социального развития и поведения, накопленного человечеством и передаваемого через посредство воспитания и обучения, ролевого освоения окружающего мира и общества.

Макрофакторы – это социальные и природные детерминанты социализации и развития личности, обусловленные ее проживанием в составе больших социальных общностей.

Страна, государство (в обыденном понимании синонимы) – понятия, принятые для выделения людей, проживающих в определенных территориально-администативных границах и объединенных между собой в силу исторических, социально-экономических, политических и психологических причин. Специфика развития страны, государства определяет важнейшие особенности социализации населения, особенно молодежи.

Понятие общество (в обыденном понимании синоним государства) в педагогике и других науках используется для характеристики социальных условий формирования и развития личности.

Культура – система духовных форм обеспечения жизнедеятельности и социализации людей. Она охватывает все стороны жизни человека – биологическую (еда, сон, отдых, половой акт, естественные отправления нужды в чем-либо), производственную (создание средств материального жизнеобеспечения – орудий труда, пищи, одежды, жилищ), духовную (язык и речевая деятельность, мировоззрение, эстетическая деятельность и др.), социальную (коммуникация, социальные отношения).

Мезофакторы – это детерминанты социализации личности, обусловленные ее проживанием в составе общностей средней величины.

Этнос (нация) – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая единым языком, общими относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также общим самосознанием (сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований), зафиксированным в самоназвании.

Региональные условия – условия, характерные для социализации людей, проживающих в той или иной части страны, государства, имеющей свои отличительные особенности (единую социально-экономическую систему общее историческое прошлое, культурное и социальное своеобразие).

Тип поселения – село, поселок, город, область, в силу определенных причин придающие своеобразие социализации людей, в них проживающих.

Средства массовой коммуникации – технические средства (печать, радио, кинематограф, телевидение), с помощью которых осуществляется распространение информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т. п.) на количественно большие аудитории. Средства массовой коммуникации широко используются государством, обществом в процессе воспитания людей.

7.8. Механизмы и средства социализации

КОММЕНТАРИИ

Традиционный механизм социализации представляет собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского, профессионального). Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического восприятия господствующих стереотипов.

Институциональный механизм социализации действует в процессе взаимодействия человека с институтами общества, с различными организациями, как специально созданными для социализации, так и реализующими социализирующие функции параллельно со своими основными функциями (производственные, общественные, клубные и другие структуры, а также средства массовой коммуникации).

Стилизованный механизм социализации действует в рамках субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается тот комплекс ценностей, норм, морально-психологических черт и поведенческих проявлений, которые типичны для людей определенного возраста или конкретного профессионально-культурного слоя, который в целом создает конкретный стиль жизни той или иной возрастной, профессиональной или социальной группы.

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами и представляет собой психологический механизм межличностного переноса благодаря эмпатии и идентификации. Значимыми лицами могут быть родители, любимый учитель, уважаемый взрослый, сослуживец, друг-сверстник своего или противоположного пола.

Рефлексивный механизм социализации связан с внутренним диалогом, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, сверстникам, значимым лицам и т. д.

Рефлексия – механизм взаимопонимания т. е осмысления человеком того, какими средствами и почему он произвел то или иное впечатление на других людей.

С помощью рефлексии человек может формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той реальности, в которой он живет, своего места в этой реальности и себя самого.

Социализация каждого человека осуществляется с помощью всех названных механизмов.

7.9. Этнопсихологические основы обучения и воспитания

КОММЕНТАРИИ

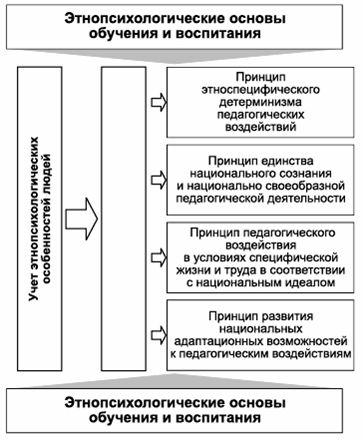

Обучение и воспитание являются глубоко национальными по своему содержанию, отражают многогранные традиции, национальную психологию конкретного народа. Каждый народ имеет свой идеал человека, на достижение которого и направлены обучение и воспитание. Каким бы ни был этот идеал, он всегда выражает степень самосознания народа, его взгляд на пороки и добродетели, несет в себе народную мудрость, сформировавшуюся на протяжении всего исторического развития.

Обучается и воспитывается не абстрактный человек, а всегда представитель той или иной нации с присущими ему этнопсихологическими особенностями, к которым обычно относят особенности национального сознания и самосознания, своеобразие национального мышления, чувств и воли, специфику проявления национального характера в общении и взаимоотношениях с другими людьми. Национально-психологические особенности опосредуют содержание обучения и воспитания, поэтому они должны осуществляться с соблюдением определенных принципов.

Во-первых, это принцип этноспецифического детерминизма педагогических воздействий, предполагающий, что обучение и воспитание обязаны всегда ориентироваться на такие педагогические мероприятия, которые были бы понятны их объекту, соответствовали бы исторически сложившимся традициям, привычкам конкретного народа и учитывали влияние на этот процесс его национально-психологических особенностей, сложившихся под воздействием специфики социально-политического, экономического и культурного развития.

Во-вторых, принцип единства национального сознания и национально своеобразной педагогической деятельности, предусматривающий, что активность педагога может быть достаточно эффективной только в том случае, если она учитывает те нравственные ценности и ту специфику мировосприятия воспитанника, которые сложились под влиянием национального самосознания представителей его этнической общности, сформировавшегося в ходе исторического развития.

В-третьих, нельзя игнорировать принцип педагогического воздействия в условиях специфической жизни и труда в соответствии с национальным идеалом, предполагающий осуществление всего комплекса педагогических мероприятий именно в процессе национально-специфической жизни и труда, развивающихся в соответствии с законами, национальными традициями, свойственными конкретным этносам.

В-четвертых, важно учитывать принцип развития национальных адаптационных возможностей к педагогическим воздействиям, предполагающий, с одной стороны, наличие определенных трудностей в восприятии педагогических воздействий, особенно тогда, когда педагог является представителем другой национальности, и, с другой, – оставляющий перспективы для приспособления к ним, так как сам педагог и объекты его воздействия могут со временем усовершенствовать свое взаимодействие и общение.

7.10. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения

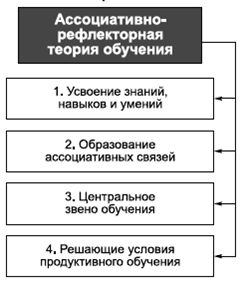

КОММЕНТАРИИ В педагогической науке достаточно много теорий, раскрывающих и характеризующих основы обучения, воспитания и развития человека. Однако методологическое и теоретическое значение среди них имеют те, которые отражают психологические закономерности восприятия и осмысления педагогических воздействий и их результатов.