Глава 6 Принятие рискованного решения

Принять рискованное решение – значит рисковать. В "Словаре русского языка" С. И. Ожегова говорится: "Рисковать – 1) ставить себя перед возможной неприятностью; 2) действовать, не боясь риска; 3) подвергать кого-, что-нибудь риску". Рискуя, человек берет на себя ответственность за принимаемое решение, понимая, что оно может привести не только к успеху, но и к худшим последствиям, чем в случае отказа от риска. Рисковать – дать себе разрешение на неподготовленное действие либо на действие, не полностью зависящее от субъекта по своему возможному результату.

При рассмотрении вопроса о влиянии различных факторов на выбор субъектом рискованных альтернатив выделяется несколько точек зрения:

– субъективистская заключается в том, что решения, которые выбирает человек, обусловлены его личностными свойствами и качествами, такими как темперамент, сила воли и др.;

– ситуационная предполагает, что поведением людей в ситуации выбора преимущественно управляет внешняя среда: организационная структура предприятий, средства массовой информации и т. п.;

– третья точка зрения основывается на признании целесообразности различать среди факторов, влияющих на выбор той или иной рискованной альтернативы или на отказ от риска, социальные, психологические и социально-психологические факторы, которые диалектически взаимодействуют, влияют друг на друга.

Среди социальных факторов особое место принадлежит явлениям, которые можно назвать общесоциологическими. К ним прежде всего относятся определенная организация общества, уровень развития производительных сил, система государственной власти и др. Они оказывают опосредованное воздействие на процессы выбора решений, рискованных альтернатив, принятие определенной степени риска.

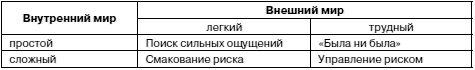

Типологизация феноменов личностного принятия риска.

...

Человеку, у которого простой внутренний мир сочетается с легким внешним миром, вероятно, свойственно намеренное создание экстремальных ситуаций с целью получить удовольствие от сильных ощущений; больше всего такой риск связан с личностными особенностями импульсивности, азарта (см. таблицу).

Если же ситуация становится действительно трудной, угрожает жизненно важным реалиям человека, то скорее всего такой субъект, по сути когнитивно простой, будет воспринимать ее в "черно-белом формате" и действовать по принципу "была не была", "пан или пропал". Здесь им будет руководить отчаянность, решимость.

Если внутренний мир субъекта является сложным, а внешний мир – легким, то человек так же, как и в первом случае, начнет искусственно создавать рискованную ситуацию. Важное отличие здесь в том, что человеку недостаточно уже будет просто прыгать с парашютом, играть в русскую рулетку, он захочет продумывать стратегии поведения, просчитывать альтернативы и интеллектуально наслаждаться риском. В качестве литературных персонажей здесь можно привести в пример Шерлока Холмса, который берется за новое дело порой от скуки, или игрока в одноименном произведении Ф. М. Достоевского. Тут речь идет о смаковании риска.

Если у человека со сложным внутренним миром появляется действительно трудная рискованная ситуация, то можно говорить о принятии им вызова судьбы, о совладании с риском и преодолении трудностей. Этот случай представляет наибольший интерес для исследователей риска в области организационной психологии, потому что именно здесь мы имеем дело с управлением рисками – с тем, чем приходится заниматься руководству на предприятиях.

Вайнер А. В. 2000, с. 47-48

Люди реагируют на рискованную ситуацию согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков или научной оценке риска. Научные оценки влияют на индивидуальную реакцию настолько, насколько они соответствуют индивидуальному восприятию. А в индивидуальном восприятии риска больший вес имеет величина последствия, чем вероятность его появления.

6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска

После оценки степени одного или многих рисков одновременно человек переходит к принятию решения – идти ему на риск (т. е. осуществлять действие в рискованной ситуации, при отсутствии гарантии успеха) или нет, а в случае альтернативы – на какой именно риск, исходя из принципа: из всех зол выбирается наименьшее.

Пойдет человек на риск или нет, зависит от ряда условий достижения успеха.

Наличие знаний и положительного опыта. Если дела до сих пор шли хорошо, то применительно к еще не испытанным ситуациям люди переоценивают свои возможности контроля и недооценивают размер возможного ущерба или опасности для здоровья.

Та же оборотная сторона медали касается и имеющихся у человека знаний. Хотя они необходимы для принятия разумного риска, практический опыт учит скорее обратному: чем более рациональны, чем более сложно задуманы расчеты, тем больше граней проблемы попадает в поле зрения, и получается, что чем больше знаешь, тем больше узнаешь, чего не знаешь, и тем скорее формируется сознание риска. Поэтому, очевидно, следует отказаться от надежды, что умножение исследований и знаний позволит человечеству перейти от риска к полной надежности.

Наличие гарантии. В процесс с неопределенным результатом ввязываются с большей готовностью, если имеются гарантии какой-либо защиты. К примеру, если существуют сейсмически несколько более надежные способы строительства, то это увеличивает объемы строительства в районах, которым угрожают землетрясения; банк с большей готовностью предоставит кредит, если заемщики дадут гарантии; для выбора места строительства атомной электростанции учитывается возможность быстрой эвакуации населения.

Ценность объекта. Одну вещь мы не боимся потерять, а ради сохранения другой готовы броситься в горящий дом. Я. О. Ушаков (2004) выявил, например, что люди, идущие в политику для достижения собственных целей, готовы рисковать семьей как ценностью, но не карьерой, личной свободой и комфортом; лица, которые идут в политику ради экономического процветания России, готовы рисковать своей собственностью и своим социальным статусом.

Значимость успеха (величина награды). Если значимость высока, человек готов рисковать. Например, при покупке лотерейного билета потребитель рискует сравнительно небольшой частью своего дохода, равной цене этого билета, однако в случае выигрыша его доход может существенно увеличиться. Правда, некоторые психологи считают, что выбор рискованного поведения не всегда обусловлен более высокой ценностью достигаемого результата, они отмечают, что часто проявляется тенденция к бескорыстному риску, [14] воспринимаемая как самостоятельная ценность.

Близость или отдаленность успеха. Чем более отдаленным по времени ожидается последствие рискованного действия или поступка, тем меньшим представляется риск. Поэтому люди много курят и чрезмерно употребляют спиртные напитки, не очень задумываясь об отрицательном исходе своего поведения.

Восприятие текущей ситуации как ситуации поражения или выигрыша. В ситуации выигрыша люди не склонны к риску и рискованным сделкам, поскольку хотят удержать приобретенное. Когда же люди терпят нарастающие убытки, они становятся более склонными к риску. Это действительно не только в отношении финансовых рисков, но и репутации. Однако восприятие победы (выигрыша, успеха) меняется от случая к случаю. Человек, получивший премию в один миллион рублей, может вести себя как потерпевший поражение, если он ожидал получить два миллиона и уже купил с этим расчетом загородный коттедж. Менеджеры, понесшие большие убытки, могут вести себя как победители, если эти убытки меньше, чем ожидалось.

Большинству компаний удавалось ограничить риск в ситуации поражения, однако реанимировать склонность к риску в ситуациях выигрыша удавалось очень редко, так как по мере роста благосостояния растет и консерватизм. Поэтому бедные люди смелее богатых и готовы рискнуть, богатые склонны скорее сохранять накопленное, чем рисковать им ради нового богатства.