Из этих и других исследований Селигман заключил, что выученная беспомощность характеризуется проявлением трех видов дефицита: (1) неспособность действовать (инициировать ответы), (2) неспособность обучаться и (3) эмоциональные расстройства.

В отличие от Вайнера, Селигман обратил внимание на то, что интерпретация индивидом своих успехов и неудач может быть различной. Более того, эта несимметричность является желательной и крайне адаптивной, и именно она имеет место у индивидов с высокой мотивацией достижения. Так, атрибутирование за счет постоянных факторов, например способностей, в случае успеха хорошо сочетается у них с атрибутированием за счет временных факторов, например недостатка усилий, в случае неудачи ("Я не постарался" или "Я устал"). Также атрибутирование за счет широких (универсальных) факторов в случае удачи может сочетаться с атрибутированием за счет конкретных факторов в случае неудачи (например, провала на экзамене – "Преподаватель Х нечестный"). И наконец, использование внутренних причин для объяснения собственных успехов ("Я умный") может сочетаться с использованием внешних – при неудаче ("Ты глупый"). Как видно, Селигман попытался интегрировать представления Вайнера об успехе и неудаче в более широкий контекст, объясняющий более широкий круг событий, в том числе и не зависящих от воли индивида.

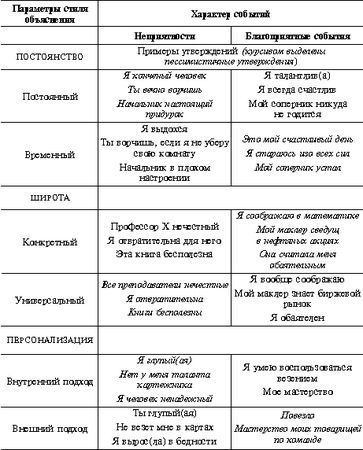

Следующее отличие теории Селигмана от модели Вайнера касается используемых им каузальных параметров. В работах М. Селигмана и его аспирантки Л. Абрамсон были выделены следующие параметры объяснения: стабильный – изменчивый (постоянство); универсальный – конкретный (широта); внутренний – внешний (персонализация) ( Abramson, Seligman, Teasdale , 1978). В отличие от Вайнера Селигман отказался от параметра контролируемости и добавил параметр обобщенности или широты, ключевой для возникновения депрессии.

Селигман ввел понятие стиля объяснения , который описывается с помощью трех параметров – постоянство, широта (универсальность) и персонализация. Первая характеристика временная, она имеет отношение к объяснению причин происходящих с индивидом событий постоянными или временными факторами. Вторая характеристика – пространственная, она имеет отношение к степени универсальности оценки индивидом происходящих с ним событий: склонен ли он к чрезмерному обобщению или, наоборот, к специфическому, конкретному рассмотрению отдельно взятых ситуаций. Персонализация – параметр, выделенный еще предшественниками Селигмана, – предлагает ответ на классический вопрос "Кто виноват?": когда происходят неприятности, индивид может обвинять либо себя, либо других людей и обстоятельства.

Пессимистичный стиль объяснения характеризуется объяснением плохих (неблагоприятных) событий личными (внутренними) характеристиками, являющимися постоянными и общими (глобальными, универсальными), а оптимистический стиль – внешними, временными и конкретными. Напротив, при пессимистическом стиле объяснения хорошие события рассматриваются прямо противоположным образом – как временные, относящиеся к конкретной области и вызванные внешними причинами (например, везением), а при оптимистическом стиле – как постоянные, универсальные и вызванные личностными причинами (например, наличием способностей – что способствует поддержанию высокой самооценки). Показано, что при депрессии индивид имеет тенденцию объяснять неудачи постоянными и общими причинами.

Эти характеристики рассматриваются Селигманом в качестве трех базовых причин, объясняющих, почему некоторые люди не впадают в депрессию, когда они сталкиваются с негативными событиями ( Peterson , Seligman , 1984). По сути, стиль объяснения понимается им как личностная черта, присущая индивиду. Более того, исследования Селигмана и его коллег показали, что пессимистический стиль объяснения является достаточно стабильной характеристикой: была обнаружена высокая корреляционная связь между стилем объяснения в юношеском возрасте и спустя 50 лет. В исследованиях 1980 – 90-х годов было показано, что беспомощный, пессимистичный объяснительный стиль является предиктором депрессии, а оптимистический стиль объяснения – психического и физического здоровья ( Abramson , Metalsky , Alloy , 1989; Nolen-Hoeksema et al., 1992; Peterson , Seligman , 1984; Seligman , Nolen-Hoeksema , 1987).

Таблица 3

Стили объяснения по Селигману ( Seligman , 1990)

Было также показано, что учащиеся с адаптивным (оптимистическим) стилем объяснения и в школе и в университете показывают результаты выше, а с пессимистическим – ниже, чем предсказывают тесты интеллекта. В обзоре литературы, посвященном данной проблематике (см. Peterson , 1990), дается большой перечень исследований, в которых была обнаружена позитивная связь пессимистического стиля объяснения с плохой успеваемостью в школе, дефицитом поиска помощи, более низким уровнем притязаний, неадаптивными (плохо определенными) целями достижения и неэффективным использованием учебных стратегий.

Селигман также исследовал источники стиля объяснения у детей, такие как стиль объяснения матери, критика со стороны взрослых (родителей и учителей) и неблагоприятные события и кризисы в жизни ребенка (см. Зелигман , 1997). Исследования Селигмана подтвердили, что стиль объяснения ребенка совпадает со стилем объяснения его матери, независимо от пола ребенка. Очевидно, это связано с тем, что дети учатся у своих матерей объяснению разного рода причинных зависимостей, которые те им постоянно сообщают, встречаясь с теми или иными проблемами, потому что именно матери обычно проводят с ними больше всего времени (и дети имеют соответственно больше возможностей наблюдать за ними). Следующим источником, благодаря которому ребенок формирует свой стиль объяснения, является характер обратной связи, получаемой ребенком со стороны воспитывающих его взрослых, то есть то, как они объясняют причины успехов и неудач в жизни ребенка. Например, школьный учитель может давать ребенку замечания и комментарии, приписывающие неудачи последнего на уроке временным и конкретным причинам ("Ты недостаточно старался"; "Ты была невнимательна"; "Ты хулиганил, когда я объясняла материал"). Напротив, объяснения неудач ребенка, даваемые другим учителем, могут иметь постоянный и широкий характер ("Ты слабовата в математике"; "Ты никогда не проверяешь свою работу"; "Ты вечно сдаешь неряшливую работу"). Критика, которую взрослые адресуют ребенку при его неудачах, накладывает отпечаток на то, что он сам о себе думает. Наконец, третьим источником стиля объяснений, формируемого ребенком, согласно предположению Селигмана, являются неблагоприятные события, переживаемые в детском возрасте. Селигман обнаружил, что дети, которые сталкиваются с разводом родителей, родительскими ссорами, а также смертью близкого родственника (например, бабушки или дедушки) или любимого животного чаще обнаруживают пессимистический стиль объяснения.

Несмотря на то, что данные исследований не дают оснований для предположения о кросс-ситуационной общности такой черты как стиль объяснения (и имеются значительные трудности с ее измерением), трудно переоценить вклад Селигмана и его коллег, занимающихся проблематикой выученной беспомощности, в исследование когнитивных предикторов мотивации достижения ( Anderson et al., 1988).

Теория имплицитных представлений о способностях: модель К. Двек

Исследования, проведенные с детьми, подтвердили, что некоторые дети также подвержены выученной беспомощности ( Dweck , 1991; Seligman et al., 1988), которая, как и у взрослых, связана с проявлениями негативных эмоций и депрессией ( Fincham , Diener , Hokoda , 1987). Используя методы самоотчета детей-учащихся начальной школы и оценки учителей в течение двух лет, Ф. Финхам с коллегами ( Fincham , Hokoda , Sanders , 1989) обнаружили, что выученная беспомощность является относительно стабильной характеристикой. Это подтверждает более ранние данные М. Селигмана, обнаружившего, что выученная беспомощность формируется у ребенка к восьми годам (см. Зелигман , 1997).

Кэрол Двек показала, что представления субъекта о себе, своих качествах имеют большое значение для его мотивации: в частности, представления субъекта о собственном интеллекте имеют важное значение для мотивации, направленной на достижения. Она также интегрировала конструкт выученной беспомощности и конструкт целей в модель мотивации достижения ( Dweck , 1986, 1999). Так же как и М. Селигман, она начала заниматься этой проблематикой в начале 1970-х годов, но – сразу на людях, а именно, школьниках, имеющих проблемы с академической успеваемостью. Следуя идеям теоретиков атрибутивного подхода к мотивации, подчеркивавших роль веры во внутренние факторы для достижения успеха в продуктивной деятельности, Двек предположила, что представления о таком внутреннем факторе как способности могут различаться. Двек удалось показать, что имплицитные теории способностей имеют значительные следствия для таких показателей мотивации как тип целей, которые ставит перед собой субъект (учебные или результативные), а также уровень их сложности и настойчивость, которую он демонстрирует при встрече с трудностями.