Кроме того, известно, что уже переход на так называемое "связное дыхание" (отсутствие паузы между вдохом и выдохом), даже без изменения его обычной частоты и глубины, приводит к значительному повышению эффективности газообмена. Анализируя данные ЭЭГ при "связном дыхании", исследователи находят сходство ее с ЭЭГ картиной сна: как и при сне, изменения на ЭЭГ при "связном дыхании" сводятся к постепенному замещению ритмов бодрствования (альфа и бета) на низкоамплитудные тета– и дельта-волны. При этом отмечается общее улучшение состояния пациентов, улучшаются самочувствие, активность и настроение, повышается уровень бодрости и работоспособности и т. д.

Таким образом, обеспечение естественного, спонтанного дыхания позволяет пациенту достичь редукции проявлений дезадаптивных стереотипов поведения (страха, беспокойства, раздражительности, чувств тревоги или апатии). С этой целью необходимо устранить мышечные напряжения, обеспечивающие нарушение дыхания, а также использовать механизмы влияния на психическое состояние соотношения фаз дыхательного цикла, а также феномен "связного дыхания".

С другой стороны, дыхание не должно находиться под контролем, человек может и должен осознавать собственное дыхание как поведение, которое поддается модификации, уметь подбирать динамические структуры дыхания соответственно задачам и потребностям, однако для этого необходим навык поведения в отношении этого аспекта поведения, а не "слежка" и "насильственные" действия. Дыхание должно стать естественным, только в этом случае желательный психотерапевтический эффект будет достигнут. Такое естественное дыхание представляется понятием "спонтанное дыхание".

Б. Диагностические возможности

Наблюдаемые параметры дыхания – столь же явственный диагностический критерий, как и состояние мышечного напряжения. Жалобы пациентов, разумеется, необходимо сличать с видимыми признаками эмоции, поскольку словесное выражение переживания далеко не всегда соответствует реально испытываемым эмоциям и чувствам. "Элементарные эмоции" зачастую и вовсе не осознаются пациентом, если не попросить его намеренно сфокусировать внимание на их проявлениях, указывая параллельно значимые моменты.

При оценке определяемых параметров дыхания пациента необходимо учитывать ряд факторов (соматическую отягощенность, его спортивную форму и, например, музыкальную подготовку, навыки в риторике и т. п.). При использовании этих данных в качестве диагностических признаков психотерапевту следует учитывать возможную ассоциацию различных "состояний"; так, например, в депрессивных характеристиках всегда можно услышать нотки тревоги.

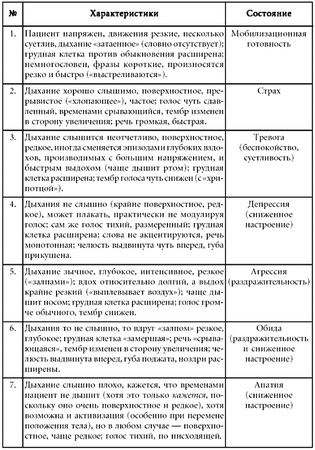

О неблагополучии свидетельствуют следующие признаки (см. таблицу):

Кроме указанных характеристик целесообразно обращать внимание на смех пациента, а также на голос. В случаях, когда пациент страдает от затяжной тревоги, его голос, как правило, неестественный, сдавленный, "сухой"; депрессивные пациенты если и смеются, то беззвучно, грудная клетка не совершает "положенных" ей в таких случаях экскурсий. Голос пациентов с тревогой кажется "гортанным" больше нужного, у депрессивных пациентов голос "пропадающий".

Наконец, очевидными признаками неблагополучия со стороны функции дыхания являются следующие жалобы пациентов: "чувство удушья" ("нечем дышать"), "тяжесть (давление, боль – "душа болит") в груди" (при эпизодах тревоги), "головные боли", "головокружения", "слабость", "сонливость" и т. п.

В некоторых случаях для определения состояния дыхания эффективны "элементарные пробы". Можно попросить пациента сделать глубокий вдох, при неблагополучии этой функции выявляются трудности глубокого полноценного вдоха (он происходит с некоторыми "зазорами", "клочками"), показательно также и то, что пациент может не выдохнуть после такого вдоха, задержать дыхание, "проглотить" выдох, а если и выдыхает, то как бы "пряча" выдох, "украдкой". Другая "проба" состоит в следующем: пациента просят сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, при неблагополучии функции дыхания он делает это с трудом, неравномерно, сбивается, останавливается, быстро устает.

В. Психотерапевтические техники

Психотерапевтическая техника, призванная устранить неадекватное поведение тела в части дыхания и вернуть пациенту естественное и спонтанное дыхание, должна удовлетворять нескольким требованиям:

· во-первых, способствовать формированию (возобновлению) у пациента естественного и спонтанного дыхания;

· во-вторых, быть функционально адекватной;

· в-третьих, расслаблять хронические мышечные напряжения, блокирующие естественные и спонтанные экскурсии грудной клетки;

· в-четвертых, быть осмысленной пациентом как осуществление поведения в отношении поведения (для удовлетворения требования "самостоятельности пациента", формирования необходимых доминант и адекватного означивания поведения тела);

· в-пятых, она должна использоваться как практика, то есть естественный жизненный навык, "стиль поведения".

Для реализации всех этих требований необходимо соблюсти следующую последовательность действий:

Первый этап (подготовительный).

1) Психотерапевт собирает информацию о состоянии дыхательной функции своего пациента.

2) Далее необходимо сформировать в "картине" пациента соответствующий задачам "модуль": психотерапевт в доступной для пациента форме и максимально наглядно (с приведением примеров и аналогий) излагает пациенту данный психический механизм ("дыхание"). Параллельно он означивает все относящиеся к данному вопросу проявления дезадаптации у данного пациента. Все "неясности" и "сомнения", возникающие у пациента, разъясняются самым тщательным образом.

3) Теперь необходимо создать в "схеме" пациента соответствующий "базис". Психотерапевт последовательно аргументирует два следующих положения: 1)"Те или иные нарушения дыхания наличествуют у всех, вызывая усиление чувства тревоги, раздражительности, нарушают сон, ухудшают общее состояние здоровья"; 2) "Естественное и спонтанное дыхание, напротив, способствует снижению чувства тревоги, раздражительности, улучшает качество жизни, повышает внутренний тонус, работоспособность, необходимо для отдыха и полноценного сна, улучшает общее самочувствие".

4) Наконец, психотерапевтом озвучивается "сущность техники" ("инструкция"): "Необходимо нормализовать дыхание, сделать его естественным и спонтанным, чего можно достичь только систематическими упражнениями. Для этого, во-первых, необходимо устранить мышечные "блоки", препятствующие ключичному, грудному и диафрагмальному дыханию; во-вторых, "раздышаться", в-третьих, освоить и выполнять соответствующую методику".

Второйэтап (устранение мышечных "блоков"; освоение упражнений).

1) Расслабление мышечных "блоков" челюсти, верхнего плечевого пояса, мышц спины и пресса проводится через использование соответствующих элементов упражнения "Напряжение – расслабление".

Расслабление диафрагмы достигается с помощью следующего упражнения : пациент должен встать; ноги врозь на расстоянии 35–40 см друг от друга, чуть согнуты, носки вовнутрь; руки образуют дугу по направлению назад, кулаки устанавливаются на подвздошные кости; далее совершается прогиб в пояснице, голова медленно закидывается назад, таз проходит вперед; теперь пациенту следует сконцентрироваться на чувстве натяжения по передней и задней поверхности тела, через 10–15 секунд следует вернуться в исходное положение. При правильном выполнении этого упражнения сразу вслед за разгибом происходит глубокий спонтанный выдох.