Интегративная психотерапия, с нашей точки зрения, – необходимая дань времени, а с другой стороны, не исключено, что психотерапевт, осуществляющий интеграцию методов, техник в психотерапии, является фигурой, у которой есть проблемы личностной и профессиональной идентичности.

Для того чтобы назвать себя интегративным психотерапевтом, необходимо скрупулезно определить основные параметры теоретических концептов, лежащих в основе различных методов психотерапии, и в случае их близости осуществить на практике соединение этих методов в рамках нового метода, нового психотерапевтического процесса. Однако подчеркнем, что трудности этой процедуры в первую очередь обусловлены собственными противопереносами психотерапевта, плохо осознаваемыми, а потому не контролируемыми и не управляемыми, а во вторую – неспособностью концептуализировать собственную психотерапевтическую работу. К сожалению, в отечественной подготовке психотерапевтов распознаванию, преодолению противопереносов и управлению ими уделяется явно недостаточное внимание.

Возможно, что созданная Э. Г. Эйдемиллером и Н. В. Александровой новая модель семейной аналитико-системной психотерапии может быть подвергнута критике именно с этих позиций.

Глубинные процессы связаны с тем, что психотерапевты пытаются идентифицировать себя уже как профессионалов в определенной области психотерапии – аналитической, групповой, семейной и др.

Эти процессы наиболее сложные, так как зависят и от внешних, и от внутренних факторов. К внешним относится отсутствие методологии, приемов обучения методу; к внутренним – выбор самого психотерапевта. Любой специалист, делающий выбор в сторону неспешного и сосредоточенного самопознания – своего рода "мирского монашества" – и ознакомления с техниками психотерапии в рамках мировоззрения, которому присягнул, проигрывает на современной "ярмарке тщеславия", но выигрывает в системе других духовных координат.

Как увидит читатель, каждый из авторов монографии проходил и проходит собственный, индивидуальный путь становления психотерапевта-профессионала, выбирая свои приоритеты в психотерапии. Многим из нас были знакомы переживания и перипетии манипулятивного психотерапевта: восторг от своей "силы", наслаждение собственным величием и волшебством, особенно при применении техник НЛП. Мы не берем на себя труд критиковать НЛП, которое, как известно, в рейтинге эффективных методов психотерапии занимает достойное место в первой тридцатке. Мы говорим о себе, а также о тех мыслях, которыми делились наши сотрудники.

В 1990 г. Карл Витакер, проводивший семинар по семейной психотерапии в гостинице "Санкт-Петербург", ответил на вопрос одного из участников, какой метод психотерапии он считает наиболее эффективным: "Слушать… только слушать". Тогда участник, не удовлетворенный ответом, задал более конкретный вопрос: "Ваше отношение к НЛП?" Карл Витакер ответил: "Я скептически отношусь к психотерапии, основанной на манипуляции". В то время не все были удовлетворены таким ответом.

Наш опыт, наша жизнь позволяют сказать, что в работе психотерапевта самое важное: "Слушать… Слышать… Чувствовать…"

Ибо каждое сообщение клиента, каждая заявляемая им проблема – это одновременно и загадка, и отгадка (Лейтц Г., 1994).

Специфика работы семейных психотерапевтов в России определяется национальными, религиозными и культурными аспектами жизни в обществе вообще и в семье в частности.

В нашей стране семья имеет свои отличительные особенности:

• сохраняется патриархальная семья, т. е. семья, состоящая из нескольких поколений;

• границы между подсистемами диффузны, плохо структурированы; власть в семье нередко принадлежит бабушкам и дедушкам;

• во многих семьях в нескольких поколениях отсутствуют мужчины (так же, как они отсутствуют во многих общественных институтах: детских садах, школах, университетах, больницах, поликлиниках, некоторых фирмах и банках, где работают в основном женщины);

• несколько поколений зависят друг от друга не только духовно, но и материально: молодые семьи живут либо в коммунальных квартирах, либо вместе с родственниками, без надежды на приобретение собственного жилья;

• идеология тоталитарного общества сформировала жесткую систему принуждения и долженствования, из-за которой быт – поведение, духовные ценности – напоминал те эпохи, когда человек забывал о собственном "Я", о своих желаниях и потребностях, выстраивая свое поведение так, чтобы оно было угодно Богу, феодалу или государству;

• разрушение прежней идеологии и отсутствие новой, которая помогла бы сплочению и обретению чувства принадлежности и защищенности, привели к тому, что в обществе возросла потребность в иллюзиях, "чудесах" и др.

Тяжелое материальное положение и снижение значимости нравственных ценностей приводят к тому, что семьи легко распадаются и дети оказываются на улице, становясь легкой добычей криминальных элементов; в семьях возрос уровень взаимной агрессии.

Обретение свободы сопровождается высвобождением агрессии, а агрессивное поведение, в свою очередь, воспринимается его носителем как обретение свободы. Именно психотерапевты, социальные работники, учителя, работники правоохранительных органов оказались ответственными за сохранение человеческой души. В настоящее время теория семейной психотерапии – это область наибольшего развития, в которой каждое приобретение дается ценой многочисленных усилий и дискуссий.

В основу нашей книги легли результаты исследований семей с весьма широким кругом нервно-психических и психосоматических расстройств и семейной психотерапии. Изучены более 1000 семей, проходивших семейную психотерапию в 1970–2006 гг. в отделениях подростковой психиатрии, неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева и на кафедре детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. Семейная психотерапия осуществлялась при различных формах неврозов и реактивных состояний, при алкоголизме, вялотекущей шизофрении, психопатиях и психопатоподобных состояниях. Широкое изучение нервно-психических расстройств в их взаимосвязи с нарушениями семьи позволило установить некоторые общие закономерности. Именно этим закономерностям уделено основное внимание в предлагаемой вниманию читателей работе.

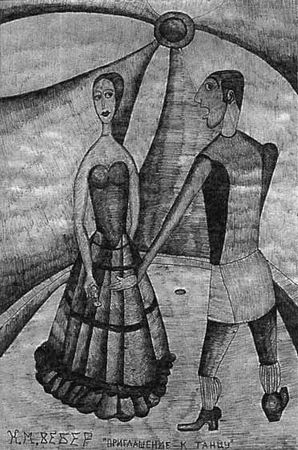

Мы решили проиллюстрировать основные этапы жизненного цикла семьи собственными рисунками (Э. Г. Эйдемиллер).

• Знакомство. "К. М. Вебер. Приглашение к танцу".

• Взаимная адаптация. "Продолжение танца".

• Супружеский симбиоз. "Гермафродит".

• Расставания/встречи супругов. "Прощание древлянки".

• Рождение реб "Рождение триалога".

• Уходы детей из семьи.

• Родители остаются одни.

• Завершение жизненного цикла семьи. Смерть супруга.

Глава 1. СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Знакомство. "К. М. Вебер. Приглашение к танцу"

Современная семья и нарушения ее функционирования

"Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство" (Соловьев Н. Я., 1977). Семья играет огромную роль в жизни как отдельной личности, так и всего общества. По данным переписи населения 1979 г., 88,4 % всего населения живут в семьях.

Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции, структура и динамика.

Функции семьи. Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. "Функций семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она удовлетворяет" (Соловьев Н. Я., 1977). Выполнение семьей ее функций имеет значение не только для ее членов, но и для общества в целом.

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются индивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в том, что родители могут "реализоваться" в детях. В ходе выполнения воспитательной функции семья обеспечивает социализацию подрастающего поколения, подготовку новых членов общества.

Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении материальных потребностей членов семьи (в пище, крове и т. д.), содействует сохранению их здоровья: в ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление затраченных в труде физических сил.

Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содействует сохранению их психического здоровья.

Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении, она играет значительную роль в духовном развитии членов общества.

Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения социальных норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств (возраст, заболевание и т. п.) не обладает в достаточной степени способностью самостоятельно строить свое поведение в полном соответствии с социальными нормами.