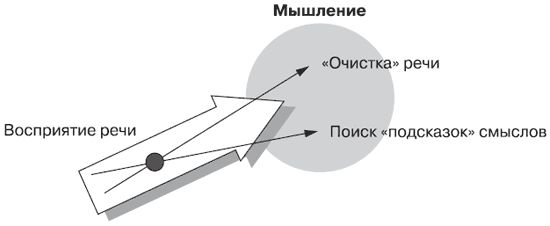

Работа мышления при восприятии речи другого.

Эта непростая работа концептуального мышления образует живую проблемную область, которую можно обозначить как область проблем преодоления "речевых форм мышления".

Суть проблемы состоит в том, что в обыденных и широко распространенных случаях мышление "переводит" чужую речь в смыслы без совершения этих двух операций, а, так сказать, "как она есть". При этом слова принимаются и обрабатываются в виде однозначных блоков информации, как бы склеенными с устоявшимися смыслами. Например, "открытое образование" – это понятно: раз "открытое", значит, без запретов, для всех, без экзаменов, по принципу "заходи, ребята". "Демократия" – это тоже понятно: власть народа – народ выбирает делегатов своих желаний, те от имени своих избирателей принимают решения и отчитываются перед ними. "Займемся любовью" – очень просто: любовь – это занятие, вчера не занимались, а сегодня займемся, пошли…

Неосторожное, легкое, упрощенное обращение со словами при конструировании смыслов создает не только путаницу в головах, но и обширные смысловые бедствия. Обращусь здесь к французским концептуалистам.

"… До полного позора дело дошло тогда, когда самим словом "концепт" завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама – все коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы! Это мы друзья концепта, ведь мы его вводим в свои компьютеры. В маркетинге усвоили мысль о некотором отношении между концептом и событием; и вот уже концепт выступает как совокупность различных представлений о товаре (историческое, научное, художественное, сексуальное, прагматическое…), а событие – как презентация этого товара, в котором обыгрываются различные представления о нем и возникает некий "обмен идей". Нет событий, кроме презентаций, и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать".

Дальше высокие французские мыслители по-философски и весьма эмоционально рассуждают о том, как с помощью "педагогики концепта" защититься от интеллектуальной катастрофы, как не свалиться "в этот абсолютный провал мысли, каковы бы ни были его социальные преимущества с точки зрения мирового капитализма". Подобная катастрофа – это возможный след сдерживаемой проблемы преодоления мышления в речевых формах. Хотя и не только этой проблемы.

Сопоставляя написанное выше с тем, что, возможно, известно просвещенному читателю о проблеме извлечения смысла из слов, развернутой в философии и особенно – в герменевтике, все это может показаться чрезвычайно грубым упрощением сути дела. Действительно, проблема смысла слов, как проблема прояснения связи между словом как знаком и смыслом, как значением знака, существует много веков, обостряясь в различные эпохи и в различных интеллектуальных средах. Например, весьма глубокий анализ существа этой проблемы и истории ее развития дал еще в 1918 году русский философ Г. Г. Шпет, хотя и с той поры филологи, психологи, философы по-прежнему разбирают "тонкости" связи между словом и смыслом – настолько сложна проблема. Но здесь мне хочется придерживаться русла более практического, чем теоретического, – мы будем говорить о практической стороне смыслотворчества концептуальными средствами как о следствиях существования проблем в его теоретической сфере.

Замечу к тому же, что концептуальное мышление в конструировании смыслов имеет дело не только со словами, но и с бессловесной реальностью, которую мы лишь наблюдаем, с математическими абстракциями, с образами идей, с тем, что возбуждает его, призывает к концептуальной деятельности. Ради строгости и полноты пришлось бы провести линии связи между всеми этими данностями и извлекаемыми из них смыслами. Такая работа или почти такая будет совершена в следующей книге, где концептуальное мышление будет рассмотрено как искусство. А здесь пусть состоится лишь указание на технологическую идею, которая лежит в основании конструктивности современного концептуального мышления – со словами надо бы осторожнее!

Но все это относилось пока лишь к акту восприятия речи. После ее реконструкции (при которой искажающее действие речи уже не так сильно, поскольку конструирование концептов совершается особенными средствами) в голове концептуалиста наступает этап выражения результата мыслительной деятельности Другому. А вместе с этим возникают и новые трудности в преодолении мышления в речевых формах.

При выражении смыслов в интерсубъективном акте, то есть в акте передачи смыслов для Другого, слово наше проявляется двояко.

– В отношении "средство – цель". Здесь слово есть средство для выражения чего-то, для достижения некой цели (действия), и оно же – воплощенная цель.

– В отношении "формы и содержания". Здесь слово – логическая форма некоей мысли, некоего содержания, идеи, и "слово же – осуществленная идея, то есть понятие".

Слово как средство обсуждать не будем – всякому понятно, что не всегда слово есть лучшее средство для выражения смысла. Иной раз надежнее жест, взгляд, прикосновение… А уж художественный образ много выразительнее слов.

"…не всегда слово есть лучшее средство для выражения смысла. Иной раз надежнее жест, взгляд, прикосновение… А уж художественный образ много выразительнее слов…".

Но если выбрано слово, то дальше успех нашей выразительности полностью определяется сложным, нелинейным отношением между словом-формой и смыслом-содержанием.

Прежде всего обозначим саму проблему здесь известной формулой – "слово произнесенное есть ложь". Ложь в принципе связана только со словом: "Истина и ложь – атрибуты речи, а не вещей. Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи". Но, говоря строже об отношении истины (как некоего Божественного "слова") и человеческой речи, следует согласиться с тем, что вторая по отношению к первой – "в силу субстанциональной несоизмеримости всегда есть троп (аналогия, сравнение, метафора)". А поскольку это так, то выражение концептуально сконструированных смыслов должно быть организовано в особенную речь, в которой осторожность обращения со словами важна не менее, чем при восприятии речи.

Кратко обозначу две ключевые задачи этого этапа полноценного акта концептодеятельности.

– Передать (выразить) структуру и полное содержание концепта (концептуальной схемы) без искажения.

– Передать сконструированный в концепте смысл уместным и щадящим образом. Имеется в виду, что тот, Другой, для кого концепт предназначался, может иметь разные потребности в отношении концепта и способности в его понимании. Поэтому "уместным образом" – это означает "в соответствии с задачей использования концепта (например, для воплощения, для понимания, для продолжения концептуальной работы, для отчета перед руководством, для устрашения и др.)". А "щадящим образом" – означает "так, чтобы учитывать познавательные возможности Другого". Обе эти задачи нуждаются в отделении речи от мышления ради ее особенного построения.