где P1 – практическая проблема,

ТТ – пробная теория (гипотеза),

ЕЕ – критика теории (новая теория),

Р2 – новая проблема.

Именно эта логика является основанием гипотетико-дедуктивного подхода к порождению объективного знания. Именно этот подход последовательно и конструктивно воплощается в концептуальных техниках в виде построения и эксплуатации концептуальных схем.

Вообще любая концептуальная схема является некоей гипотетической теорией, которая постулируется нами и в готовом виде выступает как луч "прожектора" познания. С ее помощью концептуалист смотрит на мир, выводит логические следствия в виде понятий, которые впоследствии сопоставляются с реальностью (мы говорим – интерпретируются). Далее следствия из концептуальной схемы должны быть подвергнуты беспощадной критике. И если обнаруживается, что они противоречат действительности или друг другу, то концептуальная схема "выбрасывается" и заменяется другой.

В этом и состоит, согласно К. Попперу критический подход научного метода.

– Формулирование теорий на определенном языке – это позволяет их критиковать.

– Развитие сознательного и систематического отношения к нашим теориям.

– Порождение смелых, дерзких предположений и изобретательных, решительных попыток их опровергнуть.

– Получается, что измерение – это важный, но не основной принцип науки. Он появляется потом. К тому же измерение базируется на допущениях и зависит от них.

"Всякий рост знания состоит в усовершенствовании имеющегося знания, которое меняется в надежде приблизиться к истине".

Однако замена одной концептуальной схемы другой – дело непростое. Здесь возникает та же проблема, с которой встречается всякий австралийский абориген: очень трудно избавиться от старого бумеранга, когда сделал новый… Вы догадываетесь – почему!

Проблема оформления знания

Когда один древний грек говорил другому: "Дай мне теорию!" – это означало примерно следующее: "Покажи мне то, что ты видишь, покажи мне картину", – ведь изначально на греческом языке слово "теория" (греч. theoria) означало картину. И тогда у этого второго грека, наверное, возникал вопрос – а как? Если это видение, этот образ был простым, то можно было просто выразить его словами или жестом. Если образ был посложнее, то можно было нарисовать его палочкой на песке. Очень сложное знание, наверное, можно было только… пропеть.

Мы говорим о проблеме оформления знания, не так ли?

О единстве понятия и теории

"Единицами смысла", с которыми имеет дело художник, являются образы, выражаемые линиями, цветом, формой и другими способами… "Единицами смысла", с которыми имеет дело концептуалист, являются идеи, выражаемые концептуальными схемами: понятиями и отношениями. По сути – это тоже некие образы или, можно сказать, картины, но построенные в уме особенным способом.

Наиболее совершенной формой выражения такого рода идей-картин является теория.

"…Единицами смысла", с которыми имеет дело художник, являются образы, выражаемые линиями, цветом, формой и прочим…

В современном употреблении термин "теория" используется многогранно:

– как результат обобщения опыта, практики, отражающий объективные природные закономерности;

– как сумма обобщенных положений науки;

– как система взглядов по какому-либо вопросу;

– как система некоторых знаний, то есть специфическая целостность, образованная высказываниями о предмете, стремящимися к отражению истины о нем;

– как отвлеченные знания, рассуждения, не опирающиеся на реальную действительность.

Все это верно по причинам, о которых мы уже говорили здесь – в каждом новом контексте одна и та же "вещь" открывает нам особенные грани. Пока будем придерживаться предпоследнего взгляда.

Теория (греч. theoria) – наблюдение, исследование, картина

В методологии концептуального мышления сознается как тождество, так и различие понятия и теории. Тождественны они в том смысле, что как отдельное понятие, так и теория выражают существенные отличительные признаки неких объектов нашего мышления. А различны они степенью целостности представления знания, которое отражают. Однако различие это несущественно и в "хорошей" голове концептуалиста "стирается" совершенно, поскольку при тщательном построении определения предмета (предметной области) оно появляется как целостное, завершенное знание.

Словом, если рассматривать концептуальную схему как конструкцию в виде некоторого сложного понятия, то можно утверждать, что каждая концептуальная схема – это теория предметной области, которую она выражает. Получается, что всякая концепция, всякое концептуально выстроенное решение в менеджменте – это теория какого-то отрезка бизнес-реальности. Кстати, это еще один надежный различитель профессионализма в менеджменте концептуального уровня. Вы сознаете, что каждое решение в нем должно становиться теорией?

Однако здесь, как и в любом деле, есть некоторые "тонкости".

С точки зрения степени обоснованности знаний, которые отражаются в теориях, все известные и будущие теории можно расположить в определенном месте следующего континуума: от теорий обыденных до теорий научных.

Первые – это обыденные знания о предметах, порожденные поверхностным прикосновением нашего сознания к ним. Чаще всего это произвольные высказывания о предметах. Научные теории – это знания, добытые научным путем и сформированные в виде особенных целостностей. Научные теории имеют специфическую структуру, образованную различными многоуровневыми подсистемами.

С точки зрения свойств знания, которые отражаются в теориях, все знания могут быть расположены на другой шкале – на континууме от формальных до содержательных теорий.

Содержательные теории – это те, в которых любым произвольным способом отражается само содержание некоторого знания. Формальные теории – это конструкции, отражающие любое знание, но в соответствии со строгими правилами. Наиболее строгими формальными теориями являются теории, заданные в аксиоматической форме.

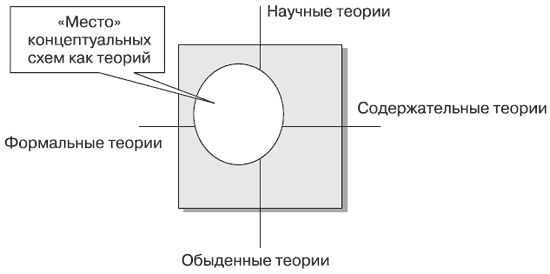

Эти различения позволяют построить некоторое пространство типов теорий, в котором теперь можно указать место теорий – продуктов концептуального мышления. Эта область расположена вблизи формальных теорий и ближе к научным.

Пространство типов теорий.

Это означает, что концептуально строго могут быть объяснены не только основания политэкономии в широком смысле или, скажем, школ психологии, или понятие "структурного сдвига в экономике", но и, например, такие реальности, как "зять идет к теще на блины" или "приключения гвоздя Васи по системным классам", что необыкновенно выразительно показывал С. В. Солнцев, на своих занятиях по концептуальному мышлению.

Проблема сдерживания поспешности в суждениях

Известно, что женская логика чем-то существенным отличается от мужской. Вот расхожий пример из разговора на улице. Мужчина обращается к молодой женщине:

– Девушка, вы не подскажете, который сейчас час?

– Извините, но я замужем!

Согласитесь, ответ дан совершенно точный! Судите сами. Разнообразие возможных мотивов к вопросу о том, "который сейчас час", весьма велико. Возможно, мужчине надо было узнать, не опаздывает ли он, сколько времени у него есть в запасе, не пора ли обедать или что-нибудь другое, в том числе, возможно, у него было желание познакомиться с женщиной, пользуясь невинным вопросом. Из всех этих вариантов мотивов к вопросу о времени женщина чаще всего выбирает… "правильный" и отвечает именно на него. Но как?

И все же согласитесь, что здесь можно ошибиться. Мужская логика все же надежнее. Она-то и преобладает в концептуальном мышлении.

Концептуальное мышление неторопливо.