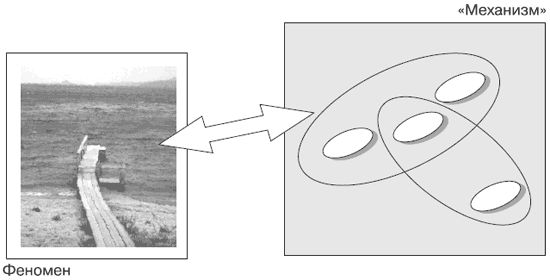

Различие феномена и "механизма".

Переход от феномена к "механизму" – это область герменевтики.

"Герменевтическая проблематика вначале возникла в рамках экзегезы, то есть дисциплины, цель которой состоит в том, чтобы понять текст – понять его, исходя из его интенции, понять на основании того, что он хотел бы сказать. Если экзегеза породила герменевтическую проблематику, иными словами, поставила вопрос об интерпретации, то это произошло потому, что всякое чтение текста (в широком смысле – символа, феномена – А. Т.) само по себе связано с quid, с вопросом о том, "с какой целью" он был написан, и всегда осуществляется внутри того или иного общества, той или иной традиции или того или иного течения живой мысли, которые имеют свои предпосылки и выдвигают собственные требования. Так, апостольское истолкование Ветхого Завета в свете пришествия Христа дает совсем другое прочтение событий, установлений, персонажей Библии, чем это делают раввины.

<…> Герменевтика – это этап в работе по присвоению смысла, этап между абстрактной рефлексией и конкретной рефлексией, это выявление мышлением смысла, скрытого в символе".

Понимание как особенная деятельность нашего сознания имеет свои закономерности. В наибольшей степени они раскрыты в таких философских дисциплинах, как герменевтика, когнитивная психология, феноменология и некоторых других.

Для нашего разговора стоит указать лишь на некоторые особенности понимания как процесса для того, чтобы со смыслом говорить об их воплощении в концептодеятельности.

– Известно, что наше сознание в процессе постижения любого объекта становится как бы двухслойным: один слой – это направленность актов мышления, создаваемого исследовательскими намерениями, а другой – это содержание мыслей. Для феноменологической чистоты нам требуется не столько думать о предмете, сколько поддерживать непрерывную связь между этими слоями сознания. В реальности это мучительный процесс пересмотра базисных понятий и отношений, с помощью которых мы хотим "схватить" и выразить смысл. Однако этот труд редкостным образом развивает наши познавательные функции.

– Постижение смысла – это поток актов сознания. Понимая что-либо, в каждом из этих актов мы "окружаем" понимаемое вопросами и по-разному спрашиваем в них то, что хочется понять. Именно это внутреннее вопрошание создает материал и возможность для образования смысла.

– "То, что мы видим нечто действительно наличное, ни больше и ни меньше, – представляет собой результат направляющего наше видение процесса обретения ясности, отсечения иллюзорных образований". То есть понимание становится процессом освобождения от лишнего, подобно тому, как скульптура появляется в результате освобождения каменной глыбы от лишнего материала. Подобно этому, и в фотографии мастер находит способ освободить свой предмет от лишнего, что мешало бы понять его замысел… хотя бы и по-своему. После такого рода концептуальной огранки смысла в нем не остается ничего другого, кроме него самого. В концептуально построенном механизме не остается ничего такого, что могло бы стать источником неоднозначности.

"…точно также и в фотографии мастер находит способ освободить свой предмет от лишнего, что мешало бы понять его замысел… хотя бы и по-своему…".

Если попросить обыкновенного менеджера объяснить, почему в организации, где в основном все друзья или родственники, так усложнились отношения между людьми и компания захлебывается от конфликтов, то, скорее всего, его рассказ о механизме конфликтов будет таким: "Понимаешь, просто главбух – зять коммерческого директора, а начфин – кум генерального, а в подчинении у них вообще приемный сын заведующего складом от седьмого брака, поэтому и косвенные затраты на трансактные издержки никто считать не хочет!"

Сравните этот ответ с концептуально строгим:

"Для семейного бизнеса характерны специфические конфликты между членами семьи, возникающие из-за противоречий между их ролями в семье и их ролями в бизнесе. Для решения этой задачи нужно определить "семью" и "бизнес" как носителей ролей, определить возможные комбинации ролей и установить, какие комбинации являются потенциально конфликтными.

Семья определяется как отношение между тремя группами отношений – биологических (два вида: супружеские и родительские), правовые (семь видов), хозяйственные (отношения труда, распределения и потребления). В зависимости от значения этих отношений возникают семьи различной конфигурации.

Бизнес определяется как совокупность шести отношений – имущественных (владения, распоряжения, пользования), управления, трудовых, распределения, передачи, потребления.

Из этого логически следует, что конфликты в семейном бизнесе могут возникать из-за следующих трех причин: несоответствие правовых и фактических отношений, антагонистического несоответствия ролей, неосознаваемого переноса ролей".

– Согласно герменевтике цель любого понимания – достичь согласия по существу. Из философии известно, что сущее "вещей" выступает как единство их текущих разнообразий. "Каждая вещь мыслится и называется как определенная сущность лишь в предположении присущего ей единства и тождества. А то начало, в котором совсем отсутствует множественность, не есть единое по участию в едином, а есть само единство – чистое и абсолютное". В этой логике "механизм" строится концептуалистом так, чтобы определять не только единичные детали явлений, но и их возможное разнообразие в единстве. Внешне это выглядит странно: там, где обыденное мышление "видит", скажем, конкретных исполнителей деятельности, конкретных Гаргантюа и Пантагрюэля, там концептуалист как бы теряет зоркость. Речь его становится странной, иноземной: "Здесь есть множество людей, совершающих некие процессы, среди которых…" и так далее. Эта странность есть следствие сознательной нацеленности на оперирование сущностями через классы объектов, а не единичными экземплярами. Эта странность легко отличает способ, каким пользуется концептуальное мышление для превращения феномена в "механизм".

– Герменевтика утверждает, что понимание любого объекта всегда имеет открытый горизонт полагания смысла. Но действительному пониманию подлежит только часть объекта. Остальное в нем образует бесконечный "горизонт" признаков. Этот герменевтический канон воплощается при концептуальном мышлении в полной мере тогда, когда мы осознаем когнитивную ситуацию и в соответствии с нею выделяем только то, что имеет смысл здесь и сейчас, а остальное отбрасываем. Речь об этом шла несколькоми страницами ранее.

– Один из важных принципов понимания состоит в признании некоторого предпосылочного знания, которое помогает нам понять незнакомое. Понимание происходит в виде своеобразного пробрасывания возможного смысла вперед, перед тем, как мы распознаем смысл актуальный. Оказывается, "понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное". Эта особенность проявляется при концептуальном мышлении двояким образом. С одной стороны, концептуалист, как и любой исследователь "механизма", "пробрасывает" вперед некоторые потенциальные значения того, что стремится понять, как бы спрашивая "может быть, это? а может быть, это?". Это похоже на поведение рыбака, который раз за разом забрасывает в море невод предвосхищений, чтобы зацепить им подвижный смысл. Но интереснее другая сторона проявления этого герменевтического правила. Чтобы объяснить понятый механизм другим (пользователям концептуальных схем), концептуалисту приходится распознавать смысловые поля, в которых мыслят эти другие люди, и специально управлять формами интерпретации результатов своего труда. Ему приходится много и по-особенному говорить, чтобы быть понятым. Но это уже другая идея, которую мы обсудим как идею об управляемом богатстве выразительных средств.

Мы уже много раз употребляли с вами термин "концептуальная схема", но еще ни разу не попытались как-то приемлемо пояснить его. Теперь это можно сделать в контексте риторики о феномене и механизме.