Словом, уже в Средние века был сформирован взгляд на концепт как на результат выделения конкретного смысла из всех возможных. По С. С. Неретиной – это было обусловлено особенным типом средневекового мышления, когда высокая (подлинная) внутренняя речь должна была произноситься при "Боге свидетеле", то есть нести характер непременного "схватывания" вещи (идеи) в уме как бы перед Ним и откровенно выражать это схватывание. Эти акты "схватывания" должны были выражаться в речи публичной, проявляя тем самым смысл мыслимых "вещей".

Концепт (лат. conceptus) – мысль, понятие.

В одной из своих книг С. С. Неретина попыталась выделить существенные признаки средневекового мышления как мышления, отличающегося от античного. Среди прочих (немногочисленных) признаков она выделяет: а) идею дву-осмысленности (эквивокации) мира; б) связанную с этим идею концепта, ориентированного на признание того, что за любой "вещью" всегда есть субъект, всегда есть чье-то намерение смотреть на нее так или иначе.

По ее мнению, проявлением признаков концептуального мышления служило активное развитие тропов (оборотов речи, основанных на употреблении переносных значений слов (метафора, метонимия, синекдоха и др.). Существование поворотов точек зрения на одну и ту же вещь, проявляющихся в тропах, можно рассматривать как свидетельство признания многообразия граней истины. Таким образом, в Средние века тропная речь приобрела характер особенного, сущностного отличия способа мышления, а не только словесной эквилибристики.

Уже в Средние века было понятно, что концепты есть не только и не столько готовые и особенные формы рассудка, сколько плоды "схватывающего" ума. Смыслы понятия – это следы помыслов. Стало быть, понятие – некий итог познания предмета, застывший в виде определения или теории, подобно тому, как фотоснимок – застывший, выделившийся на миг поток игры бесконечных свойств действительности.

"…подобно тому, как фотоснимок – застывший, выделившийся на миг поток игры бесконечных свойств действительности…".

У любой вещи много свойств и, значит, с нею может быть связано много смыслов. Но в концепте выделяется нечто конкретное. Это происходит потому, что в начале этого познания, в начале любого понятия лежит чье-то субъективное намерение так или иначе помыслить свой предмет. Стало быть, любой концепт, любое определение "вещи" есть результат синтеза чего-то "универсального", что есть в каждой вещи, и "схваченного, выраженного в речи". Получается, что концепт всегда субъективен, ведь речь – это пространство души.

Про рациональность

Уже были известны принципы рационального познания

Публичная история философии прочно связывает становление принципов рационального познания (мышления) с именем Рене Декарта. Влияние этого французского философа и математика на философию, на гносеологию, на конструктивные формы мышления огромно. Здесь из его учения я выделю только то, что, по моему мнению, расширяет характеристику феномена концептуального мышления.

Существо метода рационального познания Р. Декарт выразил просто:

"…вместо большого числа правил, составляющих логику, я заключил, что было бы достаточно четырех следующих, только бы я принял твердое решение постоянно соблюдать их без единого отступления.

Первое: не принимать за истинное что бы то ни было, прежде чем не признал это несомненно истинным, то есть старательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму так ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению.

Второе: делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, на сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.

Третье: руководить ходом своих мыслей, начиная с предметов простейших и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном порядке вещей не предшествуют друг другу.

И последнее: делать всюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено".

Нам стоит обратить внимание на два обстоятельства, скрывающихся в этой простоте и имеющих значение для понимания нашего предмета.

Первое: Р. Декарт указывает на то, что мы познаем только те предметы, относительно которых мы сознаем еще и способ, каким они даются нашему мышлению. То есть история нашего осмысления любого предмета, логические предпосылки мышления, сам путь исследования и то, как мы "смотрим" на свой предмет, влияют на результат "схватывания" смыслов и должны быть понятны нам в каждом акте мышления.

На второе обстоятельство декартовской логики познания отчетливо обратил внимание М. Мамардашвили. В "Картезианских размышлениях" он пишет: "Чтобы в мире что-нибудь понимать, считал Декарт, нужно научиться думать, что ничего еще не вытекает из того, что дело обстоит именно так, как оно обстоит, заданное прошлым. Все еще можно!". В этой декартовской идее сомнения как метода мышления содержится призыв к постижению предметов через их зановосозидание, которое всякий раз должно состояться вместе с нами, при участии нашего сознания.

Согласитесь, это призыв к производству мыслей, вместо их "складывания". Это призыв к метафизике, то есть к мышлению того, что продолжается в нашем сознании "после физики".

Вот эта свобода в производстве смыслов предметов, свобода мышления, контролирующего себя самого от момента возникновения намерения "посмотреть" на предметы так-то и так-то, и составляет одну из ярких черт концептуального мышления.

Про порождение разнообразий

Уже было понятно, как движется мысль в порождении разнообразия "вещей"

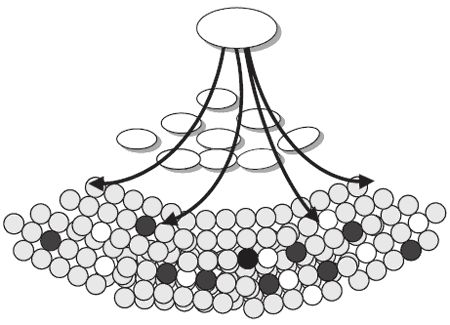

Хотя прежде других об отношениях между понятиями, с помощью которых наше мышление постигает действительность, написал Аристотель, но все же саму логику развития представлений по-настоящему исследовали и объяснили его последователи и последователи его учителя – Платона, так называемые неоплатоники. Согласно их представлениям каждое новое и все более детальное представление о некоторой "вещи" развивается в виде размножения ее первого представления.

Так, Плотин писал: "Процесс происхождения вещей (в мышлении – А. Т.) идет не по восходящей, а по нисходящей линии, так что чем дальше он идет, тем больше выступает множественность, тогда как (любое) начало на каждой ступени всегда обладает большей простотой, чем то, что из него происходит".

Процесс происхождения вещей.

В современном концептуальном мышлении как в технологии это отразилось в логике развертки понятий через конкретизацию. И особенно ярко – в организации целостных линий конкретизации представлений.

Но действительное могущество этот взгляд приобрел гораздо позже, когда состоялось понимание способа, каким наше сознание, оперирующее абстракциями (понятиями), постигает конкретное.