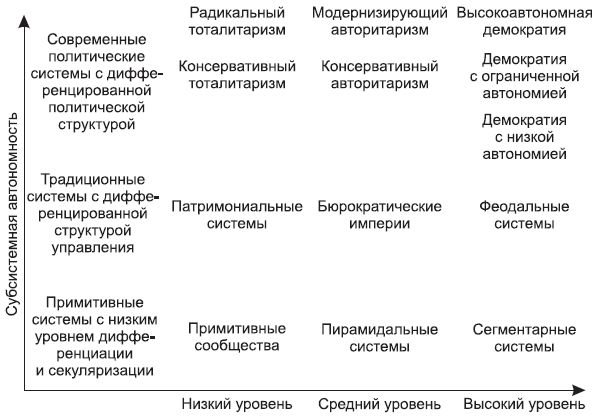

11.8. Типология режимов Алмонда и Пауэлла

Г. Алмонд и Г. Пауэлл для типологизации режимов (фактически политических систем) ввели два критерия:

1) субсистемная автономность, т. е. самостоятельность подсистем;

2) дифференцированность политической структуры (т. е. разделение, специализация, все большая самостоятельность ролей, появление их новых типов, создание новых структур и подсистем) и культурная секуляризации общества.

Каждый критерий получил три измерения (см. рис. 11.3), что дало возможность проследить развитие политических режимов.

Рис. 11.3. Типология политических режимов по Г. Алмонду и Г. Пауэллу. Структурная дифференцированность и культурная секуляризация. Источник: Ильин М. В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии / Полис. 2001. № 6. С. 152–154; Политология / Под ред. А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. СПб., 2005. С. 260.

При этом Алмонд и Пауэлл примером радикального тоталитаризма считают СССР, консервативного тоталитаризма – нацистскую Германию, консервативного авторитаризма – франкистскую Испанию, модернизирующегося авторитаризма – Бразилию, высокоавтономной демократии – Великобританию, демократии с ограниченной субсистемной автономией – Третью или Четвертую республику во Франции и послевоенную Италию, демократии с низкой автономией – Мексику, предмобилизованного авторитаризма – Гану, предмобилизованной демократии – Нигерию (до 1966 г.), бюрократической империи – империю инков или тюдоровскую Англию, феодальной системы – Францию XII в., примитивного общества – общества эскимосов, бедуинов [111] .

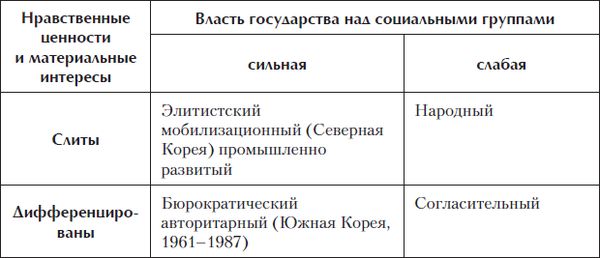

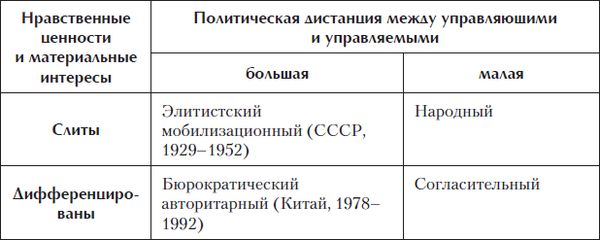

11.9. Типология Энлрейна

Мы уже говорили о типологии политических систем американского политолога Чарльза Эндрейна. Учитывая, что он не разграничивает "политическую систему" и "политический режим", употребляя то один, то другой термин, изложим более подробно его логику типологизации политических режимов. Для своей типологии Эндрейн ввел три критерия:

1. Нравственные ценности и материальные интересы, формирующие политические задачи и цели.

2. Власть государства над социальными группами, а в широком смысле – влияние правительства на политический процесс.

3. Политическая дистанция между управляющими и управляемыми, поведение политиков и рядовых членов общества.

В результате он разместил в двух таблицах по четыре типа режимов (см. табл. 11.2 и 11.3).

Народные (племенные) и бюрократические авторитарные режимы действуют в совершенно разных условиях. Материальная деятельность первых – собирание плодов, уборка урожая – неразрывно связана с духовно-нравственными ценностями, например с почитанием богов. Дистанция между правителями и подчиненными ничтожно мала. При бюрократическом авторитарном режиме государство строго контролирует все социальные группы, и отдельные лица практически не имеют возможности противостоять властям. Материальные интересы и нравственные ценности резко отделены.

Так же сильно отличаются элитистские мобилизационные и согласительные режимы. Власти мобилизационных режимов управляют сильным государством; социальные группы получают от последнего лишь малую толику самостоятельности; между управляющими и управляемыми большая политическая дистанция. Согласительный режим реализует плюралистическую модель. Государство имеет ограниченный контроль над достаточно самостоятельными социальными группами. Дистанция между лидерами и рядовыми гражданами, которые активно участвуют в политике, невелика.

Из четырех выделенных режимов, делает вывод Эндрейн, наиболее эффективен в условиях демократии согласительный тип. Его лидеры признают легитимными столкновения интересов различных групп, организационный плюрализм и добровольное участие граждан в политике. Лидеры склонны к компромиссу со своими противниками. Стратегии, нацеленные на консенсус, способствуют выработке гибких политических линий.

Мобилизационные режимы тяготеют к социализму. Популисты-мобилизаторы стремятся создать политико-экономическое равенство и вовлечь широкие массы в политику. Но очень сложно, отмечает Эндрейн, организовать неорганизованных, дать силу слабым, обогатить бедных. Такие режимы сталкиваются с оппозицией элиты и апатией масс. Элитистам-мобилизаторам, стоявшим у власти в СССР, Китае, Северной Корее, редко удавалось сохранить мобилизационный режим в течение длительного времени. Когда вера в священную миссию идеологии исчезает, государственная бюрократия стремится не столько к социалистическим преобразованиям, сколько к охране существующего режима.

Таблица 11.2. Типология режимов Энлрейна

Таблица 11.3

Источник: Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. М., 2000. С. 19.

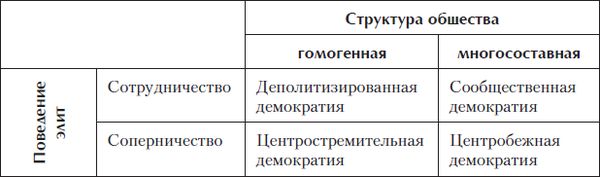

11.10. Типология Лейпхарта

Значимую типологию для современных так называемых сообщественных демократических режимов создал Аренд Лейпхарт. Сообщественная демократия – это политический режим (понимаемый и как политическая система), предполагающий наличие многих сообществ (этнических, культурных, религиозных), длительное время нормально взаимодействующих между собой и образующих единое многосоставное общество и единую политическую систему. Сообщественная демократия – отдельный тип среди демократических режимов. Главным ее признаком является сотрудничество разнородных элит, образующих "большую коалицию", другие признаки: взаимное вето как гарантия интересов меньшинства, пропорциональность как главный принцип политического представительства и высокая степень автономности всех сообществ.

Для типологизации демократических режимов Лейпхарт ввел две дихотомии критериев:

1. Многосоставное – гомогенное общество.

2. Сотрудничество – соперничество элит.

В результате, исследуя структуры различных обществ и поведение их элит, он выделил четыре типа демократических режимов (см. табл. 11.4).

Таблица 11.4. Типология режимов Лейпхарта

Источник: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М., 1997. С. 143.

2. К основным сообщественным режимам , соответствующим всем признакам, указанным выше, Лейпхарт причислил Швейцарию, Австрию, Бельгию и Нидерланды, причем Австрия в период кабинетов "большой коалиции" социал-демократов и партии народной свободы в 1945–1966 гг. представляла собой идеальный случай такого режима.

3. К центростремительным демократическим режимам , где поведение элит определяет соперничество, а структура общества гомогенная, он отнес США, Великобританию, Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию и Исландию.

4. К центробежным режимам , которые соответствуют континентальным европейским политическим системам Алмонда, Лейпхарт причислил Францию времен Третьей и Четвертой республики, Веймарскую республику в Германии, послевоенную Италию, Первую республику в Австрии и Испанскую республику начала 1930-х гг. Это нестабильные, неэффективные и иммобильные (не гибкие, не склонные к переменам при изменениях окружающей среды) демократии с гетерогенной политической культурой.

Следует отметить, что и российское общество является многосоставным. В настоящее время очевидно, что оно находится, с точки зрения концепции Лейпхарта, в переходном состоянии – от центробежного к центростремительному.

11.11. Гибридные режимы

Политологи, характеризуя недемократические или отклоняющиеся от демократического режимы, иногда используют понятие "гибридные типы" [112] . Такими гибридными режимами являются, например, диктократия и демократура (у Ф. Шмиттера – диктабланда и демокрадура), сочетающие в себе демократические и диктаторские признаки. Эти режимы могут образоваться в том случае, если нарушается известная последовательность: "либерализация – демократизация – консолидация".

Считается, что режим диктократии действует при проведении либерализации без демократизации (отсюда – исчезновение первого корня "демо") и в условиях неразвитой экономики. При таком режиме элита получает все политические и гражданские права. Широкие массы формально тоже имеют права, но фактически остаются бедными и бесправными. Такие режимы складываются, например, в старанах Черной Африки.

Режим демократуры предполагает демократизацию без либерализации, т. е. предлагается многопартийная система и конкурентные выборы, но участие в избирательном процессе рассматривается властями как демонстрация поддержки режиму. Если правительство такой поддержки не усматривает, оно ограничивает политические и гражданские права. Такие примеры можно было видеть в Сальвадоре и Гватемале в 1980–1990 гг. [113]